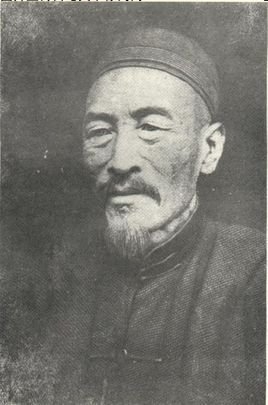

徐寿(1818年2月26日-1884年9月24日),字生元,号雪村,江苏无锡人,清末著名科学家,中国近代化学的启蒙者,中国近代造船工业的先驱。

徐寿(1818年2月26日-1884年9月24日),字生元,号雪村,江苏无锡人,清末著名科学家,中国近代化学的启蒙者,中国近代造船工业的先驱。

在我国,系统地介绍近代化学的基础知识大约始于19世纪60年代。在这一方面,徐寿做了重要的工作,许多科学史专家都公推徐寿为我国近代化学的启蒙者。青少年时,徐寿学过经史,研究过诸子百家,常常表达出自己的一些独到见解,因而受到许多人的称赞。然而他参加取得秀才资格的童生考试时,却没有成功。经过反思,他感到学习八股文实在没有什么用处,毅然放弃了通过科举做官的打算。此后,他开始涉猎天文、历法、算学等书籍,准备学习点科学技术为国为民效劳。

徐寿(1818.2.26~1884.9.24)字雪邨,号生元,江苏无锡北乡人。出生在无锡市郊外一个没落的地主家庭。5岁时父亲病故,靠母亲抚养长大成人。在他17岁时,母亲又去世。幼年失父、家境清贫的生活使他养成了吃苦耐劳、诚实朴素的品质,正如后人介绍的那样:“赋性狷朴,耐勤苦,室仅蔽风雨,悠然野外,辄怡怡自乐,徒行数十里,无倦色,至不老倦。

这种志向促使他的学习更为主动和努力。他学习近代科 学知识,涉及面很广,凡科学、律吕(指音乐)、几何、重学(即力学)、矿产、汽机、医学、光学、电学的书籍,他都看。这些书籍:成为他生活中的伴侣,读书成为他一天之中最重要的活动。就这样,他逐渐掌握了许多科学知识。

徐寿一生先后在安庆、南京军械所主持蒸汽轮船的设计研制,成绩显著。清同治六年(1867年)受曾国藩派遣,携子徐建寅来上海,襄办江南机器制造局,从事蒸汽轮船研制。积极倡议等设翻译馆,同治七年正式成立翻译馆。在英国传教士伟烈亚力、傅兰雅等人合作下,翻译出版科技著作13部,其中西方近代化学著作6部63卷,有《化学鉴原》、《化学鉴原续编》、《化学鉴原补编》、《化学考质》、《化学求数》、《物体通热改易论》等,将西方近代化学知识系统介绍进中国。所创造的钠、钙、镍、锌、锰、钴、镁等中文译名,一直沿用至今。

自学成才

在徐寿的青年时代,我国尚无进行科学教育的学校,也无专门从事科学研究的机构。他说“格致之理纤且微,非藉制器不克显其用.徐寿学习近代科学知识的唯一方法是自学。坚持自学需要坚韧不拔的毅力,徐寿有这种毅力,因为他对知识和科学有着真挚的追求。在自学中,他的同乡华蘅芳(近代著名的科学家,擅长数学,比徐寿年幼15岁)是他的学友,他们常在一起,共同研讨遇到的疑难问题,相互启发。

探求新知识

在学习方法上,徐寿很注意理论与实践相结合。1853年,徐寿、华蘅芳结伴同往上海探求新的知识。他们专门拜访了当时在西学和数学上已颇有名气的李善兰。李善兰正在上海墨海书馆从事西方近代物理、动植物、矿物学等书籍的翻译。他们虚心求教、认真钻研的态度给李善兰留下了很好的印象。这次从上海回乡,他们不仅购买了许多书籍,还采购了不少有关物理实验的仪器。

回家后,徐寿根据书本上的提示进行了一系列的物理实验。为了攻读光学,买不到三棱玻璃,他就把自己的水晶图章磨成三角形,用它来观察光的七彩色谱,结合实验攻读物理,使他较快地掌握了近代的许多物理知识。有一次,他给包括华蘅芳的弟弟华世芳在内的几个孩子作物理实验演示。先叠一个小纸人,然后用摩擦过的圆玻璃棒指挥纸人舞动。孩子们看了感到很惊奇和可笑。通过这样的演示,他就把他学到的摩擦生电的知识传授给了他人。

实验与理论结合

1856年,徐寿再次到上海,读到了墨海书馆刚出版的、英国医生合信编著的《博物新编》的中译本,这本书的第一集介绍了诸如氧气、氮气和其他一些化学物质的近。

代化学知识,还介绍了一 些化学实验。这些知识和实验引起了他的极大兴趣,他依照学习物理的方法,购买了一些实验器具和药品、根据书中记载,边实验边读书,加深了对化学知识的理解,同时还提高了化学实验的技巧。徐寿甚至独自设计了一些实验,表现出他的创造能力。坚持不懈地自学,实验与理论相结合的学习方法,终于使他成为远近闻名的掌握近代科学知识的学者。

受到赏识

鸦片战争失败的耻辱,促使清朝统治集团内部兴起一阵办洋务的热潮。所谓洋务即是应付西方国家的外交活动,购买洋枪洋炮、兵船战舰,还学习西方的办法兴建工厂、开发矿山、修筑铁路、办学堂。但是,作为封建官僚权贵,洋务派大都不懂这些样学问,兴办洋务,除了聘请一些洋教习外,还必须招聘和培养一些懂得西学的中国人才。洋务派的首领李鸿章就上书要求,除八股文考试之外,还应培养工艺技术人才,专设一科取土。在这种情况下,博学多才的徐寿引起了洋务派的重视,曾国藩、左宗棠、张之洞都很赏识他。

1861年,曾国藩在安庆开设了以研制兵器为主要内容的军械所,他以研精器数、博学多通的荐语征聘了徐寿和他的儿子徐建寅,以及包括华蘅芳在内的其他一些学者。

设计机动轮船

徐寿在学习科学知识的同时,很喜欢自己动手制作各种器具。当年他曾在《博物新编》一书中得到一些关于蒸汽机和船用汽机方面的知识,所以徐寿等在安庆军械所接受的第一项任务是试制机动轮船。根据书本提供的知识和对外国轮船的实地观察,徐寿等人经过3年多的努力,终于独立设计制造出以蒸汽为动力的木质轮船。这艘轮船命名为黄鹄号,是我国造船史上第一艘自己设计制造的机动轮船。

为了造船需要,徐寿在此期间亲自翻译了关于蒸汽机的专著《汽机发初》,这是徐寿翻译的第一本科技书籍,它标志着徐寿从事翻译工作的开始。

提出四项建议

1866年底,李鸿章、曾国藩要在上海兴建主要从事军工生产的江南机器制造总局。徐寿固其出众的才识,被派到上海襄办江南机器制造总局。徐寿到任后不久,根据自己的认识,提出了办好江南机器制造总局的四项建议:“一为译书,二为采煤炼铁,三为自造枪炮,四为操练轮船水师。”把译书放在首位是因为他认为,办好这四件事,首先必须学习西方先进的科学技术,译书不仅使更多的人学习到系统的科学技术知识,还能探求科学技术中的真谛即科学的方怯、科学的精神。正因为他热爱科学,相信科学,在当时封建迷信盛行的社会里,他却成为一个无神论者。他反对迷信,从来不相信什么算命、看风水等,家里的婚嫁丧葬不选择日子,有了丧事也不请和尚、道士来念经。他反对封建迷信,但也没有象当时一些研究西学之人,跟着传教士信奉外来的基督教。这种信念在当时的确是难能可贵的。

组织译书

为了组织好泽书工作, 1868年,徐寿在江南机器制造总局内专门设立了翻译馆,除了招聘包括傅雅兰、伟烈亚力等几个西方学者外,还召集了华蘅芳、季凤苍、王德钧、赵元益及儿子徐建寅等略懂西学的人才。

年复一年,他们共同努力,克服了层层的语言障碍,翻译了数百种科技书籍。这些书籍反映了当时西方科学技术的基本知识、发展水平及发展动向,对于近代科学技术在我国的传播起了很大的作用。

徐寿和他的译书馆,随着一批批介绍国外科学技术书籍的出版发行,声誉大增。在制造局内,徐寿对于船炮枪弹还有多项发明,例如他能自制镪水棉花药(硝化棉)和汞爆药(即雷汞),这在当时确是很高明的。他还参加过一些厂矿企业的筹建规划,这些工作使他的名气更大了。李鸿章、丁宝侦、丁日昌等官僚都争相以高官厚禄来邀请他去主持他们自己操办的企业,但是徐寿都婉言谢绝了,他决心把自己的全部精力都投入到译书和传播科技知识的工作中去。

成就

直到1884年逝世,译著的化学书籍和工艺书籍有13部,反映了他的主要贡献。徐寿所译的《化学鉴原》(1871,清同治十年)、《化学鉴原续编》、《化学鉴原补编》、《化学求质》、《化学求数》、《物体遇热改易记》、《中西化学材料名日表》,加上徐建寅译的《化学分原》。合称化学大成,将当时西方近代无机化学、有机化学、定性分析、定量分析、物理化学以及化学实验仪器和方法作了比较系统的介绍。这几本书和徐寿译著的《西艺知新初集》,《西艺知新续集》这一套介绍当时欧洲的工业技术的书籍被公认是当时最好的科技书籍。此外,徐寿在长期译书中编制的《化学材料中西名目表》、《西药大成中西名目表》对近代化学在我国的传播发展发挥了重要作用。

译书——引进科学知识

在徐寿生活的年代,我国不仅没有外文字典,甚至连阿拉伯数字也没有用上。要把西方的科学技术的术语用中文表达出来是项开创性的工作,做起来实在是困难重重。徐寿他们译书的过程,开始时大多是根据西文的较新版本,由傅雅兰口述,徐寿笔泽。即傅雅兰把书中原意讲出来,继而是徐寿理解口述的内容,用适当的汉语表达出来。西方的拼音文字和我国的方块汉字,在造字原则上有极大不同,几乎全部的化学术语和大部分化学元素的名称,在汉字里没有现成的名称,这可能是徐寿在译书中遇到的最大困难,为此徐寿花费了不少心血。对金、银、铜、铁、锡、硫、碳及养气(今译氧气)、轻气(今译氢气)、绿气(今译氯气)、淡气(今译氮气)等大家已较熟悉的元素,他沿用前制,根据它们的主要性质来命名。对于其它元素,徐寿巧妙地应用了取西文第一音节而造新字的原则来命名,例如钠、钾、钙、镍等。徐寿采用的这种命名方法,后来被我国化学界接受,一直沿用至今。这是徐寿的一大贡献。

格致书院——传授科学知识

为了传授科学技术知识,徐寿和傅雅兰等人于1874年在上海创建了格致书院。这是我国第一所教授科学技术知识的场所。它于1876年正式开院, 1879年正式招收学生,开设矿物、电务、测绘、工程、汽机、制造等课目。同时定期地举办科学讲座,讲课时配有实验表演,收到较好的教学效果。为我国兴办近代科学教育起了很好的示范作用。

在格致书院开办的同年,徐寿等创办发行了我国第一种科学技术期刊一《格致汇编》。刊物始为月刊,后改为季刊,实际出版了7年,介绍了不少西方科学技术知识,对近代科学技术的传括起了重要作用。

1862年3月,徐寿和华蘅芳进入了曾国藩创办的安庆内军械所。眼看当时外国轮船在中国的内河横冲直撞,十分愤慨,他们通力合作,决心为我国制造蒸汽机。但是,一无图纸,二无资料,仅仅从《博物新编》这本书上看到一张蒸汽机的略图,又到停泊在安庆长江边的一艘外国小轮船上观察了整整一天,经过反复研究,精心设计,花了三个月的时间,终于在1862年7月制成了我国第一台蒸汽机,这是中国近代工业的开端。

蒸汽机试制成功后,他们又着手试制蒸汽船。1863年,徐寿、华蘅芳以及徐寿的第二个儿子徐建寅当时只有17岁,一起在安庆内军械所开始了试制蒸汽动力舰船的工作。当时,清军水师使用的都是帆桨动力的战船,不仅航速慢,而且颇受风向、风力、潮流的影响,远比西方资本主义国家巳大量拥有的蒸汽动力舰船落后。一批先进的中国人,如魏源、郑复光等看到了这种巨大差距,呼吁中国人要自造蒸汽舰船,才能在江海上与入侵者抗衡。当时湘军首领曾国藩出于进攻太平军的需要,采纳制造蒸汽舰船的建议,并指派徐、华等筹办。

1864年,安庆内军械所迁到南京,他们继续从事制造研究工作。1866年4月,在徐寿、华蘅芳主持下,南京金陵机器制造局(今晨光机器厂)制造出中国海军的第一艘蒸汽动力船一一"黄鹄"号。4月的一天,南京下关码头旌旗招展,人头攒动,"黄鹄"号首航式在此举行。"黄鹄"号长55巿尺,排水量45吨,木质外壳,主机为斜卧式双联蒸汽机,每小时可行约12.8公里,共耗白银8000余两。曾国藩、曾纪泽父子出席了仪式。在解释船名的意义时,曾国藩说:"古书说,黄鹄,大鸟也,一举千里者。……,,中国军队的第一艘蒸汽船,中国近代的造船工业正是从这里启航。

1868年《字林西报》〈上海英商办)报导了中国在没有外国帮助的条件下,制造第一艘蒸汽船"黄鹄"号的信息。以后在上海江南制造总局(今江南造船厂前身〕,徐寿、徐建寅父子和华蘅芳等又设计和制造了 "惠吉"、"操江"、"测海"、"澄庆"、"驭远"等舰船,从而开创了中国近代造船工业的新局面。

1868年起,徐寿在江南制造总局"翻译馆"从事翻译工作17 年,专门翻译西方化学、蒸汽机方面的书籍。他与英国人傅兰雅合作,翻译了《化学鉴原》等书,系统地介绍了 19世纪七、八十年代化学知识的主要内容。在翻译中,他发明了音译的命名方法,首创了一套化学元素的中文名称。即把化学元素的英文读音中的第一音节译成汉字,作为这个元素的汉字名称。例如,对固体金属元素的命名,一律用"金"字旁,再配一个与该元素第一音节近似的汉字,创造了 ^锌"、"锰"、"镁"等元素的中文名称。一直沿用到现在。日本得知后,立即派学者来我国学习,并引回日本使用,徐寿对我国近代化学发展起着先驱的作用。

为了造就科技人才,徐寿与英国人傅兰雅于1874年在上海创造了我国第一所科技学校一一格致书院。还与傅兰雅一起创办了我国第一份科技期刊《格致汇编》。徐寿父子在《格致汇编》上发表科技专论和回答读者提出的问题。

徐寿的次子徐建寅,从小跟随父亲做科学试验,17岁进安庆内军械所搞科学研究工作。1900年,应张之洞的邀请到湖北汉阳钢药厂,几个月就制成了我国自行生产的第一代无烟火药,冲破了洋人对我国的技术封锁。1901年3月31日,因火药发生意外爆炸献出了他的宝贵生命,遇难时年仅57岁,他是我国近代第一位殉难于事业的科学家。

徐寿墓现迁梅园孔山里(梅园公墓旁)。

在晚年,徐寿仍将自己的全部心血倾注于译书、科学教育及科学宣传普及事业上。1884年病逝在上海格致书院,享年67岁。综观他的一生,不图科举功名,不求显官厚禄,勤勤恳恳地致力于引进和传播国外先进的科学技术,对近代科学技术在我国的发展作出了不朽的贡献,不愧为科学家的一生,近代化学的启蒙者。

1818年2月26日,在江苏无锡的一个“穷N代”贫苦农民家里,又诞生了一个“穷N+1”代的小瘦猴,名叫徐寿,字生元,号雪村。徐寿的祖祖辈辈全都是老实巴交的农民,直到爷爷辈时才在农闲时间偶尔跑街串巷,做点小生意。到父辈时才异想天开,试图通过读书来提升家族地位。可天公不作美,徐家的首位读书人、徐寿的老爸刚读了几年书就在26岁时不幸英年早逝。当时徐寿年仅4岁可怜的妈妈含辛茹苦,将他和两个妹妹抚养成人。

徐寿从小聪明伶俐,动手能力更是强得出奇。但刚开始时,他并不爱读书,常找各种借口逃学。即使身在课堂,他的心也早已飞出九天之外。10岁时,妈妈将他转到镇上读书。不知何故,他的学习态度突然大变,瞬间就成了爱书如命的学痴。可惜,噩运接踵而至。在他17岁那年,妈妈去世。徐寿此时已成婚,并有了一个儿子。是继续读书还是务农?这是一个问题!经过反复考虑后,他打算接过老爸的科举接力棒,再与命运抗争一次。经过多年的寒窗苦读,当他精疲力竭地走出“童子试”考场后,终于认命了。唉,连考秀才都落榜,看来徐家与科举无缘了!

抛弃“之乎者也”后,徐寿终于走出阴影,开始全力以赴养家糊口。他一边务农一边经商,偶尔也往上海贩卖点土特产,小赚一笔。虽无功名,但徐寿从不在知识面前自卑,反而随时注意学习,见书就读,无论这些书是国内的还是国外的,是过去的还是现在的。他凭借超强的自学能力,掌握了众多中西科技知识比如数学、天文、历法、物理、音律、医学和矿物学等。徐寿读书与众不同。一方面,他会努力把书读得越来越厚,既是读书也是品书,更要读出书中的言外之意,他甚至发明了奇妙的“中书洋读法”和“古书今读法”。比如,在研读《水经注》和《禹贡》等古代科技经典时,他竟将书中的山川、物产等列成表格,分析相关地域和水域的变迁;在研读《春秋》《汉书》和《诗经》等文史类古籍时,他也如法炮制,分析相关人物和事件的历史沿革。另一方面,他也会努力把书读得越来越薄。他既崇拜书本,也不全信书本,更喜欢对书中的结论进行高度凝练,甚至发明了一种“鸡蛋挑刺”读书法。他竟成了在国际顶级学术刊物《自然》上发表论文的首位中国人。书中暗表,这确实令人震惊,因为在一百多年后的今天,即使对国内外著名院士来说,想在《自然》上发表一篇论文也异常艰难,也值得庆贺大约在1878年,徐寿在阅读著名物理学家、英国皇家学会会员丁铎尔的近代声学经典名著《声学》时,发现其中有关管长与音高的结论好像有问题。于是,他便习惯性地对该结果进行了仔细验证,果然发现其中有关“空气柱振动模式”的伯努利定律确实与实验数据矛盾。于是,借助传教士傅兰雅的英文翻译,徐寿将该重大发现以《声学在中国》为题发表在了1881年3月10日的《自然》上。此文立即引起轰动,杂志编辑部甚至专门发布编者按,指出:“(此文)科学地纠正了项古老定律,如此鲜为人知的精彩结论竞来自如此遥远而古老的国度,简直太神奇了!”

徐寿当然不会为读书而读书,他读书的真正目的是想掌握西方的先进科技因此经常得做许多实验。这使他本已很强的动手能力变得越来越强,也使他的生活技能变得越来越多。比如,谁家的农具坏了,他就帮忙修;谁家的乐器有毛病他也帮助修。无论是否见过的物件,只要出问题,他都能捣鼓一番,还常有意外惊喜。大约在22岁时的某一天,当地举人华翼纶家的稀罕之物一一西洋七弦琴坏了,徐寿竟三下五除二就让它起死回生。在惊讶之余,华举人便将自己的两个儿子介绍给了徐寿,希望他们仨互相帮助,互相学习。从此,华举人成了徐寿的第位贵人,更多的西洋科技进入了徐寿的视野。华举人的大公子、比徐寿年幼15岁且酷爱数学的“科技迷”华衡芳更成了徐寿的事业伙伴和终生好友。在贵人-家的帮助和激励下,徐寿更加坚定了自己的人生目标,甚至制定了自己的座右铭“毋谈无稽之言,毋谈不经之语,毋谈星命风水,毋谈巫观谶纬”。由此可见,此时他已具有近代科技文明的精神底蕴35岁时,徐寿迈出了科研生涯的关键一步。这一年,他与华循芳一起结伴同往上海,探求新知识。虽然此次大胆冒险行动的时间很短,但他的收获颇丰:既在观念上发生了重大飞跃,又结识了当时在数学、力学、天文和植物学等方面都已颇有名气的科学家李善兰,从而找到了自己的人生榜样和第二位责人。他还买回了许多前沿书籍和物理实验仪器。一回到家里,徐寿便迫不及待地开始验证书里的物理实验。为重演七彩光谱现象,他在买不到三棱玻璃的情况下,竟一横心把心爱的水晶图章磨成了三棱柱形。华举人的二公子终生都记得自己小时候徐大晋为他演示神奇的静电的情形。一根摩擦后的玻璃棒竟能让小纸人跳舞1三年后3岁的徐寿再次来到上海,读到了李善兰推荐的一本新译西洋书《博物新编》、其中有关氧气和复气等的近代化学知识和实验为他打开了睁眼看世界的天窗。他又响回了若干化学仪器和药品,并按书中的指引认直做实验。他掌握了许多化学知识,也提高了化学实验技巧。总之,由于两次赴上海取经的经历以及不懈的自精神,再加上实验与理论的充分融合,徐寿很快就成了远近闻名的“西洋通”徐寿42岁那年,太平军攻入他的家乡无锡。徐寿本人的脖子也被砍了一刀“蜂子成两截,皮开三寸,流血虽多,幸未丧命”。徐寿的长子被砍断右臂,落下终身残疾。经此劫难,徐寿决定离开家乡这个伤心地。此时,一颗科技新星开始冉冉升起。

原来仅在几个月前,八国联军已打进北京,火烧了圆明园。洋务运动变得刻不容缓。作为“西洋通”的徐寿自然也就有了用武之地。经李善兰等人的极力推差,“精研器数、博涉多通”的徐寿进入了洋务派领袖曾国藩的法眼。在44岁时他与年仅16岁的次子徐建寅(本书第八十回的主角)和好友华芳一起被曾国聘到安徽安庆,进入了以研制兵器为主的军械所,迎接首个挑战:在一无图纸二无资料,三无专家指导,仅能从《博物新编》一书上看到简略图纸,仅能登上停泊在安庆的一艘外国小轮船上现场观察几天的前提下,尽快研制出蒸汽机!也不知有何神助,经过精心设计,他们齐心协力,在三个月后奇迹般地完成了任务于1862年7月研制成中国首台蒸汽机,拉开了中国近代工业的序幕。

研制蒸汽机只是手段,而目的其实是要迎接第二个挑战,即制造中国自己的“坚船”-铁甲蒸汽动力船,以克服此前鸦片战争中清军木质战舰的航速低载量小、操作难(易受风向、风力、潮流等影响)和经受不起列强利炮的打击等致命弱点。但是,造船谈何容易,毕竟那是一个庞大的系统工程。为此,徐寿等先在安庆研制了两年,接着随军械所一起从安庆迁到南京再研制了两年,终于在1866年4月成功制造出了中国海军的第一艘燕汽动力船-“黄鹄号”。它长约19米,排水量约为45吨,航速约为13千米/小时。可惜,它只是“半坚船”,因为其外壳仍为木质。不过,这已相当不易了,因为这标志着中国近代造船工业的正式启航。曾国藩在隆重的下水仪式上激动地说道:“古书曰CoC黄鹄,大鸟也,一举千里者。”此事被当成高度机密直到两年后才对外发布中国己独立研制出蒸汽船的特大喜讯。同治皇帝将“天下第一巧匠”的牌赐给了徐寿。随后,徐寿等再接再厉先后造出了更大更好的“惠吉号”等舰船。

在研制蒸汽机和战船的过程中,徐寿深深地体会到了国外资料的重要性。干是,从50岁开始,他创办了中国第一个翻译和引进西方科技书籍(特别是聚焦两方化学和蒸汽机)的学术机构“翻译馆”,招集了一大批中外精英,其中包括后束帮助他翻译并在《自然》上发表论文的那位传教士傅兰雅。在翻译馆里,徐寿干就是半辈子,还拉上了自己的两个儿子和两个孙子。在此期间,他发明了一种在中国和日本沿用至今的化学元素音译命名法,把化学元素英文读音的首音节译成同音汉字,并在需要时按如下方法造出新汉字:对于固体金属元素,一律用“金字旁,再配一个与该元素首音节发音近似的汉字,比如锌、锰、镁等汉字就是这种造字法的产物。实际上,在如今的化学元素周期表中,大部分元素的中文译名都归功于徐寿。可见,他确实是中国近代化学的启蒙者,甚至可以说是中国近代西方科技的“盗火者”。但非常遗憾的是,由于徐寿没有科举功名,所以终生都没能得到政府的重用,仅被当作匠人临时工。不过,这也让徐寿有了充足的时间从事自己感兴趣的工作。

在56岁时,徐寿又做了一项“中国第一”的事情。他于1874年取“格物致知中的“格致”两字在上海创办了中国第一所科技学校一-格致书院,以培养科人才,考究西方格致之学、工艺之法、制造之理。该书院于5年后正式招生但开设了矿物、电务、测绘、工程、汽机、制造等西洋课目,还定期举办科学讲隆现场流示化学实验,开创了化学教学之先河。为此,徐寿几平耗尽了自己的家他还支持傅兰雅创办了第一份中文科技期刊《格致汇编》,并带头在该刊上发表科技专论和回答读者提问。该刊虽只勉强维持了7年,但介绍了不少西洋知识,对近代科技的传播起到了重要作用。实际上,前面说过的徐寿在《自然》杂志上发表的那篇论文的中文版最早就发表在《格致汇编》上。

除了“坚船”,徐寿在协助制造“利炮”方面也做出了不少贡献。比如,他发明了硝化棉等无烟火药,还发明了汞爆药等引爆火药。它们在当时都是既先进又急需之物。为此,1875年1月8日的上海《申报》发布消息称:“(徐寿的炸药)可与西国来者相比,难分轩轻矣。”他的这些发明后来经其次子徐建寅扩散到天津制造局和汉阳制造局,广泛用于生产硫酸和硝酸。所以,徐寿也是探索和实践中国

化学工业的先驱。

1884年9月24日,就在格致书院十周年庆典后不久,徐寿病逝于格致书院享年66岁。最后,必须指出的是,今天我们不但要感谢徐寿本人为中国近代科技做出的突出贡献,更要感谢他们全家。他的次子徐建寅甚至为中国的化学事业献出了宝贵的生命,成了中国近代史上首位捐躯的科学家。欲知相关细节,且听下回分解。