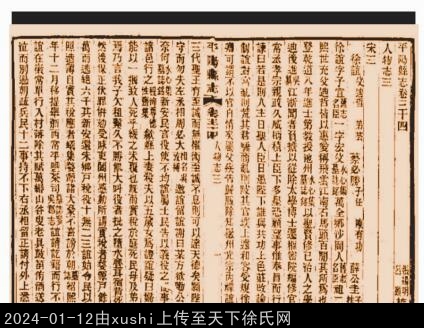

徐谊(1144—1208),字子宜,又字宏父,平阳人。南宋乾道八年(1172)进士,授池州教授。历官太常博士、太常寺丞。淳熙十三年(1186)丁父忧,十六年服满,任徽州知州,移提举浙西常平守。绍熙二年(1191),人为吏部郎,任左司郎中,不久迁右司郎中。次年八月五日,国子监发解,点检查试卷。五年正月,太上皇孝宗病故,光宗赵惇被皇后李氏挟制,不主持丧礼,朝议纷纷,政局动摇,谊和叶适因同乡蔡必胜促成大臣赵汝愚联络韩惋胄共同拥立光宗之子嘉王赵扩为帝,是为宁宗。七月,因功升任检正中书门下。八月,兼权刑部侍郎。十一月,除工部侍郎兼知临安府。庆元元年(1195),谊因赵汝愚和韩侂胄争权失败,亦于二月二十四日遭放罢。十一月,责授惠州团练副使,南安军安置。三年,朝廷置伪学名籍,谊为“待制以上十三人”第二名。十一月二十五日被送袁州安置,后移婺州。嘉泰元年(1201)始听自便。开禧二年(1206),韩侂胄北伐,起用为江州知州。前后坐废十年,以药自鬻,稚儿道长,0门哭,受祸最为惨重。三年七月,升宝谟阁待制、建康府知府兼江淮制置使,接替叶适病缺,积极守备,并拟追击濠州金兵,朝廷恐妨和议,改任隆兴知府。嘉定元年(1208)七月一日卒于任所,年65,赐谥忠文。《宋史》称其“尝与绍兴老将接,于行阵之法,分数奇正,皆有指授,自为图式”。和陆九渊、杨简交游密切,学术声名甚著,门下士见称于时者甚众。

按《宋史·徐谊传》:谊,字子宜,一字宏父,温州人。乾道八年进士,累官太常丞。知徽州,移提举浙西常平,守右司郎中,迁左司。宁宗即位,迁检正中书门下诸房公事兼权刑部侍郎,进权工部侍郎、知临安府。赵汝愚雅器谊,除授建明多咨访,谊随事裨助,不避形迹。韩

徐谊(1144~1208),字子宜(一字宏父),南宋两浙东路温州平阳县万全乡沙岗村(今属昆阳镇)人。徐谊与永嘉学派大家陈傅良、叶适出生于贫寒之家不同,他家是个大(富)户,叶适称“公二大父仲熙、世充,考迪哲,皆以惠爱称,今江南石马头百间,其所为也。”其幼年时就受到过良好的教育,好友陈亮在其父徐迪哲祭文中写道:“前贤既远,源流莫继。卓彼诸儒,寻废起坠。后先相望,曰同而异。”

青年进士 直言纳谏

南宋孝宗乾道八年(1172),28岁的徐谊以省试第三名(第一二名为蔡幼学与陈傅良)考取登黄定榜进士第。后被授任命为池州府学教授,便在池州开讲儒家修己治人之学。当时,从各地慕名前来听课的青年学子络绎不绝。徐谊的学生中著名的有丁黼、彭仲刚、赵希琯、钱文子、黄中、魏谦光、刘轮、刘天益等。其中,丁黼为南宋后期抵抗蒙元侵略的民族英雄,彭仲刚、钱文子、黄中则为著名学者。

后徐谊调太学博士、升为枢密院编修官,太常寺丞。太常寺是朝廷主管礼乐郊庙社稷的机构,正职叫卿,丞是副职。在这一段时间,徐谊的主要精力都用在钻研儒家经典,学识大有长进,成为当时著名的理学家。孝宗皇帝执政时间较长,威权日重,百官下属多半畏惧观望,总是唯唯诺诺,不敢轻易表明自己的观点与见解,以免招惹是非。徐谊认为这种现象很不正常,要求孝宗引起重视。他进谏道:“若是,则人主日圣,人臣日愚,陛下谁与共功?”在谈论乐理制度时,徐谊认为“宫乱则荒,其君骄;商乱则陂,其臣坏。”孝宗皇上接受其意见,称赞他是个负责的官员,“上遽和容受规徐曰;卿可谓不以官自惰矣。”

南宋淳熙十三年(1186),其父亲徐迪哲去世,徐谊守孝三年。淳熙十六年(1189),服满回朝。绍熙元年(1190),徐谊被委任为徽州知府,恰逢孝宗内禅,光宗继位,他上奏说:“三代圣王有至诚而无权术,至诚不息,则可以达天德矣。”

地方任职 政绩出色

绍熙元年(1190),徐谊任徽州知府。任上他体恤民瘼,处事公正,敢为百姓伸张正义,解决了赋役不均的问题。当时徽州各地赋役不均的问题很严重,穷苦百姓不堪重负,四处逃亡,人口锐减,官府却仍按原户册人数收税派役,造成恶性循环。如婺源县簿册上有三万余户,逃绝就有六千户。新安还朱乡纳税受役户不到原来的十分之二三。于是他下令“实税”,坚持以现有户口实数造册收税,即以现有户口实数造册,免除欠税万余缗,大大减轻了百姓的负担。

徐谊主政徽州期间,因“清税”损害到地方豪强的利益,被告到朝廷。在徽州任职不到一年的徐谊便被调任提举浙西常平司。离任时,父老乡亲敲锣打鼓,哭送而别。浙西一带都是丘陵山地,由于开垦过滥,泄水过快等原因,旱情特别严重。他经过调查,认为是开垦过滥,泄水太急所致,便提出“旧田沟浍当浚治,围田下脚无辄开,已开未填当捺合。今之言水者,能行是三说,则高原旧田还为衍沃而农不病矣”的切实措施。徐谊发动民众,推行多项措施,开渠筑坝,兴修水利,大大提高了浙西地方抗旱防灾的能力,此事后在三吴文献中多有记载。

护立宁宗 受祸十年

南宋光宗绍熙二年(1191),朝廷将徐谊调回京城临安,入为吏部郎,任左司郎中,不久迁右司郎中。绍熙三年(1192)八月五日,任国子监发解,点检查试卷。绍熙五年(1194),南宋宫廷矛盾重重,时局大乱,光宗皇帝受悍后李凤娘控制,身体又多病,每日临朝,“目瞪不瞬而意恍惚”,又不愿明立太子,吓得丞相留正躲到郊外徐村,传谕徐谊才把他找回。时值太上皇孝宗驾崩,光宗又不能亲自主持丧事,令军民猜疑,朝臣惶惶,政局危殆。徐谊挺身而出,谴责知枢密院事赵汝愚:“自古人臣为忠则忠,为奸则奸,忠奸杂而能济者,未之有也。公内虽心惕,外观坐观,非杂之谓欤?国家存亡,在此一举。”赵汝愚向徐谊请教对策,徐谊向他推荐担任閤门知事的同乡蔡必胜,再由蔡引介同为閤门知事的韩侂胄,通过太皇太后把政权和平过渡给太子嘉王赵扩,也就是宋宁宗,这就是南宋著名政治事件“绍熙内禅”。在这次和平“政变”中,徐谊冒着被“诛九族”的风险,使国家渡过危机,政局得以安定。为南宋朝廷稳定立了一大功。《大明一统志》评价徐谊“有定策立宁宗之功”。清代平阳著名诗人张綦毋的《船屯渔唱》道:“鼎立三犀镇北塘,同扶日毂出扶桑。至今父老能追忆,知閤当年与侍郎。”道出了徐蔡的历史功勋。而徐谊也因此升检正中书门下公事兼权刑部侍郎,进权工部侍郎知临安府。

不久,徐谊因不愿与权臣韩侂胄合作,并当面批评韩侂胄迫害赵汝愚,在其后发生的南宋“庆元党争”事件中被韩侂胄贬为团练副使,遣送南安军安置,后移袁州,再移婺州,至嘉泰元年(1201)六月始听自便。叶适在《宝谟阁待制知隆兴府徐公墓志铭》中写道:“(公)得祸最酷,前后坐废十年,以药自鬻,稚儿道长,老母门哭,受祸最为惨重”。

宁宗开禧二年(1206),因韩侂胄匆促伐金失败,朝廷再次起用徐谊,任命他知江州(现江西九江),在金兵压境下巩固了江防,除集英殿修撰。开禧三年(1207),升宝谟阁待制知建康府(现南京),兼江淮制置使,他积极备战和抚循流亡百姓。但是朝廷怀疑他的措施不利于和戎,被调任知隆兴府(现江西南昌),在任时曾处理过瑶族反抗南宋统治的斗争。嘉定元年(1208)七月一日,徐谊卒于任所,终年65岁,朝廷赐谥号为“忠文”,墓在万全鸣山(今属昆阳)。

学术思想 兼跨两派

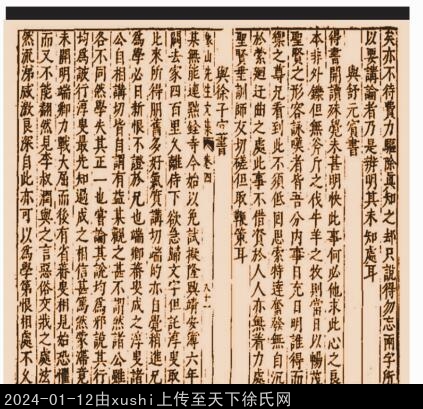

徐谊由于著作失传,今人无法窥其宏大的思想学术体系。徐谊的学术思想为永嘉学派的另一派(平阳学统),清代全祖望在《宋元学案》中说“时徐忠文公方起平阳,于永嘉学派又别为一家”。既兼有永嘉学派特点的一面,又和陆九渊的心学相近。他和陆九渊以及门下著名的“甬上四先生”杨简,舒磷、袁燮、沈焕交往密切,且杨简还是徐谊向陆九渊引见的。杨简在奠徐谊去世的文中写道:“子先我觉,导我使复象山以学,某即从教。”

《徐陈诸儒学案》云:“三陆先生讲学时,最同调者,平阳徐先生子宜,青田陈先生叔向也。陆氏之《谱》竟引平阳为弟子,则又谬矣。”在《忠文徐宏父先生谊传》后,王梓材加案语云:“先生传,黄氏原本列《金溪学案》,其传云:先生禀学象山,有省同赴考南宫试,论出《天地之性人为贵》。象山视其文曰:某欲说底,却被子宜道尽,但某所以自得受用底,子宜却无。先生谓象山曰:与晦翁月余说话,都讨不落著,与先生说话,一句即讨落著,是说犹《象山年谱》,故以先生为陆氏门人,而谢山不以为然。”

由此可见,黄宗羲认为徐谊是陆九渊门人,而全祖望认为不是,只是同调而已。叶适评论徐谊的学术特点:“公少而异质,自然合道。天下虽为性命之学,然而滞痼于语言,播流于偏末,多茫味影响而已。及公以悟为宗,县解昭彻,近取日用志内,为学者开示,修证所缘,至于形废心死,神视气听,如静中震霆,冥外朗日,无不洗然自以为有得也。”可见,徐谊之学实际上已逐渐向陆(心学)学靠拢。由此,《宋元学案》的编著者以为“参玩兹语,似亦近禅,而当时诸儒学术亦因可见矣。”

另外,徐谊还精通兵法,《宋史》称其“尝与绍兴老将接,于行阵之法,分数奇正,皆有指授,自为图式”“学术声名甚著,门下士见称于时者甚众。”

徐谊

《大明一统志》

清同治《苏州府志》

清乾隆《平阳县志》

陆九渊《象山先生文集》

本站收录其作品: