从班簋、孟簋铭文看典籍中的徐偃王

——兼论两周时期徐之迁徙

赵燕姣

孟簋

孟簋

班簋

班簋

山东社会科学院历史研究所

徐偃王在后世典籍中多被誉为“仁义之君”,然由于历史久远且文献阙佚,有关其史实多幽渺难考,幸而出土材料的问世为我们钩稽补苴相关的史实提供了可能。现藏首都博物馆的班簋铭记载了一场历时三年的重要战事,即周王曾命毛公率部征伐东国 戎。有关此次战争征伐的对象,学界众说纷纭(1),窃以为东国

戎。有关此次战争征伐的对象,学界众说纷纭(1),窃以为东国 戎即徐偃王之别称。以班簋所涉人名为线索,或可发现孟簋铭所载亦为此次战事。今不揣陋见试述相关问题,不当之处祈请方家指正。

戎即徐偃王之别称。以班簋所涉人名为线索,或可发现孟簋铭所载亦为此次战事。今不揣陋见试述相关问题,不当之处祈请方家指正。

一班簋铭文之 “戎”

“戎”

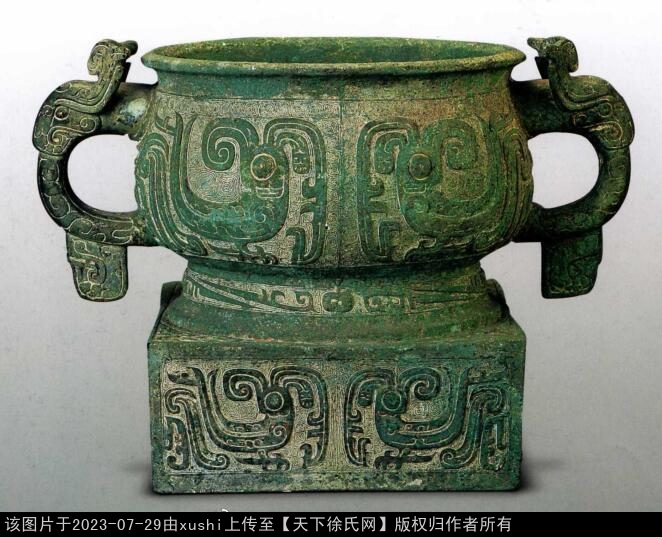

班簋(2),1972年北京市物资回收公司从废铜中拣选出来,现藏首都博物馆。此簋的形制和纹饰都极具特色,簋腹似盆,下腹倾垂,四兽耳有垂珥,四珥下延为象鼻形四足,足跟向里卷。纹饰阳线,颈饰圆涡纹,腹饰分解状兽面纹,兽首间尚饰其他纹饰,整体造型精美。有关其年代学界曾有过争议(1),近年清华简《祭公之顾命》篇载祭公逝前曾诏请毕桓、井利、毛班三公辅佐穆王事,最终确证班簋作器者“班”即《穆天子传》之毛班,从而坐实该簋为穆王时器(2)。

簋铭是班(新任毛公)为升祀上一任毛公(其父)合食于祖庙所做的祷辞(3),簋铭大意是讲:八月初吉这一天,王在宗周令毛伯继承了虢城公的官位,愿他能藩屏王位,作四方的表率,且令他掌管繁、蜀、巢三地,并有所赏赐。弥足珍贵的是簋铭同时还记载了一场重要战事,即穆王曾命毛公率部族首领、步车及运输粮食的人征伐东国 戎。与此同时,周王还做出了令吴伯率族为毛公左翼、吕伯率族为毛公右翼,班率族人为中军护卫毛公的战略部署。在整个西周史上,此次战役历时三年才“静东国”,规模可与西周早期的周公东征相提并论,意义十分重大。愚以为,此处的征伐对象东国戎或为徐偃王,理由如下:

戎。与此同时,周王还做出了令吴伯率族为毛公左翼、吕伯率族为毛公右翼,班率族人为中军护卫毛公的战略部署。在整个西周史上,此次战役历时三年才“静东国”,规模可与西周早期的周公东征相提并论,意义十分重大。愚以为,此处的征伐对象东国戎或为徐偃王,理由如下:

1.繁、蜀、巢三地或位于汶泗之间。

簋铭中周王曾令毛公掌繁、蜀、巢三地政令,卜辞金文中习见,在战事紧张时期,王经常会命令一些部族从征。考虑到此三族协从东征的主要目的是为战事提供粮草、兵马辎重与力役之征等后勤保障(4),揆情度之三族位置应不仅彼此相邻,且距征伐对象理应不远,故三族位置的确定也为我们考证征伐对象提供了重要的参考。以往学者均认同繁、蜀、巢位于成周以东,至于各自的具体地望则众说纷纭(5)。窃以为,其中最关键的一个问题是对“繁”地的考证。两周金文中不仅有“繁”,亦有“繁阳”(6),至于两地之关系学者多认为所指相同,唯李学勤先生谨慎地指出二者不可相混(7),但认为繁、蜀、巢分别为今四川新繁、四川之蜀与安徽之巢,此三地距离东国远矣,故不从此说。陈絜新近提出,两周金文中的繁与繁阳,是全部不同的两个地名:繁为东土地名,繁阳为南土汝水流域地名。班簋铭中的“蜀”即《春秋》成公二年“公会楚公子婴齐于蜀”与《国语·楚语》“蜀之役”之“蜀”,位于今泰安、莱芜、新泰间的汶水沿岸;“巢”即《左传》成公二年“齐侯伐我北鄙,围龙……三日取龙。遂南侵,及巢丘”之巢丘,在今泰安市界;至于繁地,大致当与蜀、巢比邻,似在今汶泗之间(8)。此说较之以往的说法更合情理,既然三地均位于汶泗之间,那么征伐对象东国 戎理应距此不远。

戎理应距此不远。

2.徐族旧居地即位于汶泗之间的鲁东。

古文“徐”作“䣄”,或为伯益后。《左传》昭公元年:“周有徐、奄。”李贻德曰:“《说文》作䣄,云邾下邑也,鲁东有䣄城。”又《通志·氏族略》“徐氏”条:“皋陶生伯益,伯益佐禹有功,封其子若木于徐。”鲁国初封时属民中已有徐氏,《左传》定公四年载:“故周公相王室以尹天下,于周为睦。分鲁公以……殷民六族:條氏、徐氏、萧氏、索氏、长勺氏、尾勺氏……是使之职事于鲁。”《尚书·费誓》:“公曰:‘嗟!……徂兹淮夷、徐戎并兴。善 乃甲、胄,敿乃干,无敢不弔!备乃弓、矢,锻乃戈、矛,砺乃锋、刃,无敢不善!……甲戌,我惟征徐戎。峙乃糗粮,无敢不逮!’”又《书序》:“鲁侯伯禽宅曲阜,徐、夷并兴,东郊不开,作费誓。”伪孔传:“‘费’,鲁东郊之地名。”孔疏:“诸侯之制,于郊有门。恐其侵逼鲁境,故东郊之门不开……东郊不开,则戎、夷去鲁近矣。”《费誓》行文虽带有战国时期风格,但其所述必有所本。由之则可见伯禽就国后不久,邻近的两个邻邦(淮夷、徐戎)便一同作乱,迫使鲁国的东郊之门都不敢打开,据此可知徐族位于鲁国的东面。或有疑者,认为汶泗之间仅是徐族旧居,西周中期的徐应已南迁。实则,周初随着周公东征及齐、鲁的分封,和众多的东夷部族一样,徐此时虽部分已南下,但旧居地仍保有相当的实力,甚至战国以降典籍仍见(1)。有关徐族的迁徙轨迹,顾颉刚(2)、陈槃(3)等都有过十分详尽的论述。

乃甲、胄,敿乃干,无敢不弔!备乃弓、矢,锻乃戈、矛,砺乃锋、刃,无敢不善!……甲戌,我惟征徐戎。峙乃糗粮,无敢不逮!’”又《书序》:“鲁侯伯禽宅曲阜,徐、夷并兴,东郊不开,作费誓。”伪孔传:“‘费’,鲁东郊之地名。”孔疏:“诸侯之制,于郊有门。恐其侵逼鲁境,故东郊之门不开……东郊不开,则戎、夷去鲁近矣。”《费誓》行文虽带有战国时期风格,但其所述必有所本。由之则可见伯禽就国后不久,邻近的两个邻邦(淮夷、徐戎)便一同作乱,迫使鲁国的东郊之门都不敢打开,据此可知徐族位于鲁国的东面。或有疑者,认为汶泗之间仅是徐族旧居,西周中期的徐应已南迁。实则,周初随着周公东征及齐、鲁的分封,和众多的东夷部族一样,徐此时虽部分已南下,但旧居地仍保有相当的实力,甚至战国以降典籍仍见(1)。有关徐族的迁徙轨迹,顾颉刚(2)、陈槃(3)等都有过十分详尽的论述。

3. 戎或为徐偃王之别名。

戎或为徐偃王之别名。

字的隶定主要有两种:一作㾓(4)、一作㾶(5),争议的焦点集中在肉上所从。愚以为,此字隶定当从陈梦家先生说,作“㾓”。若有疑者认为甲骨、金文中的“口”多作“

字的隶定主要有两种:一作㾓(4)、一作㾶(5),争议的焦点集中在肉上所从。愚以为,此字隶定当从陈梦家先生说,作“㾓”。若有疑者认为甲骨、金文中的“口”多作“ ”,口部朝上。实则,当“口”作为单独部件时,多数还是有方向的。当“口”与人身在一起的时候,可能会随着表意的需要或人身字形的不同而有不同。如:(《合集》2498)、

”,口部朝上。实则,当“口”作为单独部件时,多数还是有方向的。当“口”与人身在一起的时候,可能会随着表意的需要或人身字形的不同而有不同。如:(《合集》2498)、 (《合集》1051正)、

(《合集》1051正)、 (《宁》252(6))、

(《宁》252(6))、 (《合集》10406反)、

(《合集》10406反)、 (《近出》0694)、

(《近出》0694)、 (《合集》18128)、

(《合集》18128)、 (《花东》2)、

(《花东》2)、 (《合集》13461)等等。需要补充一点的是,即使是在同一个字中,口部的朝向也不固定。如:龠可写作“

(《合集》13461)等等。需要补充一点的是,即使是在同一个字中,口部的朝向也不固定。如:龠可写作“ ”(《合集》4720),也可写作“

”(《合集》4720),也可写作“ ”(《集成》5421);念可写作“

”(《集成》5421);念可写作“ ”(《合集》12670),亦可写作“

”(《合集》12670),亦可写作“ ”(《合集》1824正)。林义光、裘锡圭等均认为为

”(《合集》1824正)。林义光、裘锡圭等均认为为 “口”之倒文,亦“口”字(7)。考虑到古文字多无定形,“口”与“曰”经常混淆,此字或可作“

“口”之倒文,亦“口”字(7)。考虑到古文字多无定形,“口”与“曰”经常混淆,此字或可作“ ”。

”。 从疒冐声,读如猒,“猒”属影纽谈部,“偃”属影纽元部,两字声纽相同,韵部谈、元旁转,二者可通。且“偃”有俯伏的意义,“猒”也有伏的意义(8)。因此,愚以为此处的“东国㾓戎”或是徐偃王之别名,就像金文里的“

从疒冐声,读如猒,“猒”属影纽谈部,“偃”属影纽元部,两字声纽相同,韵部谈、元旁转,二者可通。且“偃”有俯伏的意义,“猒”也有伏的意义(8)。因此,愚以为此处的“东国㾓戎”或是徐偃王之别名,就像金文里的“ ”都是“吴”的别名一样,“徐戎”别名为“猒戎”,“徐王”也可以称为“猒王”,就是古书里常看到的“偃王”。

”都是“吴”的别名一样,“徐戎”别名为“猒戎”,“徐王”也可以称为“猒王”,就是古书里常看到的“偃王”。

4.“㾓”之意与典籍所载徐偃王形象相吻合。

“㾓”《说文·疒部》无,段玉裁依谢灵运《发临海峤》《说文》补篆曰:“㾓,疲也,从疒肙声。㾓,骨节疼也。今俗谓㾓酸。”《集韵·先韵》:“㾓,骨酸也。”《广韵·先韵》:“㾓,谓手足痛疼也。”,又《玄应音义》卷20“㾓痛”注“酸痛”。据上可知,东国㾓戎意指其征伐对象为地处东边身罹骨病,导致骨节酸痛的异族,这一点恰恰与典籍所载的徐偃王形象若合符契。《说文·人部》:“偃,僵也。”段注:“徐偃王生而偃,故以为号,凡仰仆曰偃,引伸为凡仰之称。”《尸子》曰:“徐偃王有筋而无骨。”又《荀子》言“徐偃王之状,目可瞻焉”凡此等等,均言徐偃王自小身染恶疾或是骨病以至神形怪异、面目可憎。

5.穆王伐徐文献所载至少有两次。

《太平御览》卷305引古本《竹书纪年》曰:“周穆王四十七年,伐纡,大起九师,东至于九江,以鼋以为梁。”又《文选·恨赋》注引古本《竹书纪年》:“周穆王三十七年,伐纣,大起九师,东至于九江,叱鼋鼍以为梁。”据鲍刻本、影宁本“纣”作“纡”,而“纡”旧多读如“徐”,是穆王之伐纡当即伐徐(9)。“九江”地望虽不详,但“东至于九江”之东也指示了当时“徐”在周王朝之东,且古本《竹书纪年》有关此段史事多言以鼋为梁,似有渡水之举,与徐国所处水网纵横的地望也恰好相符。方辉先生指出:“海岱地区与中原地区史前时期的交通线路,以前强调的是连接中原及海岱地区的淮河及其支流如颍水等,近年来随着焦家遗址的发现则提示我们,今天的黄河,也就是古代的济水,在联通中原和东方的作用方面可能发挥着更加重要的作用。由焦家向西,沿古济水经今天的聊城、菏泽、濮阳、安阳、新乡,也就是古代的兖州之域或河济流域。”(1)班簋铭所载或为穆王四十七年事,春秋末已没落的徐族后人追溯先祖时仍念念不忘“昔我先君驹王西讨济于河”(2)(《礼记·檀弓下》)的伟绩。

鉴于以上几点,愚以为班簋铭载或为周穆王伐徐偃王之役。

二孟簋铭之“无需”

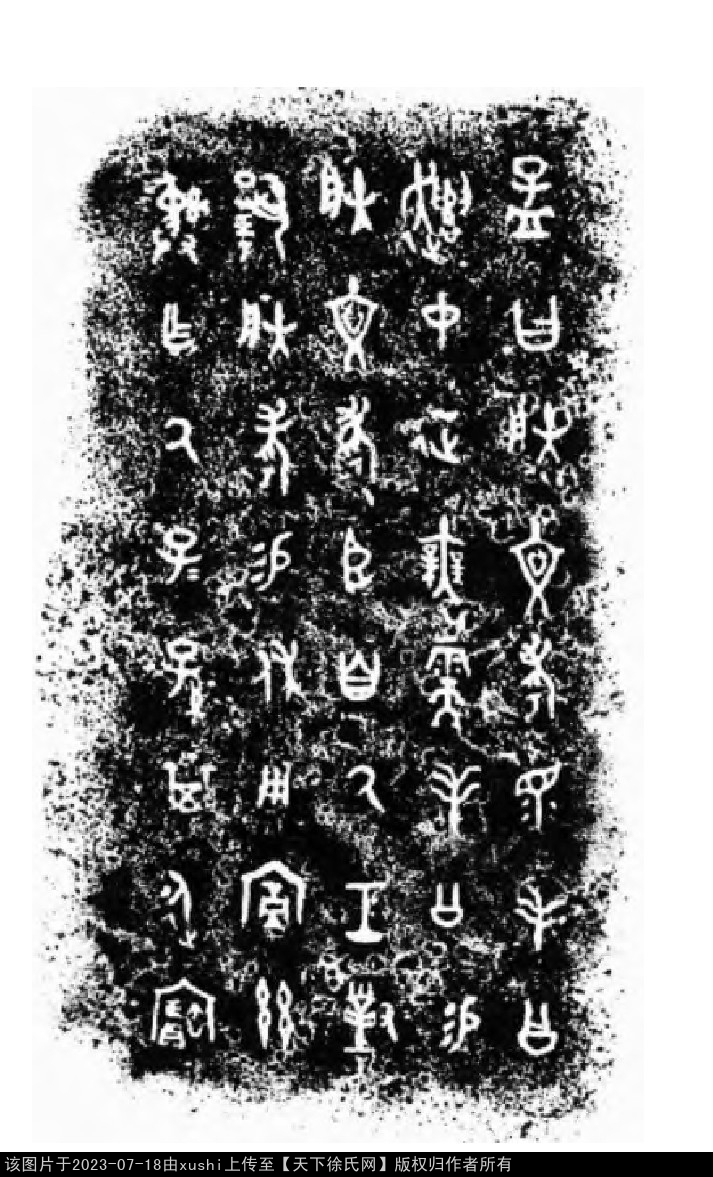

以班簋铭所涉人名为线索,或可发现孟簋所载同为此次战事。孟簋共三件,形制相同,1961年出土于陕西省长安县张家坡窖藏,现藏陕西省博物馆。孟簋方座垂珥,器腹和方座四壁饰两两相对的回首分尾大鸟纹,具有鲜明的昭穆时代特征。簋腹铸铭:

孟曰:朕文考眔毛公、

遣仲征无需。毛公易(赐)

朕文考臣自厥工。(见图1)

簋铭同样提及“毛公”,时代当以李学勤、马承源、刘启益等的穆王说为是(3)。器铭记述了孟父因随从毛公、遣仲征伐无需有功,毛公从他自己的工奴中拿出“臣”来赏赐孟的父亲(4),为了更好地铭记此事,特作簋铭功。铭中所涉毛公、遣仲长期身份不明(5),其根本原因在于对班簋铭“遣命曰”云云的误读,孟簋铭中“遣”为氏名,“遣仲”是氏名+行辈的合称,而班簋铭中“遣”却为动词,为“舍”或“发”义(6),二者绝不可混淆。因此,孟簋铭中的毛公当为班簋铭中的毛公(或毛伯、毛父、父),为此次战事的主帅,与遣仲应为上下级的领导关系。

铭中提及的“无需”,唐兰曾言:“无需犹之无畏,需有懦弱义,《周礼·考工记·辀人》:‘马不契需。’注:‘读为畏需之需’。”(7)然细审上下文义,无需既为毛公等人的征伐对象,只能作族名、地名或私名解。郭沫若先生提出“当是东国一头目”,可谓一语中的(8)。值得注意的是,冯时近来据商周金文中“无敄”“无寿”“无夒”“无㠱”“无 ”等多为夷方酋首之名这一现象,提出“无”与某字连缀为名或许反映了夷夏先民命名之通习(9),这一提法也极有启发意义。

”等多为夷方酋首之名这一现象,提出“无”与某字连缀为名或许反映了夷夏先民命名之通习(9),这一提法也极有启发意义。

徐中舒早年撰文指出,甲骨文中有一个 字,此字与传抄古文“儒”字所从完全一致,可释为“需”。上古原始宗教举行祭礼之前,司礼者须沐浴斋戒,以致诚敬,故后世以需为司礼者之专名。后世复增人旁作儒,为缍事增繁之后起字(10)。上博楚竹书《容成氏》简二:“于是虖(乎)……

字,此字与传抄古文“儒”字所从完全一致,可释为“需”。上古原始宗教举行祭礼之前,司礼者须沐浴斋戒,以致诚敬,故后世以需为司礼者之专名。后世复增人旁作儒,为缍事增繁之后起字(10)。上博楚竹书《容成氏》简二:“于是虖(乎)…… (跛)躃守门,

(跛)躃守门,

需为矢”,

需为矢”, “需”即“侏儒”。又《山海经·中山经》有“来需之水出于其阳”,“需”《水经注》作“儒”。章太炎先生亦认为,儒得名于“需”,“需者,云上于天,而儒亦知天文,识旱潦”,所以古代的儒知晓天文占侯,是所谓“术士”之儒(11)。近年来尽管有学者对徐说提出疑义(12),但需与巫术关系密切,或为巫师的一种应大致无误。简言之,“无需”概指夷族中的巫者,而这一称谓又恰巧与早期文献中的徐偃王形象如出一辙。

“需”即“侏儒”。又《山海经·中山经》有“来需之水出于其阳”,“需”《水经注》作“儒”。章太炎先生亦认为,儒得名于“需”,“需者,云上于天,而儒亦知天文,识旱潦”,所以古代的儒知晓天文占侯,是所谓“术士”之儒(11)。近年来尽管有学者对徐说提出疑义(12),但需与巫术关系密切,或为巫师的一种应大致无误。简言之,“无需”概指夷族中的巫者,而这一称谓又恰巧与早期文献中的徐偃王形象如出一辙。

图1 孟簋铭文拓本(《集成》4163) 下载原图

典籍所载有关徐偃王之史事,最早当推战国晚期(约公元前3世纪前半叶)成书的《尸子》,惜此书早已亡佚,《山海经·南山经》郭璞注引《尸子》曰:“徐偃王好怪,没深水而得怪鱼,入深山而得怪兽者,多列于庭。”列于庭当然不是为了陈列展览,也不是单纯为了显示自己的能力与功绩,其主要目的仍是要通过控制山水之怪的尸体来控制其同类(1)。这一行为很符合弗雷泽的交感巫术原理(2),此处的徐偃王显然是一位巫师,他试图通过模拟动作表达真实目的,以解除族人生存和发展中不利己身之物。且郭璞是晋代有名的术士,《晋书·郭璞传》载:“(璞)好古文奇字,妙于阴阳算历……遂洞五行、天文、卜筮之术,攘灾转祸,通致无方,虽京房、管辂不能过也。”应该相信,他对于古代巫术的理解要比后世的普通学者准确得多。只不过“物类之相应”又“玄妙深微,知不能论,辩不能解”(《淮南子·览冥训》),当初兴此仪式的动机已逐渐被人们所淡忘。

据《尚书·吕刑》及《国语·楚语》可知,上古时期曾有过一个个体巫术十分发达的“家为巫史”阶段,自颛顼“绝地天通”,施巫权逐步为“南正重”之类的部落上层分子所垄断,并在他们中间产生了最早的王。夏商周三代时期的王,同时也身兼最高巫师的身份。如禹因治洪水涉山川而成病足,禹步竟成群巫效法的祭祀舞步(3)。至商代“殷人尊神,率民以事神”,甲骨文中习见商王亲自占卜(4),成汤更有感天泣地的祷雨之举(5),周祖后稷则有相地之宜之术(6)。陈梦家先生曾言,商王为群巫之首,由精神领袖上升为政治领袖(7)。张光直亦认为,三代开国君主的丰功佳绩,或多或少都带有一些神幻和超自然的色彩(8)。殷周鼎革周公“制礼作乐”后,巫术文化才逐渐被礼乐文化所取代,但它的根却仍深深扎在社会的深层土壤里,《尸子》及孟簋铭中的徐偃王所为正是这种远古习俗的孑遗。

需要补充一点的是,徐之国君,可稽考者除徐偃王外,还另有徐驹王一人,惜有关徐驹王的史料仅存于《礼记·檀弓下》篇:

邾娄考公之丧,徐君使容居来弔含,曰:“寡君使容居坐含,进侯玉。其使容居以含!”有司曰:“诸侯之来辱敝邑者,易则易,于则于。易、于杂者,未之有也!”容居对曰:“容居闻之:事君不敢忘其君,亦不敢遗其祖。昔我先君驹王西讨,济于河,无所不用斯言也!”

郑玄注:“言‘侯玉’者,时徐僭称王,自比天子。‘易’谓臣礼。‘于’谓君礼。‘杂’者,容居以臣欲行君礼。徐自比天子,使大夫敌诸侯……‘驹王’,徐先君僭号;容居,其子孙也。”容居吊邾娄考公时之所以以臣欲行君礼,主要依仗的是,徐人有位叫驹王的先君曾有过济河西讨的壮举。依常理推测,此王西讨的对象应是周王,否则也不值得此时国势已衰的徐人容居,仍不厌其烦地追述先祖的辉煌战绩。

若然,二位君主之间又是什么关系呢?顾颉刚提出,“驹王”应是真名,而“偃王”则是嬴姓之王的通名(1)。换言之,“徐驹王”只是众多嬴姓“徐偃王”中最负盛名的一位。唐兰曾据《博物志》卷7引《徐偃王志》“得朱弓、矢,以己得天瑞,遂因名为弓,自称徐偃王”一节推测:“弓”的声音与“驹”通,古书“句吴”、金文作“工盧”或“攻敔”、“攻吴”。《方言》:“车沟篓”,注:“即车弓也。”可以为证。那么,“徐偃王”就是“徐驹王”(2)。考虑到上古时文字多无固定形式,或增或减实属常事,古人的记录往往重音而忽略形,故从唐先生说(3)。

三余论

徐偃王这位古今盛传的“仁义之君”,有关其记载纷繁芜杂,我们通过剔除其中荒诞不经的部分,仍存有史实素地的有价值的可贵史料,通过对相关文献与班簋、孟簋等铭研究,才得以接近历史真相。这一整理使我们知道:徐偃王确有其人,活动年限约西周中期周穆王世,地处周王朝之东,因自小身染骨病以至神形怪异、面目可憎,在班簋铭中被讥为“东国㾓戎”。徐偃王作为部族首领,同时也身兼巫师的身份,在孟簋铭中被称为“无需”,这一发现也与古时的巫师多为残疾之人这一习俗相吻合。

周初的周公东征及稍后的齐、鲁分封,使得原居鲁境的徐族受到了沉重打击,实力大挫。于是很大一部分族群被迫南迁,经过数代的休养生息,加之彼时徐偃王的仁义之举,获得了众多部落的归顺。他们趁周穆王西巡之时,以徐偃王为首的东夷族群率领旧部及新归顺的部族适时地发动了大规模的内侵,其行军路线很可能是沿古济水经今天的聊城、菏泽、濮阳、安阳、新乡,直逼洛阳。强敌压境之际,穆王果断地派出了以毛公为首的强大军事力量,历三年之久终平㾓戎。此次战事和周公东征的规模约略相等,是夷夏民族的又一次大的交锋,促进了中华民族共同体的形成。这一历史进程不仅是先秦史研究的重要课题,同时也是整个中国史研究极重要的一章。

在过去很长的一段时间里,或有疑者认为“㾓戎”并非“偃戎”,除却对“㾓”字不同隶定外,恐怕还另有他因:即传统的观念多认为,戎多用以专称西方的外族,徐既然地处王朝之东,就只能称“夷”而非“戎”。今按,“南蛮东夷北狄西戎”的观念乃战国末年至秦、汉间的学者为整齐划一而分的(4),西周时期并不存在严格的界定。《尚书·费誓》曰:“徂兹淮夷、徐戎并兴。”又“甲戌,我惟征徐戎”。由此可见徐是可以称戎的。不宁唯是,淮夷也可以称淮戎( 鼎《集成》02824)。

鼎《集成》02824)。

伐徐告捷后,《左传》昭公四年载:“穆有塗山之会。”杜预《集解》:“周穆王会诸侯于塗山,塗山在寿春东北。”此后徐国残部曾南迁至江、汉流域(5),后受到日益坐大的楚国压迫,又退出江、汉迁至淮、泗之间。近年来的考古发现更是不断地证实,江苏徐州、邳州一带曾是春秋时期徐国的政治中心。邳州九女墩墓群曾出土“徐国之子羽戈”、“徐驹王之玄孙”等器,学者们多认为此墓群当为春秋中晚期徐国高级贵族墓地,其中有些墓地也不排除为徐王墓的可能性(6)。此外,九女墩墓群附近的梁王城遗址被认为“至少是春秋、中晚期徐国的都城遗址”(7),鹅鸭城遗址可能是“吴灭徐时,徐王章禹所处的都城”(8)。据此可知战败后,徐国残部曾南迁至江、汉流域,后受到日益坐大的楚国压迫,又退出江、汉迁至淮、泗之间。不过这场周徐大战,由于时代久远,至战国时已迷雾重重,以致错乱了他的作战对象,加之其后的战乱及秦人焚书,令相关史实隐没,仅流传于口头,成为普通民众的茶余之谈,以后更是以讹传讹,变得越来越荒诞离奇。

参考文献(References):

注释

1李学勤将释作㾶读为滑或猾,并引“《小尔雅·广言》:‘猾,乱也。’故‘㾶戎’犹云乱戎”。李学勤:《班簋续考》,《古文字研究》第13辑,(北京)中华书局,1986年,第181-187页;陈秉新等同意此说。陈秉新、李立芳:《出土夷族史料辑考》,(合肥)安徽大学出版社,2005年,第182-187页;朱继平在此基础上,提出从疒、骨声的“㾶”与从冎的“过”音近可通,对应商周金文所见过族,亦即古书所载夏代过国,故地大致在今河南扶沟、太康一带。朱继平:《班簋㾶戎新考》,《石泉先生百年诞辰纪念文集》,(武汉)武汉大学出版社,2019年,第282-292页;石小力改释为可备一说。石小力:《利用楚简考释金文字词两则》,《古文字研究》第30辑,(北京)中华书局,2014年,第273-275页;赵平安释作从疒从咠。赵平安:《从“咠”字的释读谈到甲骨文的“巴方”》,《文献》2019年第5期,第62-75页。

2学界多认为此器原录于《西清古鉴》卷13,唐兰曾指出此簋与《西清古鉴》所收并非一器,《西清古鉴》所收器不知何时何地所出,出土时当亦残破,铭文真而器假,大概献器时正值乾隆帝做寿,故献入清宫时经过修理,与此器纹饰不同。且清宫旧藏之器,均经打蜡以为保护,使不再生铜锈,古玩商称为“熟坑”,而此新出之器,并未打蜡,即商人所谓“生坑”,可见此器非即清宫一器。凡做簋,都是偶数,如二簋、四簋等。周代以此类彝器作为家世宝藏的重器,但由于子孙分析旧藏,以及嫁女、赠礼等,可能有分散,所以常不在一时一地出土。唐兰:《西周青铜器铭文分代史征》,(北京)中华书局,1986年,第348-349页;《西周铜器断代中的“康宫”问题》,《唐兰先生金文论集》,(北京)紫禁城出版社,1995年,第151页。

3(1)有关此器的年代,曾有过成王、昭王、穆王等说。陈梦家:《西周铜器断代》上册,(北京)中华书局,2004年,第24页;黄盛璋:《班簋的年代、地理与历史问题》,《考古与文物》,1981年第1期,第75-93页;唐兰:《西周青铜器铭文分代史征》,第346页。

4(2)李学勤:《清华简九篇综述》,《文物》2010年第5期,第51-57页。

5(3)董珊:《它簋盖铭文新释--西周凡国铜器的重新发现》,《出土文献与古文字研究》第6辑,(上海)上海古籍出版社,2015年,第167-168页。

6(4)李凯:《先秦巡狩研究》,(北京)北京师范大学出版社,2017年,第212-223页。

7(5)丁山:《班簋铭跋》,《史学集刊》第4辑,1944年,第72-74页;陈梦家:《西周铜器断代》上册,第26页;[日]白川静著、曹兆兰译:《金文通释选译》,(武汉)武汉大学出版社,2002年,第101页;黄盛璋:《班簋的年代、地理与历史问题》,第75-93页;秦永龙:《西周金文选注》,(北京)北京师范大学出版社,1992年,第42页;杜勇:《说甲骨文中的蜀国地望》,《殷都学刊》2005年第1期,第10-12页;李忠林:《古巢国考》,《巢湖学院学报》2006年第5期,第73-78页。

8(6)戎生钟(《集成》NA1616西周晚期)、晋姜鼎(《集成》02826春秋早期)、曾伯桼簠(《集成》04631春秋早期)、十三年繁阳令戈(《集成》11347战国)、鄂君启车节(《集成》12110战国)等器。

9(7)李学勤:《论甗铭及周昭王南征》《论繁蜀巢与西周早期的南方经营》,《通向文明之路》,(北京)商务印书馆,2010年,第111页、第123-124页。

10(8)陈絜:《作册旂组器中的地理问题与昭王南土经营策略》,《“楚文化与长江中游早期开发”国际学术研讨会论文集(下)》,武汉大学历史文化学院,2018年9月14-18日,第342-343页;《两周金文中的繁地与西周早期的东土经略》,《中原文物》2020年第1期,第71-76页。

11(1)《吕氏春秋·首时》:“齐以东帝困于天下,而鲁取州。”高诱注:“齐湣王僭号于东,民不顺之……是以鲁国略取徐州也。”又《史记·鲁世家》:“顷公……十九年,楚伐我,取徐州。”《集解》:“徐广曰:‘徐州在鲁东,今薛城。’”《索隐》:“按《说文》:‘䣄……在鲁东。’又《郡国志》曰:‘鲁国薛县,六国时曰徐州。’”

12(2)顾颉刚:《徐和淮夷的迁、留--周公东征史事考证四之五》,《文史》第32辑,(北京)中华书局,1990年,第1-28页;后收入《顾颉刚全集·顾颉刚古史论文集》卷10下,(北京)中华书局,2010年,第800-846页。

13(3)陈槃:《春秋大事考列国爵姓及存灭表譔异》第3册,(上海)上海古籍出版社,2009年,第535-547页。

14(4)陈梦家:《西周铜器断代》上册,第25页;马承源:《上海博物馆藏楚竹书》肆,(上海)上海古籍出版社,2004年,第253页。

15(5)李学勤:《班簋续考》,第181-187页;陈秉新、李立芳:《出土夷族史料辑考》,第182-18页;朱继平:《班簋㾶戎新考》,第282-292页。

16(6)徐中舒:《甲骨文字典》,(成都)四川辞书出版社,2017年,第1207页。

17(7)林义光以为“口”,裘锡圭在此基础上提出古人为书写的方便,很容易把倒“口”形成“A”形。裘锡圭:《说字小记》,《裘锡圭学术文集·金文及其他古文字类》,(上海)复旦大学出版社,2015年,第418-421页。

18(8)唐兰:《西周铜器断代中的“康宫”问题》,第15-48页;后收入《唐兰先生金文论集》,第115-167页。

19(9)《存真》云:“‘纡’当作‘纾’,形近而伪,‘纾’、‘舒’通用。”洪亮吉《春秋左传诂》卷20云:“《史记·齐世家》:‘常执简公于徐州。’索隐:‘徐字从人。’《说文》‘䣄’,音舒。《战国策》:‘楚威王战胜于徐州。’高诱注:‘徐州或作舒州,是时属齐。’案舒、徐、䣄古字通。”详参方诗铭、王修龄:《古本竹书纪年辑证》修订本,(上海)上海古籍出版社,2005年,第53页。

20(1)《从聚落形态视角研究古国起源--访山东大学文化遗产研究院院长方辉》,《中国社会科学报》2019年6月21日,第5版。

21(2)驹王即偃王,详见下文。

22(3)李学勤:《新出青铜器研究》,(北京)文物出版社,1990年,第90页;马承源:《商周青铜器铭文选》,第108页;刘启益:《穆王时期铜器》,《西周纪年》,(广州)广东教育出版社,2002年,第222页;陈秉新、李立芳:《出土夷族史料辑考》,第188页。

23(4)裘锡圭:《“锡朕文考臣自厥工”解》,《考古》1963年第5期,第280-281页。

24(5)郭沫若以为班簋中的毛公遣“当即毛公遣仲”,即把毛公遣仲当成一个人。郭沫若:《长安县张家坡铜器群铭文汇释》,《考古学报》1962年第1期,第1-14页;马承源进而提出:“毛是封国……公为尊号,遣仲乃其名。”马承源:《商周青铜器铭文选》3,第191页;唐兰曾有疑义“毛公与遣仲似是两人,遣应是氏族名。”唐兰:《西周青铜器铭文分代史征》,第356页;李学勤则明确指出毛公与遣仲当为二个人,李学勤:《新出青铜器研究》,第90页。

25(6)唐兰:《西周青铜器铭文分代史征》,第352页;马承源:《商周青铜器铭文选》,第109页。

26(7)唐兰:《西周青铜器铭文分代史征》,第356-357页。

27(8)郭沫若:《长安县张家坡铜器群铭文汇释》,第1-14页。

28(9)冯时:《无需”考》,《中原文化研究》2017年第3期,第15-19页;《商周医学史料考证》,《半部学术史一位李先生--李学勤先生学术成就与学术思想国际研讨会论文集》,(北京)清华大学出版社,2021年,第401-415页。

29(10)徐中舒:《甲骨文字典》,(成都)四川出版集团,2017年,第878-879页;《论甲骨文中所见的儒》,《徐中舒历史论文选集》,(北京)中华书局,1998年,第1216-1232页。

30(11)章太炎:《说儒》,《国故论衡》,(上海)上海古籍出版社,2003年,第104-107页。

31(12)熊贤品:《甲骨文“殷儒”问题平议》,《孔子研究》2018年第5期,第101-109页。

32(1)赵世超:《铸鼎象物说》,《社会科学战线》2004年第4期,第139-144页。

33(2)[英]詹·乔·弗雷泽:《金枝》,(北京)大众文艺出版社,1998年,第19-21页。

34(3)《帝王世纪》云:“禹病偏枯,足不相过,至今巫称‘禹步’是也。”

35(4)《合集》1086反、《丙编》1、《合集》137正、《外》240、《合集》24117等等。

36(5)商汤祷雨屡见《竹书纪年》《墨子》《荀子》《吕氏春秋》《说苑》《淮南子》等等。

37(6)《史记·周本纪》:“(后稷)及为成人,遂好耕农,相地之宜,宜谷者稼穑焉,民皆法则之。”

38(7)陈梦家:《商代的神话与巫术》,《燕京学报》1936年第20期,第485-576页。

39(8)[美]张光直著,刘静等译:《艺术、神话与祭祀》,(北京)北京出版集团公司,2017年,第37-51页。

40(1)顾颉刚:《徐和淮夷的迁、留--周公东征史事考证四之五》,第1-28页。后收入《顾颉刚全集·顾颉刚古史论文集》卷10下,第800-846页。

41(2)唐兰:《西周铜器断代中的“康宫”问题》,第15-48页,后收入《唐兰先生金文论集》,第115-167页。

42(3)有关二位君主的关系,朱继平另辟异说,她认同徐偃王与徐驹王同为一人,但她认为这两种不同的称呼只源于记录者不同的身份立场。徐偃王作为徐人的“英雄祖先”在相当程度上可能是华夏知识精英的创造,而被徐人容居称作“先君”的徐驹王却可能是真正的徐人“英雄祖先”。此说颇有新意,可备一说。朱继平:《淮河流域“华夏边缘”特质的消弭与延续--以相关古史传说为文本分析对象》,《历史地理》第24辑,(上海)上海人民出版社,2010年,第244-254页。

43(4)王玉哲:《论先秦的“戎狄”及其与华夏的关系》,《南开大学学报(哲学社会科学版)》1955年第1期。后收入《古史集林》,(北京)中华书局,2002年,第382-406页。

44(5)《诗经·大雅·常武》:“如江如汉,如山之苞。如川之流,绵绵翼翼。不测不克,濯征徐国。”

45(6)徐州博物馆、邳州博物馆:《江苏邳州市九女墩春秋墓发掘简报》,《考古》2003年第9期,第13-24页。

46(7)孔令远:《春秋时期徐国都城遗址的发现与研究》,《东南文化》2003年第11期,第39-42页。

47(8)孔令远:《徐国的考古发现与研究》,四川大学博士论文,2002年,第42-47页。