韩愈文章经典化的书法碑刻视角

— 以《衢州徐偃王庙碑》为例

尧育飞

(南京大学 文学院,江苏 南京 210023)

摘要:韩愈文章的经典化,既是一个文学命题,也不妨视作一个书法命题 。韩愈所撰《衢州徐偃王庙碑》越千年而流 传至今,与韩愈文章的经典化有关,也与该碑较早纳入韩愈文集的校勘范围有关 。韩文的经典化促成《衢州徐偃王 庙碑》在书法和碑刻史上的显著影响 。通过《衢州徐偃王庙碑》,韩愈文章“下渗”浙西地区,成为地域文章典范,渗透 到地方文脉的肌理层面 。从文章与书法互动的视角出发,有利于探究韩愈文章在宋代以后文坛的弥漫性影响。

关键词:韩愈;经典化;书法;《衢州徐偃王庙碑》

中图分类号:I2 文献标志码:A 文章编号:1001-5744(2021)03-0133-06

书法与古文同为中国古代文艺高峰,二者在艺 术的内部法则与外部影响上均有互动 。唐人张怀 瓘《文字论》称:“ 文则数言乃成其意,书则一字已 见其心,可谓得简易之道”[1],已经注意到文章与书 法在简易之道上的互通 。这种从艺术内部法则上 寻求文章和书法的互通,在“ 气”“ 神”等一些关键 性审美概念上有相当呈现,在刘勰《文心雕龙》及 南北朝王羲之等人书论中多有揭示 。此外尚有论 及文学之“ 言”与书法之“ 言”等,这都是基于艺术 内部规则之间的比较研究 。此外,古人还对文章和 书法在儒家“ 感兴 ”理论下的相通之处有精彩论 述 。这种艺术内部规律的比照关联研究对深化认 识文章和书法的艺术特征,具有重要意义 。然而, 关于书法和文学在艺术外部影响的互动,以往研究 并不多涉及 。书法与文学在艺术外部同样有极强 的互渗效应,东晋年间著名的兰亭雅集,就因王羲 之《兰亭集序》而名垂千载 。就文章本身而言,《兰 亭集序》在魏晋文章中仅属中流之作,但《兰亭集 序》作为“二王”书法典范,在书法史的强大效应则 令这篇文章的经典化之路更为顺畅 。 自然,也不能 排除,文章的经典化之路同样推动书法作品的经典 化进程 。苏东坡有名的前后《赤壁赋》,在宋代以后 不断为著名书法家(如文徵明、董其昌等人)书写,就与两篇文章在文学史上地位不断提升有关 。书 法和文学在艺术外部世界的交错,是研究中国古代 文学艺术之间不断竞争发展、共同进步的有价值的 命题。

本文以“ 文起八代之衰”的唐代古文运动领袖 人物韩愈的《衢州徐偃王庙碑》为例,论述一方书 法艺术平平的地方性碑刻如何被不断“ 重写”,成 为地方标志性人文景观的成因 。在《衢州徐偃王庙 碑》的接力式翻刻与流传过程中,地方文化传统的 绵延力量是重要动力,但更为重要的外部影响,则 是韩愈文章在宋元明清四朝的不断经典化 。跃升 为经典的韩愈文章成功渗入地方文统,并影响地方 其他碑文 。围绕韩愈《衢州徐偃王庙碑》,衢州地方 形成一系列衍生性碑刻 。随着韩愈古文在文学史 上地位不断擢升,《衢州徐偃王庙碑》 在书法史上 的地位也不断攀升,这一地方性的碑刻,成为浙江 乃全国碑版目录均须记载的名碑。

一 《衢州徐偃王庙碑》流传原因的蠡测

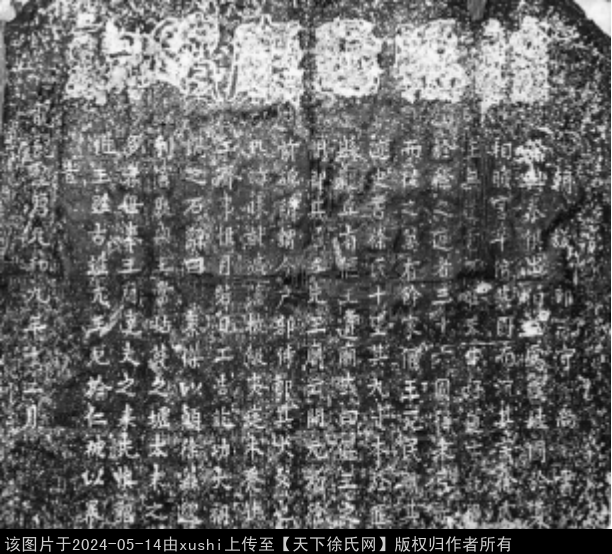

1965 年 4 月,韩愈所撰《衢州徐偃王庙碑》在 浙江衢州龙游溪口出土,由溪口大队杨宗裕上交, 现存衢州市博物馆 。此碑“ 石残高 70、宽 68、厚 8 厘米,圭首 。文 18 行,残满行 14 字,魏书,字径 2.5

------------------

收稿日期:2020-10-20

基金项目:2020 年“ 南京大学优秀博士研究生创新能力提升计划 A”(202001A002)

作者简介:尧育飞(1987—),江西广昌人,南京大学文学院博士研究生,主要从事中国古典文献、明清文学研究。

-----------------------------

厘米”[2]。该碑刊刻时间在元和九年(814 年)[3](该 碑元和十年石刻,元锡书 。衢州博物馆所藏实为徐 放所书,而非元锡所书者。《韩愈文集汇校笺注》辨 析甚详,云“此碑石本,唐元和间已有两刻:元和九 年十二月,徐放正书本,立石于衢州龙丘县南灵山 本庙中;元和十年十二月,元锡正书本,立石于衢 州 。据《元和郡县志》,龙丘为衢州属县,在州治东 七十二里 。据《方舆胜览》,灵山徐偃王庙在州治南 七十里 。两碑刻时间 、地点及书碑人均不相同,不 可混淆”),尽管原碑仅存上半截,但作为衢州地区 现存最早的地面碑刻出土物之一 ,该碑对研究衢 州地区的书迹遗存意义甚大。

衢州自唐武德四年(621 年)从婺州析置以来, 具有地方特征的碑刻即不断涌现 。根据 《宝刻丛 编》的记载,至于宋代,衢州地区所存碑刻即有《唐 西楚霸王祠堂记》《唐徐偃王庙碑》《唐徐偃王庙碑 阴记》(以上二碑俱徐安贞撰)《唐韦公镌信安郡王 登石桥诗纪录》《唐代徐偃王庙记》《唐徐偃王新庙 碑铭》《唐大游石桥记并诗》《唐徐偃王庙碑》(韩愈 撰)《唐东武楼碑》《唐东武楼碑阴诗》等[4]。然而,如 此众多的碑刻都在历史长河中逐步被湮没,遗迹无 存,唯有《衢州徐偃王碑》能够残存至今 。与韩愈 《衢州徐偃王碑》一样存于徐偃王庙中的碑刻还有 不少,南宋时留存的徐偃王庙相关碑刻尚有四方, 但为何韩愈所撰者独能留存于今? 以至于俞樾发 出这样的感慨:“如何千载下,遗址犹未欹?”[5]撇开 历史遗迹流传的偶然性因素外,有没有其他更较为 切实而重要的原因?

历史上,书迹能够不断流传至下一 时代,由多 种力量所推动 。其中,书迹的物质载体常起重要作 用 。无论早期的甲骨,后来的钟鼎吉金,都具备坚 固属性,能在一定程度上抵抗历史的风霜雨雪 。在 漫长的历史时期,石刻成为中国书法最佳的保存手 段之一 。椎榻技术的发明,令书法在石刻与纸本之 间不断切换,使书法遗迹更具传播张力 。古代石刻 书迹能够留存至今,多由于其本身书法艺术高超, 或文献价值卓越,或两者兼而有之,如元结《大唐 中兴颂》等 。然而韩愈所撰《衢州徐偃王庙碑》,所 记载不过是一个地方性神灵的事迹, 文献价值有 限 。那么,韩愈所撰《衢州徐偃王庙碑》何以留存至 今? 通常的推测是,这块石碑的书法艺术在四方徐 偃王庙相关碑刻中较为出色,它在历史流传中取 得相对优势 。这一推测是否能够成立? 为便于分 析,我们根据《宝刻丛编》的记载,将徐偃王庙碑有 关的四方碑刻从撰者、书者、立碑时间到书体作一

— 134—

简要表格,以便在时间轴上清楚查析几方碑刻的 状况:

表 1 徐偃王庙四方碑刻简要信息一览[6]

碑名 | 撰者 | 书者 | 立碑时间 | 书体 |

唐徐偃王庙碑 | 徐安贞 | 张宙 | 大历八年十月 | 正书 |

唐徐偃王庙碑阴记 | 徐安贞 | 张宙 | 大历八年十月 | 八分 |

唐代徐偃王庙记 | 于皋谟 | 无名氏 | 贞元十年八 月 | 正书 |

唐徐偃王新庙碑铭 | 邵令□ | 姚赞 | 永贞元年十一 月 | 分书 |

唐徐偃王庙碑 | 韩愈 | 元锡 | 元和十年十二 月 | 正书 |

由上表可知,韩愈所撰《衢州徐偃王庙碑》刻碑 时间最晚,从古人崇古的视角看,此碑在流传上并 不具备优势 。甚至这一系列碑刻一旦为人毁弃,韩 愈碑将会是首当其冲那一块 。至于韩碑的书体,则 为正书,也并无特殊之处,尤其与徐安贞所撰两块 既有正书又有分书者相比,在书法的多样性方面, 也是弱势一方。

那么,是否题为“元锡”的书者的书名较张宙和 姚赞更胜一筹呢?根据《中国书法大辞典》记载,张 宙存世碑刻两块,即上述两碑[7]。姚赞,据陶宗仪 《书史会要》云“ 工八分书”[8],然而所据材料仍是 《唐徐偃王新庙碑铭》。 二人在书法史上并无多大 名气 。元锡存世碑刻两块 , 除 《衢州徐偃王庙碑》 外,尚有《诸葛武侯新庙碑》。 对其书法造诣,叶昌 炽(1849-1931 年)微有评论称:“唐末石刻,能肖颜 公者,亦不多见 。郑馀庆书《秘书监卢虔碑》…… 真 书极妥帖秀润,似唐初人书,而去其圭角 。 同时惟 元锡《诸葛武侯新庙碑》,形态略同 。锡又书《徐偃 王碑》,已较疏隽矣”[9]。清末叶昌炽的这段评论,认 为元锡的书法与郑馀庆的书法相似, 书法妥帖秀 润,似初唐人书法,而《衢州徐偃王庙碑》则较为疏 隽 。叶昌炽尽管给予元锡书法以较高评价,然而其 观点不过是叶氏据其所见拓本评定 。从元和九年 (814 年)至于清末叶昌炽,时间跨度长达一千年, 并无人从书法角度评价《衢州徐偃王庙碑》。 可见, 从书法艺术成就的高低看,元锡所书并不占优势。

更应引起重视的是,据《韩愈文集汇校笺注》考 证,现今残存的《衢州徐偃王庙碑》实为徐放所书, 元锡所书乃元和十年碑,该碑立在衢州州治所[10]。 不过,在整个宋代 ,仅董逌《广川书跋》及方崧卿 《韩集举正叙录》记载其为徐放所书 。 自洪兴祖以 后,历代文人多误将元和九年所立的《衢州徐偃王 庙碑》的书者定为元锡 。 由此更加表明,古人并不

太关心这方碑刻的书手,书法艺术成就本身对以上 数块碑刻的传播影响甚小 。元锡在元和年间,可能 因书法造诣而享有一定知名度,他还可能与柳公权 有交往,然而衢州地方人士之所以请他书写《衢州 徐偃王庙碑》,更主要的原因可能是他曾担任衢州 刺史,时间则可能在元和三年至元和七年[11]。元锡 在衢州为官,颇有政声,以至于离开衢州,转任福 州刺史时,仍被衢州人请来书写庙碑。

四方徐偃王庙相关碑刻中,从书法成就无法分 出高低,而其立碑的场所又大体相同,那么,如果 排除偶然的因素 ,则决定其流传后世的重要因素 自然应转移到碑文及碑文作者身上来。

二 拐点在宋:韩文兴起与《衢州徐偃王庙》脱

颖而出

围绕徐偃王庙碑的历史记载表明,碑刻面对岁 月侵蚀常有湮没的风险 。这种碑刻湮没的记载古 人已注意到,故在文章中往往锐意记载前代碑刻存 殁状况,以后逐步成为碑文内在规制 。这种文章体 裁的规定内容,为我们研究历史上碑刻流传提供了 极具价值的材料 。就衢州徐偃王庙内的碑刻情况, 韩愈《衢州徐偃王庙碑》记载:

徐子章禹既执于吴, 徐之公族子弟散之徐扬二 州间,即其居立先王庙云。开元初,徐姓二人相属为刺 史 。帅其部之同姓改作庙屋,载事于碑。后九十年,当 元和九年,而徐氏放复为刺史 。放字达夫,前碑所谓 “ 今户部侍郎”,其大父也 。[12]

根据韩愈的记载,开元年间,担任刺史的徐姓 人士已经修建徐偃王庙,并勒碑记其事 。元和九年 (公元 814 年)该碑仍存世 。不过到了宋代,徐氏先 人的这块碑似已消失 。北宋时期,董逌记载徐偃王 碑 , 已是元和九年徐放所书之碑。《广川书跋》记 “ 徐偃王碑”云:“ 昌黎韩愈撰,徐放书 。碑故在集 中,以其文相校不失,盖碑近而传者众,故得不误 ” [13]。北宋时期,韩愈已成为士林学习的典范 。苏轼 云:“独韩文公起布衣 ,谈笑而麾之 ,天下靡然从 公,复归于正,盖三百年于此矣 。文起八代之衰,而 道济天下之溺 ,忠犯人主之怒, 而勇夺三军之帅 。 岂非参天地,关盛衰,浩然而独存者乎!”[14]在欧阳 修、苏轼等人的推动下,韩愈的文章已成为文人学 习的楷模,故而校注韩愈文集的学者日益增多 。从 《广川书跋》所云“ 碑故在集中,以其文相校不失, 盖碑近而传者众,故得不误”来看,《衢州徐偃王庙 碑》也已经成为士人学习的一个范本 。 同时,在北 宋金石学兴起的历史背景下 ,对于文集和碑文的 互相参照利用,也已成为士人的自觉意识 。人们寻

找碑刻,会注意与传世文集对勘 。校勘文集,也会 利用存世的碑刻。

《衢州徐偃王庙碑》在宋代被注意,还与“靖康 之变”后,中原文化中心南移有关 。两宋之际,赵明 诚的《金石录》仅仅记载徐安贞撰《唐徐偃王庙碑》 及《唐徐偃王庙碑阴记》。 可见,这一时期尽管韩愈 碑文名气不小,但从碑刻角度而言,徐安贞所撰两 块碑刻具有更大的知名度 。而《衢州徐偃王庙碑》 能否流传后世还有待时间的检验 。宋室南渡以后, 文化中心南移 , 江浙地区文化资源得以进一步开 发 。同时, 金石学研究在士人群体中仍颇显浓厚 。 故而,等到《宝刻丛编》编写时,韩愈所撰《衢州徐 偃王庙碑》被纳入其中 。与此同时,对韩愈文章的 推崇,《衢州徐偃王庙碑》 出现了重刻本 。方崧卿 《韩集举正叙录》云:

庙在三衢龙游县之灵山 。碑首云:朝议郎守尚书 考功郎中知制诰昌黎韩愈撰,福州刺史元锡书。末云: 元和十年十二 月九日立。《书跋》亦有此碑,乃曰:“昌 黎韩愈撰,徐放书”。是同时已有别刻也。然洪本作“故 制觕朴”,《书跋》乃作“故制朴桷”,又有不同,何邪?今 碑乃庆历中重刻本,亦颇讹舛 。[15]

方崧卿提及庆历年间(1041— 1048 年)《衢州徐 偃王庙碑》被重新勒石刻碑 。那么,庆历年间重刻 《衢州徐偃王庙碑》有何特点?我们试看《宝刻丛编》 卷十三据《复斋碑录》著录:“唐徐偃王庙碑,唐韩愈 撰,元锡正书,元和十年十二月立”。《宝刻丛编》与 《广川书跋》及《韩集举正叙录》的记载有清晰的差 异 。我们将三家著录列表观看,即可清楚知悉。

表 2 诸家著录概况

诸家著录 | 立碑时间 | 书者 |

广川书跋 | 元和九年十二 月 | 徐放 |

韩文辩证 韩集举正叙录 | 元和十年十二 月九日 | 元锡 |

复斋碑录 宝刻重编 | 题为“元和十年十二 月”(实为庆历 年间重刻) | 元锡 |

由表 2 可见,《宝刻丛编》 所引王厚之(1131— 1204 年)《复斋碑录》存在问题,王厚之的记载很可 能是庆历中重刻本。至此,唐宋时期韩愈所撰《衢州 徐偃王庙碑》 的三个不同时段碑刻得以清晰呈现。 宋代的韩文校勘成就非凡,从《广川书跋》记载可见 当时已有人利用石刻校勘纸本 。在洪兴祖《韩文辩 证》、方崧卿《韩集举正叙录》之后,利用石刻校勘韩 愈《衢州徐偃王庙碑》已成为宋代韩文校勘必不可少的学术路径。此后涌现的《五百家注昌黎文集》也 吸纳了这些成果。朱熹《韩文考异》刊行,石刻《衢州 徐偃王庙碑》被称为“石本”,已成为校勘韩愈文集 必不可少的文献 。 由此,石刻《衢州徐偃王庙碑》也 与纸本韩愈文集一道获得了不朽的可能。

三 古文谱系中的《衢州徐偃王庙碑》与 韩文 “ 下渗”地方

由宋到明 ,韩愈文章的经典化历程进一步加 速。《衢州徐偃王庙碑》在南宋时,被真德秀主编的 重要古文选本《文章正宗》收录 。明中期,茅坤将其 纳入《唐宋八大家文钞》中,并云“ 以客形主而立论 奇高,造语怪伟,当是昌黎大文字”[16],评价甚高 。 明末贺复徵又将该文选入《文章辨体汇选》。 清代 姚鼐将该文选入《古文辞类纂》中,曾国藩又将其 钞入《经史百家杂钞》中 。对韩愈此文,清人何焯、 曾国藩、张裕钊的评价如下:

何焯:“偃王本不合祀典,特其子孙为之立庙 。故 借秦之偾国沉宗以相形,而略举小说稗史所载偃王之 事,以见本宜有后,非淫祠可比。其回护处,甚得体。”

曾国藩:“衢州有偃王庙,其事本支离诞谩,文亦 以诙诡出之,其神在若有若无之间。想亦营度既久,而 后得之。”

张裕钊:“此种文无可著思议处,借秦抒论,文字 便生出精采,此作家工 于创意处。”[17]

从评点大家何焯的言说看,此文在文辞上特色 并不鲜明,故而立论多在争祭祀之典上 。曾国藩也 注意到徐偃王事迹支离荒诞,由此反推文章诙诡, 实则是先假定文章经典,再探求经典意义何在 。这 种经典先行的思路,却也只能导致他认为“想亦营 度既久”。 至于古文与书法均擅胜的张裕钊,同样 认为就文章而言,是“无可著思议处”,随后再评其 “ 借秦抒论”致使文章精彩 。通读三人评论,可明显 看出三人均慑于茅坤的评价,先入为主认为韩愈文 章相当经典 。 由此看来 ,韩愈文章在明代茅坤手 中,已经确立了牢固的经典位置 。明清时期的诸多 论说,仅仅是增补说明韩愈此文何以经典,如何学 习等,凡此,只是进一步巩固韩愈《衢州徐偃王庙 碑》的典范价值,使后来的模仿者和学习者有章可 循 。确立经典位置的《衢州徐偃王庙碑》在古文评 点、学习领域可产生“先入为主”的影响,这种影响 机制也一并延伸到碑刻领域。

由宋至清,《衢州徐偃王庙碑》伴随韩愈古文经 典化的完成而成为文章学习的典范 , 士人习知此 文, 涵泳于胸 。而此文也开始逐步发生衍生性影响 。韩愈文章的强大影响力,更渗入衢州其他碑刻 的生产中 。宋人刘宰(1167— 1240 年)《书〈衢州江 氏小山祖墓记〉碑阴》云:始余读韩昌黎《衢州徐偃王庙碑》,叹曰:“徐氏 其盛矣乎! 百年之间而守土者相望,皆能本其祖之所 自出,而修崇庙貌以致其虔,可不谓盛乎! ”

一 日过新句容江大夫 ,见其出 《衢州小山祖墓 记》,乃喟然曰:“衢固又有盛焉者耶! ”江、徐皆衢之 望,余弗敢以轻重论,然庙貌之存,固不若丘垄之如 故 。凡徐氏佩太守章而来者,皆 曰祖庙固不若江氏所 传之适也 。[18]

《衢州徐偃王庙碑》 影响了刘宰对衢州风土和 宗族的认识, 而衢州江姓族人在请刘宰作碑阴记 文时,夸饰江氏庙宇胜过徐偃王庙碑 。在此,又可 见徐偃王庙碑作为徐氏宗族的象征物 ,参与到衢 州地方社会宗族之间的文化竞赛中 。而衢州其他 宗族希图超越徐氏时,就不能不受《衢州徐偃王庙 碑》的影响,故而,《衢州徐偃王庙碑》得以利用碑 文的典范性影响辐射到衢州其他宗族碑刻上 。 由 此,《衢州徐偃王庙碑》既具全国影响,又成为地方 性的标志文本。

不过,韩愈《衢州徐偃王庙碑》在碑刻时代的早 期性和碑文内容的经典性两方面确立绝对独尊的 地位 , 要到元代才真正完成 。元代金华人黄溍 (1277— 1357 年)《徐偃王庙碑后记》一文云:

衢州徐偃王庙,有韩愈氏所为碑文。其别庙在今 兰溪州者,里人徐畸实为之记。畸辨其未尝称王,而建 安袁聘儒记江山之别庙,直谓孔孟之徒,无道偃王事 者。古昔帝王事迹不载于经,而杂出于传记百家之书 固多矣,况偃王事见司马迁《史记》、范晔《后汉书》、张 华《博物志》,本末甚具。至愈之文出,而学者家传人诵 之,偃王仁义之心,遂以暴白于天下后世,由愈之言可 信不诬也。若愈者,非所谓孔孟之徒欤?衢人柴某,家 于兰溪。既与州之士民修其祠事,且摹刻愈碑文,立石 殿庑,而属溍志其岁月于下方。溍窃惟汤武以仁义兴, 偃王以仁义亡。兴亡虽异,其为仁义,未始不出于心之 同 。然是州之人诚能于愈之言信而不疑,则其致力于 神,将弗懈而益虔,祥庆之来下,荫庥之所加,未有止 也 。[19]

根据黄溍的记载可知,到了元代,诸多徐偃王 庙碑中可能仅韩愈所撰《衢州徐偃王庙碑》一文存 世,而徐安贞、于皋谟等人所撰碑文即使尚存人间, 在衢州地方文化系统中,影响力已逐渐式微 。而韩 愈所撰《衢州徐偃王庙碑》遂成为后世衢州徐偃王 庙碑刻系统的共同的源头 。通过黄溍的记载,可知 在元代,徐畸、袁聘儒等人曾在兰溪、江山等地的徐 偃王别庙撰有碑文,这些碑文曾论说徐偃王“未尝称王”,且声称“孔孟之徒,无道偃王事者”,其渊源 可能来自唐代徐安贞等人的论说。黄溍引用韩愈之 文,对其一一进行批驳,演述韩愈称赞徐偃王“ 仁 义”之说。此后,儒家“仁义”化的徐偃王成为衢州徐 偃王庙碑文的主旨思想,由此,韩愈一文不仅在时 间上成为各碑文的源头,在思想言说上,也成为后 世衢州徐偃王系统碑刻的典范 。在文本层面,作为 文章的《衢州徐偃王庙碑》推动韩愈文章进入衢州 地域文脉的中心, 成为文人学习碑记文章的榜样; 在物质层面,作为碑刻的《衢州徐偃王庙碑》促成韩 愈此碑成为浙西地方不容忽视的人文景观,从而成 为后人观瞻游赏的人文对象 。在此,韩愈文章在促 进碑刻地方流传之余, 也一并完成自身的“ 在地 化”,成功“下渗”地方,永久嵌入地方文脉的长河之 中。宋代以后,从京师到地方,从文化中心地带到边 远地区,韩愈文章有着弥漫性的影响,应当说,与其 文章的这种地方性“沉降”有关联。

四 碑的尾声与未尽的书法视角

清代乾嘉以后,金石学全面复兴 。作为浙西标 志性的人文景观,《衢州徐偃王庙碑》 被重新纳入 金石学者的视野。洪颐煊(1765— 1883 年)《平津读 碑记三续》卷下著录此碑:“ 徐偃王庙碑,在衢州 。 碑仅存上截,每行十三字。《宝刻丛编》有此碑,称 唐韩愈撰,元锡书;《东雅堂韩昌黎集注》引石刻称 ‘ 朝议郎守尚书考功郎中知制诰昌黎韩愈撰,福州 刺史元锡书,元和十年十二月九日立’。 今碑前结 衔唯‘ 朝议郎守尚书 ’六字存,以下俱阙。《宝刻丛 编》亦作元和十年十二月立 。今碑末称元和九年十 二月,是后人重摹之讹误”[20]。洪颐煊所记即今衢 州博物馆所存之碑 。不过洪颐煊判断有误,他未能 明了该碑在唐代即有徐放及元锡分别书写的两块 碑 。稍晚于洪颐煊的王言在《金石萃编补略》卷二 有“徐偃遗庙碑记”,题下注:“石长二尺,阔二尺四 寸,正书十八行,行十四字,有额篆书:‘ 徐偃遗庙 碑记 ’六字”[21]。之后全录碑文,碑文末署:“ 时龙飞 皇唐元和九年十二月”。 王言的记载更加详尽,而 王言所见的碑刻题名为“ 徐偃遗庙碑记”,则当时 题名尚清晰,可以辨识 。 由此可以推断,衢州博物 馆所藏碑碑名当为《徐偃遗庙碑记》。 亦即是说,元 和九年徐放所书碑刻为 《徐偃遗庙碑记》,元和十 年元锡所书碑刻或已名为《徐偃王庙碑记》,由于 元锡所书碑在宋以后影响更大 ,且成为韩愈文集 校勘的重要参考文本 。 因此,在韩愈文集中,该文 仍名 《衢州徐偃王庙碑》(碑文题名与纸本篇名有异,在唐人文集中所在多有)。

道光二十三年(1843 年),俞樾途经龙游,作《徐 偃王祠》一诗感慨云:“朝发龙游县,小泊徐王祠 。云 祀徐偃王,旧有昌黎碑”[22]。不过彼时俞樾实际并未 到访徐偃王庙,也未见过原碑。光绪庚辰(1880 年), 俞樾结识曾任衢州太守的靳邦庆,经过靳邦庆的帮 助,才在第二年春天,获得该碑的两张拓片 。俞樾 《韩昌黎〈徐偃王庙碑〉跋》记其事颇详,云:“其一止 半段,乃碑也;其一不知何时重立,字迹完善,碑文 亦全,然非其旧矣 。余因取案头所有《东雅堂韩集》 以校原碑,小有异同。原碑每行止存十三字,间有十 四字者,计其全石,每行是五十六字,以铭辞考之可 见。今每行存十三,当缺四十三字,乃有缺至四十五 字者,亦有止缺四十一字者,参差不齐 。…… 浙西汉 石已不可多得,唐碑已可宝贵 。余于己巳岁同游绍 兴禹寺,得见开成五年《往生碑》,曾嘱精舍诸生作 诗以张之 。昌黎此碑高出彼上岂止什百?余数十年 访求而不得者,今仍得之,不可云非幸矣! …… 其 (洪兴祖)所见石本,不知又是何石,岂宋时别有一 石刻乎? …… 右文,樾自书刻石,立于西湖俞楼之小 蓬莱,足为韩碑考证”[23]。俞樾的记载并未提及碑名 问题,看来,至光绪辛巳(1881 年),该碑碑额题名已 经漶漫不清了。鉴于这块碑为当时浙西地区历史最 为悠久的碑刻之一,俞樾又令人根据拓本重新摹刻 上石,置于西湖居所俞楼的小蓬莱屋旁 。 由此,《衢 州徐偃王庙碑》获得新生,在空间辐射力上也由浙 西地区延伸到浙江首府。

通过梳理《衢州徐偃王庙碑》的传播与韩文经 典化历程可知 ,碑刻流传是多种外部因素共同作 用的结果,其中古代文章的效力也不容忽视 。作为 传统书法艺术的重要载体,碑刻对研究某一时期书 风有重要意义 。然而原碑能否流传后世,并在后世 产生诸多衍生性碑刻,是诸多自然因素、社会因素 和文化因素合力的结果 。除去各种不可抗拒因素 之外,碑刻的时代性及书艺水准的高低常是决定某 碑能否流传后世的主导力量,然而透过韩愈《衢州 徐偃王庙碑》,可知碑文作者与碑文本身的文学影 响,也是碑刻能否流传后世的一大关键因素。

学界已往研究文章的功用,往往从内部艺术规 律加以审视,对文章的外部影响也多从政治、社会、 经济等角度考量。对《衢州徐偃王庙碑》在书法和文 学层面的考察,则令人重新注意文章的力量有助于 书法艺术的传承,同时为书法的物质载体—碑刻 的不断“重写”提供重要动力。伴随着韩愈文章经典 地位的稳固,《衢州徐偃王庙碑》成为标志性的地方人文景观。在此,作为文章的《衢州徐偃王庙碑》,成 为衢州地域性文章效仿的榜样;作为碑刻的《衢州 徐偃王庙碑》, 也成为衢州地方性碑刻的典范 。 由 此,书法与碑刻反向推动韩愈文章的“地方化”,令 韩愈文章渗透到地方社会的肌理之中。韩愈文章不 仅是宏观层面的全国性的文章典范,也深入地方文 脉的细部,成为微观层面的地域文章的示范 。韩愈 古文在宋、元、明、清四朝文坛产生弥漫性影响,与 韩文不断“下渗”有密切联系。而在韩文“下渗”地方 的进程中, 碑刻与书法又起到关键性的中转作用。 在此,韩愈文章经典化历程中的文学与书法、碑刻 的互相渗透与交错影响,形成文学艺术交相辉映的 “ 文艺回环”。 韩愈文章经典化历程中的“ 文艺回 环”,为观测韩愈文章“进入地方”提供了一个有益 的视角。从书法碑刻视角考察古代重要作家作品的 经典化,是一个值得重视的研究新域。

附:《徐偃遗庙碑记》拓片 ,北京大学中文系博士研 究生雷军藏

参考文献:

[1]乔志强 . 中国古代书法理论解读[M].上海:上海人民美 术出版社,2016:12.

[2]衢州市博物馆 .衢州墓志碑刻集录[M].杭州:浙江人民 美术出版社,2016:101.

[3]韩愈 . 韩愈文集汇校笺注[M]. 北京:中华书局,2010: 1867-1868.

[4]陈思. 宝刻丛编(卷十三)[M].清文渊阁四库全书本.

[5]黄灵庚,诸葛慧艳.衢州文献集成:第 53 册[M]. 北京:国 家图书馆出版社,2015:523.

[6]陈思. 宝刻丛编(卷十三)[M].清文渊阁四库全书本.

[7]梁披云. 中国书法大辞典[M].香港:香港书谱出版社;广 州:广东人民出版社,1987:434.

[8]梁披云. 中国书法大辞典[M].香港:香港书谱出版社,广 州:广东人民出版社,1987:485.

[9]叶昌炽.语石·语石异同评[M].北京:中华书局,1994:443. [10]韩愈.韩愈文集汇校笺注[M].北京:中华书局,2010:1868. [11]周本淳.元锡生平考略—驳“李檐字符锡”之误[M]//张沙 舟先生诞辰百年纪念文集.贵阳:贵州大学出版社,1999:326.

[12]韩愈.韩愈文集汇校笺注[M].北京:中华书局,2010:1866. [13]董过.广川书跋[M]. 杭州:浙江人民美术出版社,2016:174. [14]苏拭.苏拭文集编年笺注[M].成都:巴蜀书社,2011:637.

[15]方搭卿.韩集举正汇校[M].南京:凤凰出版社,2007:560.

[16]茅坤.唐宋八大家文钞[M].上海:上海古籍出版社,1993:138.

[17]吴孟复,蒋立甫.古文辞类纂评注[M].合肥:安徽教育出 版社,2004:1318-1319.

[18]曾枣庄.宋代序跋全编[M].济南:齐鲁书社,2015:4835. [19]李修生.全元文[M].南京:江苏古籍出版社,1998:272-273. [20]洪颐痘.平津读碑记三续:卷下[M].清嘉庆二十一年刻本. [21]王言.金石苹编补略(卷二)[M].清光绪八年刻本.

[22]黄灵庚,诸葛慧艳.衢州文献集成:第 53 册[M]. 北京:国 家图书馆出版社,2015:523.

[23]衢州历史文献集成编纂委员会.衢州历史文献集成:第 7 册[M].北京:中华书局,2009:2057-2058.

【责任编校 李冬梅】