第一章绪论

第一节问题的提出

就现存的文献记载而言,“徐偃王”之名首见于战国晚期的《尸子》、据说 他的身体有筋无骨,喜好收集、展出怪异之物。2《荀子?非相》提到徐偃王额头 奇凸,眼睛向上可以看到前额。3不过这些只是关于徐偃王嗜好与相貌的只言片语,首次记录徐偃王具体事迹的是《韩非子?五蠹》:徐偃王因为行仁义而得到汉水以东地区三十六个国家的归附,楚文王视之为隐患,发兵攻灭了徐国。《史记》《淮南子》《说苑》等秦汉文献中也有类似的记载,但是在势力范围、进攻国家、敌军首领、战争结果等细节上并不一致。

比上述记载更为完整的异文见于《博物志》所引用的《徐偃王志》4,其中出现了徐偃王从诞生到成为一方之主再到被楚军击败后逃往彭城武原县5东山的事迹,并且提到该山后来被民众称作徐山。6《后汉书》的记载糅合了《韩非子》《史记》《博物志》中的部分内容,但是省略了从诞生到即位的过程。7《水经注》所引《徐州地理志》的记叙与《博物志》基本相同。8

南北朝以后,文献中的徐偃王传说在徐偃王的逃亡地点上存在较多分歧。《会稽地志》记载徐偃王在翁洲9建城并于此地终老。10《元和郡县图志》沿袭了逃往

1《尸子》成书于战国晚期,但是原文在宋代已经散佚,现在所见各版本《尸子》为明清学者根据唐、宋古籍引用的零散佚文汇编而成。参见汪继培辑.李守奎,李轶译注.尸子译注[M].哈尔滨:黑龙江人民出版社,2003:前言1.

2“徐偃王好怪,没深水而得怪鱼,入深山而得怪兽者,多列于庭。”辑自郭璞注《山海经》卷一。“徐偃王有筋无骨。”辑自郭璞注《山海经》卷十七、裴驷集解《史记?秦本纪》、李贤注《后汉书?东夷列传》等。参见汪继培辑.李守奎,李轶译注.尸子译注[M].哈尔滨:黑龙江人民出版社,2003:102-103.

3“徐偃王之状,目可瞻马。”“马”为“焉”之讹误,“焉”通“颜”,即额头。参见安继民注译.荀子[M].郑州:中州古籍出版社,2006:49.

4“《徐偃王志》一书早佚,著者及其时代均不详,……时代和谯周相去不远。”顾颉刚.徐和淮夷的迀、留一一周公东征史事考证四之五[M]//文史第三十二辑.北京:中华书局,1990:15.

5“武原县,西汉置。治今江苏邳州市西北洳口镇。”郑天挺,吴泽,杨志玖主编.中国历史大辞典[M].上海:上海辞书出版社,2000:1707.

6参见张华撰.范宁校证.博物志校证[M].北京:中华书局,1980:84.

7参见范晔撰.李贤注.后汉书[M]//浙江古籍出版社编.二十五史百衲本第1册.影印本.杭州:浙江古籍出版社,1998:932.

8参见郦道元撰.陈桥驿点校.水经注[M].上海:上海古籍出版社,1990:176.

9“翁洲,又名翁山,即今浙江东部舟山岛。”史为乐主编.中国历史地名大辞典下8画以上[M].北京:中国社会科学出版社,2005:2152.

10参见刘纬毅.汉唐方志辑佚[M].北京:北京图书馆出版社,1997:322-323.《会稽地志》原文已佚,约成书于陈隋之际。“夏侯曾先撰。增先,生平与里籍均不详。其书语涉梁武,又被唐人征引,故夏侯当为陈隋人。”刘纬毅.汉唐方志辑佚[M].北京:北京图书馆出版社,1997:321.1

武原县东山之说。11《衢州徐偃王庙碑》存有两说,一说逃往武原县东山,一说逃往越城之隅。12唐代以后,徐偃王逃往长江以南地区定居的说法在方志中愈发常见,镇江、无锡、常熟、嘉兴、杭州、舟山、宁波、台州、衢州等地的古代方志记载了多处徐山、徐城、徐偃王墓、徐偃王庙等与徐偃王有关的遗迹。

从当代方志、民间文学集成资料、非遗普查资料、田野调查结果来看,邳州市岔河镇、宿迀市泗洪县、舟山市定海区、宁波市鄞州区、台州市路桥区等地在上世纪八十年代至本世纪初仍有口头传播的徐偃王传说,13这些异文在不同程度上和古代文献记载的异文有所差别。本文要解决的问题就是,在数千年的流传过程中,徐偃王传说是如何演变的?将这个问题具体化,徐偃王传说的初始形态应该是怎样的?后世流传的诸篇异文有哪些变化?造成这些变化的原因又是什么?

第二节研究对象及相关概念

本文的研究对象是徐偃王传说,因此需要先对“徐偃王”和“传说”进行概念界定。

有不少研究者考证过徐偃王生活的年代,试图确定历史上的徐偃王生活于西周时期还是春秋时期,是被周穆王、楚文王还是楚庄王所击败。然而上述问题至今没有定论,实际上也很难有定论,因为“徐偃王”并非专指某一位徐国国君,而是对徐夷首领的通称。最早提出类似观点的是顾颉刚:“徐为赢姓”14,“‘偃王’则是羸姓之王的通名”15,“徐偃王不是一个具体的人”16。本文对于“徐偃王”的定义正是以顾颉刚的观点为基础,至于使用“徐夷”而非“徐国”是为了强调该共同体的文化属性。“史前黄河流域文化的主体是东夷、西夏、北狄三大集群。从传说源头上分析……黄帝代表北狄集群,炎帝代表西夏集群,太昊、少昊代表东夷集群。这些名号都起于太阳神崇拜,同时也是各大集群宗神的名号。作为太阳神,它们是各自原始宗教领域的最高神灵;作为宗神,则代表各自部落集团的

11参见李吉甫撰.贺次君点校.元和郡县图志[M].北京:中华书局,1983:232.

12参见韩愈著.马其昶校注.马茂元整理.韩昌黎文集校注[M].上海:上海古籍出版社,2014:460-462.

13其中,舟山市的异文采录于1988年,泗洪县的异文采录于2008年,邳州市的异文采录于21世纪初;宁波市与台州市的异文采录时间不详,分别收录于1999年和2004年出版的书籍,据此推测,二者的采录时间分别不晚于1999年、2004年。

14顾颉刚.徐和淮夷的迁、留一一周公东征史事考证四之五[M]//文史第三十二辑.北京:中华书局,1990:2.该文为顾颉刚先生的遗作,原文刊于1984年《文史》第十二期。

15顾颉刚.徐和淮夷的迁、留一一周公东征史事考证四之五[M]//文史第三十二辑.北京:中华书局,1990:12.

16顾颉刚.徐和淮夷的迁、留一一周公东征史事考证四之五[M]//文史第三十二辑.北京:中华书局,1990:16.2

实体及其首领。”17“从族源上说,徐夷羸姓,本为东夷伯益部的后裔。”18“徐夷”在时间上涵盖了立国前、立国后19与亡国后,在地域上具有一定的流动性,覆盖了祖居地与若干迁居地。使用“徐国”则容易使视野局限于立国后、亡国前的阶段,尤其容易局限于两周时期。

并非所有提及徐偃王的文本(包括书面文本与口头文本)都是徐偃王传说。“民间传说是劳动人民创作的与一定的历史人物、历史事件和地方古迹、自然风物、社会习俗有关的故事。……由于传说往往和历史的、实有的事物相联系,所以包含了某种历史的、实在的因素,具有一定的历史性的特点。”2°按照此定义,《尸子》与《荀子》记载的只言片语就不属于徐偃王传说,因为这些简短的语句仅仅描写了徐偃王怪异的相貌与嗜好,没有涉及任何历史事件、自然风物、人造古迹,加之徐偃王本身并不是特定的历史人物,所以这些记载的虚构性、幻想性远远大于历史性、现实性。此外,受限于方志的体例而被大幅删减、拆分的传说,也不列为本文的研究对象,但是仍会作为论据加以使用。

第三节研究现状与研究意义

一、国内外研究现状

古代学者在考订先秦史料时已经注意到关于徐偃王的文献记载存在不一致

17张富祥.东夷文化通考[M].上海:上海古籍出版社,2008:19.

本文对于少昊、蚩尤、颛琐、伯益等传说中的人物名号,若无特别说明,均视为某一共同体的名称,或该共同体一系列首领所共用的名号。

18张富祥.东夷文化通考[M].上海:上海古籍出版社,2008:460.

“作为一个地域文化共同体式的‘民族’或集群来看待,……东夷集群始终以今黄河下游流域及淮河下游以北地区与山东半岛地区的土著部族(引者注:氏族和部落的合称,下同)为主体,”其形成时间一般“定位于大汶口文化中晚期阶段”。(同上:114-118.)“传说古史上的太昊、少昊时代大略相当于考古学上的大汶口文化中晚期阶段。”(同上:19.)少昊时代之后是“五帝”时代,“大体相当于考古学上的龙山文化时期。”(同上:196.)“伯益部是‘五帝’时代后期原东夷少昊集团后裔的总代表。”(同上:222.)

19文献中关于徐国正式成立的时间主要有三种说法。一、于商代立国。北宋《太平寰宇记?河南道十六?泗州?临淮县》记载:“费昌去夏归商,佐汤伐桀有功……汤更封费子之庶子于淮、泗之间徐地。”(乐史撰.王文楚等点校.太平寰宇记[M].北京:中华书局,2007:316.)二、于夏代立国。元初《文献通考?封建考第五》记载:“徐,羸姓……始封于夏。”(马端临撰.上海师范大学古籍研宄所,华东师范大学古籍研宄所整理.文献通考第7册[M].济南:山东画报出版社,2004:91.)三、于“五帝”时代后期立国。伯益辅佐禹治水有功,其子若木受封,为初代徐君(为便于叙述,此处暂且将伯益、若木、禹、舜具体化为历史人物)。清代徐时栋《徐偃王志》记载:“若木事夏后氏,是始封于徐。”(宁波市人民政府地方志办公室整理.徐时栋集第3册[M].宁波:宁波出版社,2016:1140.)清代《锡山徐氏宗谱》记载:“吾家本赢姓后,伯益公子若木受封于徐,因以为氏。”(徐家保,徐振清撰修.锡山徐氏宗谱[M].南京:凤凰出版社,2011:91.)《四明细岭徐氏宗谱》记载:“伯益佐禹治水有功,遂封其子若木于徐。……若木为国君,子孙以国为姓。”(徐氏宗谱第八届编委会编.四明细岭徐氏宗谱上册[M].宁波:出版者不详,2009:22.)禹治水发生于舜领导中原部落大联盟期间,在传说古史上处于“五帝”时代后期。(参见张富祥.东夷文化通考[M].上海:上海古籍出版社,2008:225.)“由于夏末商初以前历史的文献资料有限,”(同上:453.)目前尚无法判断立国的准确时间,但是在逻辑层面仍然存在立国前后之区分。

2°钟敬文主编.民间文学概论[M].上海:上海文艺出版社,1980:183.3

之处。三国时期,谯周在《古史考》中驳斥了《史记》所载徐偃王进攻、周穆王反击一事,理由是“徐偃王与楚文王同时,去周穆王远矣”

21。唐代张守节的《史记正义》引述了《博物志》《会稽地志》中的部分文段作为补充,但在周徐相战一事上引用并赞同谯周的观点。22

在资料汇编与考据方面做出极大贡献的是清末学者徐时栋,他编纂的《徐偃王志》23系统地梳理了古代文献中有关徐偃王的记载,尤其是浙江各地的徐偃王遗迹。在徐偃王的年代问题上,徐时栋提出了与谯周不同的观点,他依据今本《竹书纪年》断定徐偃王应与周穆王同时,又据北宋《徐氏谱》和《百家谱》将徐偃王列为第三十二代徐君。但另一方面,徐时栋反对《史记》所载徐偃王叛周之说以及《后汉书》所载周穆王命楚伐徐之说,他根据东周时期子随父谥的现象推测另有一位与周穆王同时、谥号文王的楚君,故而判断《韩非子》所载徐偃王败于楚文王之说比较符合史实。至于徐偃王的逃亡路线与墓葬地点,徐时栋认可北宋《徐氏谱》的记载(先北上彭城,再经舟山逃至宁波,最后葬于隐学山),并征引多部文献论证该说的真实性。

现当代涉及徐偃王传说的研究以历史学、考古学领域的研究为主,研究者将徐偃王传说当作正史记载与考古材料的补充,着眼于徐偃王传说提及的具体的时间、地点、人物等信息,考证徐偃王所处的年代、徐夷的活动地域、徐夷的势力兴衰等等。

关于徐偃王所处的年代,总体而言有三种看法。其一是西周说,持此看法的有徐中舒(1998)24、唐兰(1962)25、马承源(1981)26、何光岳(1984)27,其中,唐兰、马承源、何光岳依据青铜器铭文推测徐偃王败于周穆王东征。其二是

21转引自顾颉刚.徐和淮夷的迁、留一一周公东征史事考证四之五[M]//文史第三十二辑.北京:中华书局,1990:14.

22参见潘光旦编.中国民族史料汇编[M].天津:天津古籍出版社,2005:114.

23宁波市人民政府地方志办公室整理.徐时栋集第3册[M].宁波:宁波出版社,2016:1129-1359.该书借用了《博物》所引失传古籍《徐偃王志》的题名,但全书内容其实更接近徐国史,根据历代古籍总结了从立国前到立国后再到亡国的历史事件、徐君系、疆域内的城邑与山川、徐偃王的冢庙。

24徐中舒.蒲姑、徐奄、淮夷、群舒考[J].四川大学学报(哲学社会科学版),1998(03):65-76.该论文原题为蒲姑、徐奄、淮夷、群舒考》,徐中舒于1926年完稿,但一直未发表,1998年四川大学征得徐中舒后人同意后发表该文。

25唐兰.西周铜器断代中的“康宫”问题[J].考古学报,1962(01):15-48.

26马承源.商周青铜器铭文選集一一西周?方国征伐(一)[J].上海博物馆集刊,1981(01):10-49.

27何光岳.徐族的源流与南迁[J].安徽史学,1984(02):16-21+33.4

春秋说,徐旭生(1985)认为徐偃王的在位时间跨越了楚成王、楚穆王、楚庄王三王,最终为楚庄王所击败。28其三是通称说,认为徐偃王这个名号是通称而非专称,所以没有具体可考的年代。持此看法的有顾颉刚(1990)29、董楚平(1988,2006)3°、孔令远(2002)31、张富祥(2008)32。关于徐夷的活动地域,徐中舒(1998)33、徐旭生(1985)34、顾颉刚(1990)35何光岳(1984)36、孔令远(2002)37、张富祥(2008)38等研究者一致认为,西周至春秋时期徐夷主要活动于淮河中下游流域(今皖东北、鲁南、苏北);至于更早之前的活动地域目前尚无定论,何光岳从古今地名入手推测徐夷原居燕山一带,39张富祥结合古文字学研究成果推测徐夷原居山东半岛潍淄流域,40孔令远根据考古发掘成果判断徐夷在新石器时代晚期已在今鲁南苏北地区生活。41此外,徐夷向江南地区的迀徙也是研究者关注的重点。潘光旦(2005)根据古代史料推须!1,徐偃王败于周穆王之后徐夷开始“大批南入越人地带”42。顾颉刚则认为,春秋晚期吴军攻陷徐都后徐夷才有大规模南迁的必要,舟山岛上的徐偃王城是“南迀时的一个据点”43。李家和(1983)44在徐旭生研究的基础上,根据江西、湖北出土的青铜器推断部分徐夷在春秋晚期散居于江南地区。曹锦炎(1987)和

28参见徐旭生.中国古史的传说时代[M].北京:文物出版社,1985:174-186.该书初版于40年代,1961年增订出版,1985年重印。

29顾颉刚.徐和淮夷的迁、留——周公东征史事考证四之五[M]//文史第三十二辑.北京:中华书局,1990:12+16.

30董楚平.吴越文化新探[M].杭州:浙江人民出版社,1988:225.董楚平.绍兴306号墓国属问题研宄一一兼及浙江徐偃王传说[J].绍兴文理学院学报(哲学社会科学),2006(06):34-37.

31孔令远.徐国的考古发现与研宄[D].四川大学,2002.

32张富祥.东夷文化通考[M].上海:上海古籍出版社,2008:598.

33徐中舒.蒲姑、徐奄、淮夷、群舒考[J].四川大学学报(哲学社会科学版),1998(03):65-76.

34徐旭生.中国古史的传说时代[M].北京:文物出版社,1985:166-167.

35顾颉刚.徐和淮夷的迁、留——周公东征史事考证四之五[M]//文史第三十二辑.北京:中华书局,1990:3-10.

36何光岳.徐族的源流与南迁[J].安徽史学,1984(02):16-21+33.

37孔令远.徐国的考古发现与研宄[D].四川大学,2002.

38张富祥.东夷文化通考[M].上海:上海古籍出版社,2008:464-465.

39何光岳.徐族的源流与南迁[J].安徽史学,1984(02):16-21+33.

4°参见张富祥.东夷文化通考[M].上海:上海古籍出版社,2008:460-462.

41参见孔令远.徐国的考古发现与研宄[D].四川大学,2002:98.

42潘光旦编.中国民族史料汇编[M].天津:天津古籍出版社,2005:435.由费孝通为该书所作的序言(“潘光旦先生在60年代系统阅读二十五史等许多古籍,……摘录了有关少数民族的大量史料,并加上了本人的按语。”)可知,该书撰于上世纪六十年代。

43参见顾颉刚.徐和淮夷的迁、留一一周公东征史事考证四之五[M]//文史第三十二辑.北京:中华书局,1990:16.

44李家和,刘诗中.春秋徐器分期和徐人活动地域试探一一从靖安等地出土徐国青铜器谈起[J].江西历史文物,1983(01):46-54.5

董楚平(1988,2006)结合浙江考古发掘成果与古代方志记载的徐偃王传说和遗迹,分别推测了迁徙路线与迁徙主体:曹锦炎认为徐夷先沿海路到达舟山,后分为两路,一路“渡海溯钱塘江而到嘉兴、绍兴、衢州”,一路“循海路到鄞县、台州”45;董楚平认为迁入浙江的很可能是王室或贵族成员。46

关于徐夷的势力兴衰,徐中舒(1998)47、徐旭生(1985)'顾颉刚(1990)49孔令远(2002)5°、张富祥(2008)51等研究者都认为徐夷鼎盛于西周,衰落于春秋;何光岳(1984)52看法稍异,认为徐偃王败于周穆王是由盛转衰的起点。

对于徐偃王传说本身的研究,大致分为两个方向。一是追溯传说中某个形象或情节的起源。顾颉刚(1998)指出徐偃王的卵生与秦、“殷商、夫余之祖先传说”中的情节类似,都是“东夷之族”“以鸟为图腾”53的表现。张乃格(2007)54的分析思路和结论与顾颉刚基本一致,只是在古代文献的引述上更详细,同时列举了泗洪县的生育习俗与方言词语作为鸟图腾崇拜的遗存。孔令远(2009)55从邳州市徐城遗址之一“鹅鸭城”之名入手,结合《博物志》中包裹着徐偃王的卵被丢弃在水边这一情节,进一步推断徐夷以鹅为图腾。王政(1994)56根据衔

卵的犬这一形象得出徐夷文化因受到北狄文化的影响而蕴含犬图腾元素的结论。

另一个研究方向是探讨传说中某些情节的演变。顾颉刚在前述论文的第七节已经谈到了相关问题。他认为,徐偃王的势力范围和对战敌军在各个书面文本中表述不一致,是因为从西周初期到春秋中期徐夷先后与周、楚有过多次战争,其中包括《礼记》和班簋铭文记载的徐驹王西征中原和周穆王命毛伯班东征;然而后世的文献作者只知晓徐夷“是在周、楚两方压迫之下迀徙的,而忘记了这件事

45曹锦炎.春秋初期越为徐地说新证一一从浙江有关徐偃王的遗迹谈起[J].浙江学刊,1987(01):142-143.

46董楚平.吴越文化新探[M].杭州:浙江人民出版社,1988:225.董楚平.绍兴306号墓国属问题研宄一一兼及浙江徐偃王传说[J].绍兴文理学院学报(哲学社会科学),2006(06):34-37.

47徐中舒.蒲姑、徐奄、淮夷、群舒考[J].四川大学学报(哲学社会科学版),1998(03):65-76.

48徐旭生.中国古史的传说时代[M].北京:文物出版社,1985:166-186.

49顾颉刚.徐和淮夷的迁、留——周公东征史事考证四之五[M]//文史第三十二辑.北京:中华书局,1990:8-10+1.

50孔令远.徐国的考古发现与研宄[D].四川大学,2002.

51张富祥.东夷文化通考[M].上海:上海古籍出版社,2008:597-608.

52何光岳.徐族的源流与南迁[J].安徽史学,1984(02):16-21+33.

53顾颉刚.浪口村随笔[M].沈阳:辽宁教育出版社,1998:154-155.

54张乃格.卵生徐偃王传说试解[J].江苏地方志,2007(02):30-34.

55孔令远.徐偃王的传说及相关问题[J].重庆师范大学学报(哲学社会科学版),2009(01):85-88.

56王政.关于淮夷、徐夷文化中审美基因的初步考察[J].考古与文物,1994(04):75-81.6

的确实年代,以至放到楚国的名王文王或庄王身上去,并且说是周穆王派他们这样的”,或者为了调和时间上的矛盾,“只得含糊其词,说伐徐的是受了周王命令的楚。”57顾希佳(2008)在董楚平研宄的基础上,结合古代方志分析了唐以后文献中徐偃王逃亡地与墓葬地转移到浙江的原因:“徐偃王的后代子孙辗转南下,陆续来到浙江省境内,在各地定居,并把他们的始祖传说也带到了这里。”58徐玉龙(2009)59将有关徐偃王的记载分为史传系统(正史与除小说家外的子部文献)与民间系统(子部文献中小说家部分、散文、方志),指出两者对徐偃王的评价存在差异:前者将徐偃王作为反面教材予以批判,后者将其作为正面人物予以赞扬;此外,根据《中国民间故事集成?浙江卷》收录的一则舟山的徐偃王传说以及明代与民国的方志,判断民间剔除了早期古代文献中因仁义战败的情节,增加了发展当地民生的情节。朱继平(2010)6°指出了从战国到北魏的文献中徐偃王传说的若干差异,包括徐偃王是行仁义还是反抗周王朝、是否描写了徐偃王的身世与逃到彭城的情节,并且从夷夏文化交融的角度归纳了差异背后的原因,即强势的中原文化对弱势的徐夷文化的改造与同化。

国外关于徐偃王传说的研究很少。从目前搜集到的文献来看,韩国研究者探讨过新罗脱解王传说与徐偃王传说的相似性。罗京洙(1995)认为脱解王传说是由传播到朝鲜半岛的徐偃王传说演变而来,金仁喜(2015)列举了脱解王传说与徐偃王传说在情节上的相似之处:“卵生、弃卵、发现、保护、身份提高、即位”,并推测迀居长江中下游地区的徐夷进一步渡海至朝鲜半岛生活,徐偃王传说也随之传入当地;同时金仁喜强调这只是一种可能性,因为“现在朝鲜半岛还没有出土和徐国有关的考古文物。”61

二、研究意义

现有研究大多数并非徐偃王传说的专门研究,并且集中在历史学和考古学领

57顾颉刚.徐和淮夷的迁、留一周公东征史事考证四之五[M]//文史第三十二辑.北京:中华书局,1990:12-15.

58顾希佳.浙江民间故事史[M].杭州:杭州出版社,2008:192-195.

59徐玉龙.史传与民间故事中的徐偃王故事研宄[J].东华中国文学研宄,2009(07):49-64.6°朱继平.淮水流域“华夏边缘”特质的消弭与延续一一以相关古史传说为文本分析对象[J].历史地理,2010(00):244-254.

61金仁喜.古代中国长江下游地区和朝鲜半岛南部地区的海上交流一一以考古文物为中心[J].海交史研究,2015(02):81-92.罗京洙的研宄也转引自该文。7

域,民俗学领域的研究相对较少。以西周说和春秋说为基础的研究,其局限性在于将徐偃王视作具体的某一位徐国国君,这种情况下徐偃王传说的诸篇异文就变成了在不同程度上存在讹误的历史记载。通称说在一定程度上打破了这种限制,但总的来说,历史学与考古学领域的研宄仍然侧重于对时间、地点、人物等具体信息的考辩,而且引用的徐偃王传说基本上来自古代文献。

在以徐偃王传说本身为对象的研究中,对起源问题的研究和对演变问题的研究各占一半。有些研究在引用论据、论证观点时存在不少值得商榷的地方。例如,孔令远在引用鹅鸭城的名称由来传说时并未标明该传说的出处,他强调《尔雅》中鹅的古称“舒雁”与“徐偃”同音,62但并未说明是在上古汉语语音体系中相同还是在当地的方言语音体系中相同。朱继平分析的徐偃王传说仅限于战国到北魏的书面文本,并且仅凭几篇文献所记载的名称就断定徐驹王与徐偃王专指历史上真实存在的两位徐国国君,63从而忽略了徐驹王事迹对徐偃王传说的演变所可能产生的影响。朱继平之文的另一个问题是将文本的记录时间默认为形成时间(此问题也见于徐玉龙之文),64夸大了文本记录者在传说传承方面的作用,忽略了民间传说的口头性与集体性。

综合来看,以上研究的局限性主要表现在两个方面。其一是研究材料的片面。首先,研究者关注的徐偃王传说基本是古代的、书面的文本,只有顾颉刚和徐玉龙涉及了当代的、口头的文本。顾颉刚在前述论文中提到,他在皖南、浙西、赣北等地搜集了一些口承传说,但文中没有呈现原始材料及出处,也缺少详细的分析(鉴于该文是遗作,也不排除顾颉刚未能及时增补的可能)。至于徐玉龙分析的那篇舟山市的异文,仍旧出自民间文学集成资料,其本人并未进行相关田野调查。其次,研究者对江苏尤其是位于淮河流域北部(以下简称淮北)的邳州市65

62参见孔令远.徐偃王的传说及相关问题[J].重庆师范大学学报(哲学社会科学版),2009(01):86.

63参见朱继平.淮水流域“华夏边缘”特质的消弭与延续一一以相关古史传说为文本分析对象[J].历史地理,2010(00):244-248.

64参见朱继平.淮水流域“华夏边缘”特质的消弭与延续一一以相关古史传说为文本分析对象[J].历史地理,2010(00):244-248.徐玉龙.史传与民间故事中的徐偃王故事研宄[J].东华中国文学研究,2009(07):55-61.

65由于两宋时期以来黄河长期夺淮入海,淮河干流及支流沂、泗等河的河道古今变化非常复杂(参见吴宗越编.沂沭泗河览胜[M].武汉:长江出版社,2006:9-10)。但不论河道如何变化,邳州市均位于淮河北岸,参见《中国历史地图集》编辑组编.中国历史地图集第一册[M].上海:中华地图学社,1975:10+14+26+32.谭其骧主编.中国历史地图集第6册[M].北京:中国地图出版社,1982:14+54.谭其骧主编.中国历史地图集第7册[M].北京沖国地图出版社,1982:15+47-48.谭其骧主编.中国历史地图集第8册[M].北京:中国地8

的材料----包括作为研究对象的传说以及作为论据的方志和考古材料尚未予以足够的重视。实际上,邳州市、镇江市出土了大量具铭徐国青铜器,邳州市的刘林遗址、梁王城遗址均是“前后连续的新石器时代至商周时期遗址”66,这为徐夷祖居今邳州市一带提供了有力的证据;镇江市、无锡市、常熟市的方志也记载了多处徐偃王墓、庙。相较而言,清末学者徐时栋在《徐偃王志》中旁征博引的古代文献在地域范围上反而是最广的(但对邳州市、镇江市仍着墨甚少)。然而徐时栋的考证仅以文献材料为依据,缺乏考古材料或口述材料的支撑。此外,徐时栋对于文献记载之真伪的判断很大程度上受到其鄞县(今宁波市)徐氏身份的限制。例如,他能够将嘉兴、温岭、衢州等地的徐偃王墓判定为附会之说,却从不质疑鄞县及周边地区徐偃王遗迹的真实性。

其二是研究视角的孤立。不论是起源方面的研究还是演变方面的研究,研究者通常只是单独地分析某个情节或形象的起源或演变,没有关注情节与情节或形象与形象之间的内在关系。这种只着眼于表层和局部的考察,无法全面地揭示徐偃王传说的起源或演变。

本文力图突破上述两方面的局限性,通过多种途径搜集古代到当代、书面与口头的徐偃王传说的异文,并将这些异文一并纳入分析范围之中,按照普罗普指出的从结构到起源再到演变的研究路径,首先运用普罗普形态学理论中划分文本组成成分的方法,归纳出徐偃王传说的结构;然后立足于该结构,结合田野调查结果、方志、徐氏谱牒、前人研宄成果,系统地阐释徐偃王传说的演变。

除了突破现有研宄之局限性的理论意义,本文对于徐偃王传说的演变原因的探究也为认识中国地域文化的交融与发展提供了立体的视角。如前所述,徐夷的祖居地位于淮北地区,西周至春秋时期的主要活动地域是淮河中下游流域。古淮河与古长江、古黄河、古济河并称“四渎”。67古济河由于长期受到古黄河洪水的南侵漫灌,在东晋时期开始淤塞,唐代以后中下游河道断流。68就剩余的“三渎”

图出版社,1987:16-17.江苏省自然资源厅.江苏水系图[DB/OL].(2019-10-21)[2021-02-25].http://zrzy.jiangsu.gov.cn/jsbzdt/dtll/5SX/index.html.

66孔令远.徐国的考古发现与研宄[D].四川大学,2002:39-40.

67《尔雅?释水》载:“江、河、淮、济为四渎。四渎者,发源注海者也。”胡奇光,方环海译注.尔雅译注

[M].上海:上海古籍出版社,2016:385.

68参见吴宗越编.沂沭泗河览胜[M].武汉:长江出版社,2006:7-8.9

而言,淮河流域往北是黄河流域,往南是长江流域,因此徐夷在发展过程中不可避免地会与黄河流域、长江流域的其他群体进行交流甚至融合。这种交融的态势也会影响徐偃王传说的演变,因为徐偃王传说承载着作为文化共同体的徐夷(包括徐夷南迁后发展出的各支徐氏宗族)的历史;反之,透过徐偃王传说的演变轨迹也可发现黄河流域、淮河流域、长江流域不同群体之间的文化交融。

第四节 研究思路及特色

本文的研究特色主要有二:一是广泛的研究材料一一通过文献阅读与田野调

查获得文献材料、口述材料、考古材料,且在地域上涉及了鲁、苏、浙多地;二

是新颖的研究视角一一基于整体结构的立场,从传说的组成成分之间的关系出发

研究徐偃王传说的演变。具体的研究思路分述如下:

一、广泛的研究材料

笔者综合利用线上数据库与线下图书馆藏书,查阅关于徐偃王、徐夷的文献材料(包括古籍,近代、现代、当代方志,报纸,徐氏谱牒,民间文学集成资料等),搜集徐偃王传说的异文,总结徐偃王遗迹的分布地域、徐偃王传说的流传地域,在此基础上选择田野调查地点和访谈对象,联络各地方政府文化部门以获得必要的协助,制定田野调查计划并撰写访谈提纲。

自2019年3月至5月,笔者前往滕州市、郯城县、邳州市、徐州市、泗洪县、镇江市、南京市,在当地图书馆与文化馆(或文化站)进一步查阅地方史志、民间文学集成资料、非遗普查资料,对徐偃王传说异文进行补漏订讹,同时在当地博物馆拍摄文物图像,更为直观地了解东夷与徐夷在山东、江苏的历史文化。

上述调查地点以苏北(邳州市、徐州市、泗洪县)为主,鲁南(滕州市、郯城县)、苏南(镇江市、南京市)为辅,这种选择是出于以下几点考虑:其一,就现存文献记载而言,徐偃王传说的流传地域和徐偃王遗迹的分布地域集中在江苏、浙江。其二,关于浙江徐偃王传说和遗迹的前人研究成果已经比较全面了,但是对江苏的相关材料还挖掘得不够,尤其忽视了邳州市一带。其三,孔令远根据考古材料判推断徐夷在新石器时代晚期已在今鲁南苏北地区生活。

69其四,鲁南苏北地区

69参见孔令远.徐国的考古发现与研宄[D].四川大学,2002:98.10

属于《尚书?虞夏书?禹贡》所记载的泰山以南、淮水以北的古徐州之疆域。70具体到每个调查地点来说,分别有如下理由。滕州市一带在商末曾有徐夷某分支建立的活动中心。71郯城县毗邻邳州市,郯氏与徐氏皆源自羸姓,72徐夷某分支曾迁居郯城县一带。73考虑到南京博物院收藏了江苏省各地出土文物中的精品,笔者在前往邳州市、徐州市、泗洪县、镇江市开展田野调查之前,首先参观了南京博物院,以便对徐夷文化的考古遗存有一个宏观的认识。

邳州市、泗洪县、镇江市是重点调查的地点,因为这三个地点代表了徐夷自淮北地区向江南地区发展过程中的重要节点。如上一节所述,邳州市出土了大量具铭徐国青铜器,邳州市的刘林遗址、梁王城遗址均是“前后连续的新石器时代至商周时期遗址”74,这为徐夷祖居今邳州市一带提供了有力的证据;而且邳州市的“梁王城、鹅鸭城是春秋中、晚期徐国的都城遗址。而紧邻徐国都城的九女墩大墓群,无疑就是徐国的王族墓群。”75另外,因为邳州市在行政区划上属于徐州市下辖的县级市,76笔者也多次前往徐州图书馆和徐州博物馆获取关于邳州市的资料。泗洪县一带有《括地志》等文献记载的徐城。77镇江市丹徒区的北山顶春秋墓出土了一批具铭徐国青铜器,78此外,笔者提前通过电话确认了镇江市润州区的徐王庙正在对外开放。通过与徐王庙的住持和香客进行访谈,笔者了解了?“海、岱及淮惟徐州。徐州之域,东至海,南至淮,北至岱。”艾南英辑.禹贡图注[M].北京:中华书局,1985:40.本文用“淮水”、“沂水”、“泗水”指代古时的河流,以区别于现今的淮河、沂河、泗河,其他河流名称同理。

71“商末征夷方的具体地点,……攸地,……屡见于卜辞,……结合甲骨文与山东各地出土的青铜器铭文,推测攸地在今滕州后黄庄一带。……甲骨文中的‘攸国’(以及古籍中的條氏)可能实即古羸姓的徐方之分支。”张富祥.东夷文化通考[M].上海:上海古籍出版社,2008:455-456.

72“赢姓,共后分封,以国为姓,有徐氏、郯氏……”司马迁.史记[M].西安:太白文艺出版社,2006:34.

73笔者在前期查阅文献时了解到,郯城县北有一座“豹公墩”,当地传言是第五代徐君豹的墓地,清代《西河徐氏谱》记为“五祖都”(参见徐华勤编著.徐姓祖陵文化[M].南昌:江西人民出版社,2014:5-6.)。

但是第五代徐君墓地之说缺乏考古材料的支撑。笔者在郯城县实地考察后发现,“豹公墩”一带没有任何大型墓葬遗迹,只有一座尚未建成的祠庙、一座刻有“豹公墓”的石碑(落款为江苏盐城徐氏)和几座刻有“某公世系列祖列宗之位”的石碑,碑文落款时间均为2018年。鉴于确有徐氏谱牒记载“五祖都”,故笔者推测应有徐夷某分支迁居郯城县一带,其后人自称为豹公的后代。后来笔者去邳州市调查,地方学者王如坤老师也表达了类似看法,参见附录二访谈记录(四)。

74孔令远.徐国的考古发现与研宄[D].四川大学,2002:39-40.

75孔令远.徐国的考古发现与研宄[D].四川大学,2002:31.

76江苏省自然资源厅.江苏省标准地图?政区版[DB/OL].(2020-05-22)[2021-02-25].http://zrzy.jiangsu.gov.cn/jsbzdt/dtll/map_js/index,html.

77“大徐城在泗州徐城县北三十里,古徐国也。”(李泰等著.贺次君辑校.括地志辑校[M].北京:中华书局,1980:131.)“徐城县,中。东至州五十里。本徐子国也。”(李吉甫撰.贺次君点校.元和郡县图志

[M].北京:中华书局,1983:231.)泗州徐城县位于今泗洪县,参见谭其骧主编.中国历史地图集第5册[M].北京:中国地图出版社,1982:44-45.

78参见商志S,唐钰明.江苏丹徒背山顶春秋墓出土钟鼎铭文释证[J].文物,1989(04):51-56+99.11

徐王庙的建造历史与传说、徐偃王信仰的地方影响力以及庙会的时间、仪式、人气。

邳州市岔河镇良壁村的地方学者王如坤老师是笔者重点访谈的对象。王老师生长于邳州蓝印花布印染世家,对于邳州市的手工技艺、方言、习俗、历史、神话、传说、故事都有较为深入的研宄,可谓是当地民间文化的集大成者。从上世纪七十年代起,尚在岔河镇中学任教的王老师就一直利用业余时间进行地方文化资源的发掘、整理、保护、宣传工作,退休后更是全身心地投入其中,且肩负多种社会职务:“江苏省非物质文化遗产保护项目‘邳州蓝印花布印染技艺’的省级代表性传承人,中国民间文艺家协会会员,中国工艺美术学会会员,中国艺术家交流协会名誉会长,江苏省收藏家协会会员,邳州市第十一届、第十三届政协委员。”79王老师耗时三十余年在邳州市以及鲁南苏北地区进行田野调查,80°在此基础上完成了《邳州蓝印花布》《邳州民俗》《邳州方言》《黄石公授张良兵书处一一下邳圮桥考》等著作,81以及《江苏省非物质文化遗产普查●邳州市资料汇编》的主要编写工作。82此外,王老师在田野调查的过程中保护、收藏了大量散落在民间的有民俗价值和历史价值的古旧器物,并以个人住宅为依托建立了农耕文化博物馆。王老师也一直致力于邳州徐夷文化的调研与宣传工作。他曾经作为向导参与了云坛山古墓遗址、十二进院落古城遗址、梁王城遗址等多处徐国遗址的考古发掘工作,并与多位考古队队长有密切的学术交流;又曾多次参加鲁、苏及全国范围内的徐氏、徐国文化研讨会,还在政协提案中建议邳州博物馆专门设立一个展厅,用来展览当地出土的与徐夷相关的文物。笔者在邳州市调查期间,王老师提供了由他采录的邳州徐偃王传说异文,带领笔者参观了他的农耕文化博物馆并详细介绍了自新石器时代到春秋战国时期的藏品,又带笔者实地考察了云坛山古墓遗址、十二进院落古城遗址、梁王城遗址等地,加深了笔者对邳州徐夷

79王如坤著.邳州民俗[M].北京沖央文献出版社,2014:封二

80“他30多年如一日,利用所有的节假日时间走遍了苏北、鲁南大地,走遍了邳州各个乡镇,采访村

民,采集实物和资料。”邳文化网.历史文化的守护者王如坤[EB/OL].(2019-07-06)[2021-02-

25].http://www.pzwhjy.com/archives/5275.

81参见王如坤著.邳州民俗[M].北京沖央文献出版社,2014:封二为《邱州民俗》作序的有国家文物局原

副局长阎振堂、南京大学历史学系教授及中国民俗学会常务理事徐艺乙、徐州市民俗学会副会长李世明。

该书还获得了“全国科普优秀作品奖”,参见邳州市委宣传部.王如坤先进事迹材料[£3/0幻.(2016-04-

28)[2021-02-25].http://huodong.cnxz.com.cn/pzwm/2016zmpzr/2016/201604288897.shtml.

82参见王如坤著.邳州民俗[M].北京沖央文献出版社,2014:封二12

文化的认识。

完成田野调查后,笔者整理了以音频、图像、视频为载体的口述材料和考古材料,根据调查所得的新发现,参照“籍合网历代进士登科数据库”中的信息补充徐氏宗族在唐以后的仕宦情况、地方影响力等方面的材料。然后,将所有材料按照地域分类汇总,为接下来的文本分析做准备。

二、新颖的研究视角

为了突破前人研究的孤立视角,本文采用了普罗普的从结构到起源再到演变的研究路径。普罗普认为,对于某个对象的研究可以分为三个方面进行:“结构方面”,“起源方面”,“所经历的变化和过程方面”。83并且他强调,这三个方面的研究应该是循序渐进的,结构研宄是起源研究的前提,S4起源研究是演变研究的前提。S5因此,在探讨徐偃王传说如何演变这个问题之前,首先需要进行的工作是厘清徐偃王传说的结构,“按照组成成分和各个成分之间、各个成分与整体的关系”86对徐偃王传说进行“初步的系统描述”87,这就需要借助普罗普形态学理

论中的“功能”概念。

按照普罗普的定义,“功能指的是从其对于行动过程意义角度定义的角色行为。……功能充当了故事的稳定不变的要素,它们不依赖于由谁来完成以及怎样完成。它们构成了故事的基本组成成分。……功能项的排列顺序永远是同一的。……不是所有故事都具有所有的功能项。……缺少几个功能项不会改变其余功能项的顺序。”ss“所有功能项的总和就构成了一个系统,一个结构组合。”S9

83参见普罗普著.贾放译.故事形态学[M].北京:中华书局,2006:3.

84“无论什么现象,只有对其进行描述之后才可以去谈论它的起源,……未对描述问题做一番专门的阐述

便去谈起源学问题,是徒劳无益的。显然,在阐述故事是从何而来这个问题之前,必须先回答它是什么这

个问题。”普罗普著.贾放译.故事形态学[M].北京:中华书局,2006:3.

85“我们的目的(引者注:指《神奇故事的历史根源》一书的研究目的)在于阐明神奇故事在历史现实中

的根源。但是现象的起源学研宄还不是这一现象的历史研宄。……起源学研宄是朝着这个方向迈出的第一

步。”普罗普著.贾放译.神奇故事的历史根源.北京:中华书局,2006:2.

此外,普罗普在《神奇故事的结构研宄与历史研宄》一文(收录于《故事形态学》中译本)中特别指出,

《神奇故事的历史根源》是以之前出版的《故事形态学》为基础展开研宄的:“《形态学》和《历史根源》

就好像是一部大型著作的两个部分或两卷。第二卷直接出自第一卷,第一卷是第二卷的前提。”普罗普著.

贾放译.故事形态学[M].北京:中华书局,2006:184.

86普罗普著.贾放译.故事形态学[M].北京:中华书局,2006:16.

87普罗普著.贾放译.故事形态学[M].北京:中华书局,2006:3.

88普罗普著.贾放译.故事形态学[M].北京:中华书局,2006:18-19.

89普罗普著.贾放译.故事形态学[M].北京:中华书局,2006:153.13

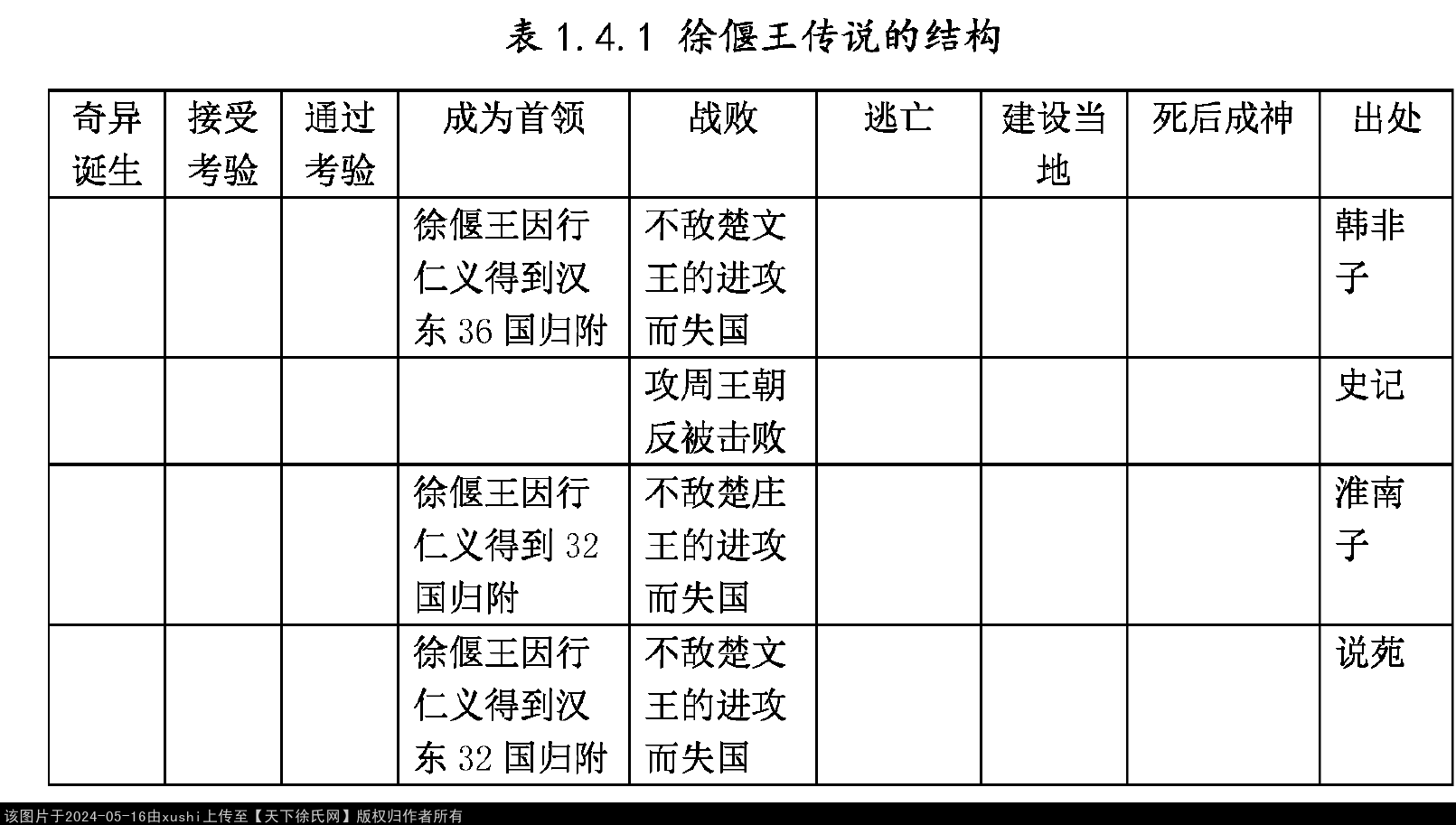

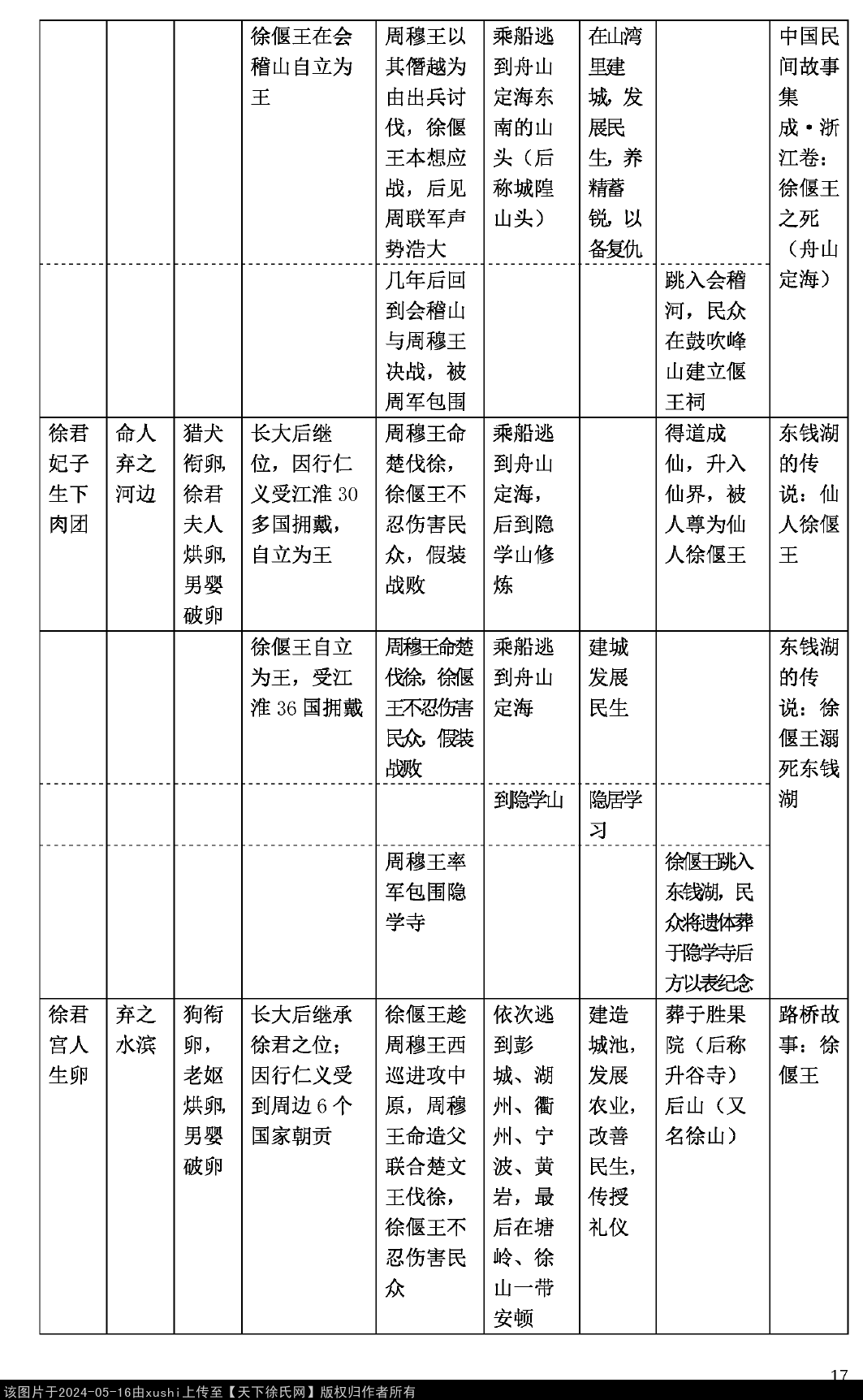

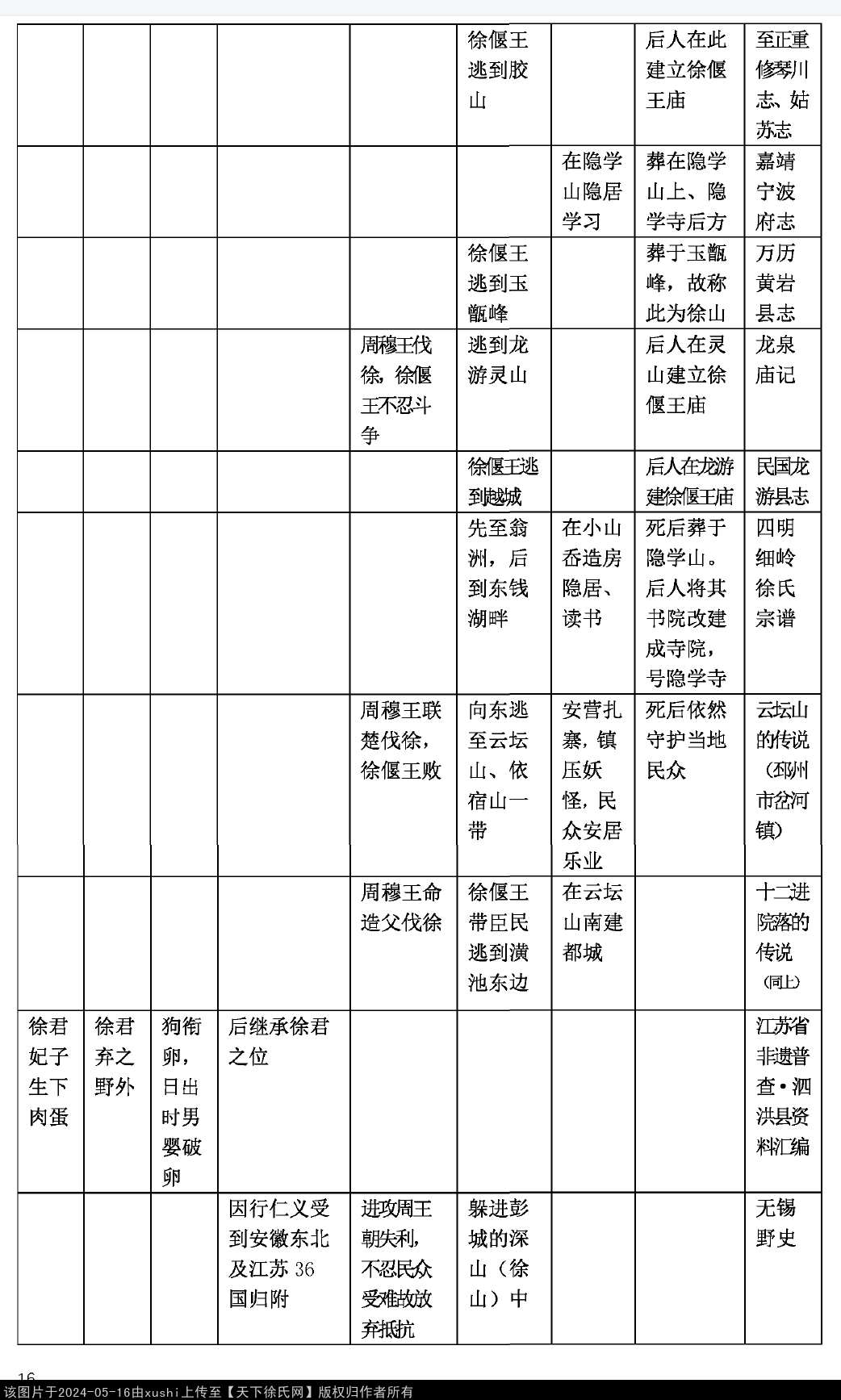

以上述理论为依据,笔者将收集到的二十七篇徐偃王传说异文9°进行了如下处理。首先,在每篇异文中找出所有表述行为的语句,再将其中对于主角徐偃王的整体行动过程来说没有意义的部分剔除;然后,对于筛选出的语句,从其对于徐偃王的整体行动过程的意义角度,用简短的动词或动词性短语加以概括,作为某项功能的名称。原本笔者想直接套用普罗普在《故事形态学》中列举的三十一项功能的名称,但在尝试数次之后发现,普罗普从俄罗斯神奇故事中提取的三十一项功能以及对各项功能的命名,并不适用于我国的徐偃王传说。于是笔者放弃了生搬硬套的想法,而是从徐偃王传说的实际文本出发提取功能;在给各项功能命名时,注意其名称能使具有相同意义的不同行为并入同一项功能中。经过约十次的修改,笔者最终设计出一张表格(表1.4.1),表格最右侧的纵列显示了异文出处(按古籍成书的时间顺序排列),第一横排(除最后一个单元格外)从左往右依次显示了徐偃王传说的八项功能:“奇异诞生”,“接受考验”,“通过考验”,“成为首领”,“战败”,“逃亡”,“建设当地”,“死后成神”。这八项功能按照固定的顺序排列,构成一个系统性组合,即徐偃王传说的结构。虽然有些异文在文本叙述层面缺少或重复个别功能,但是不会影响已有功能的排列顺序;在徐偃王传说的演变过程中,其结构在整体上是稳定的。

提取功能、厘清结构只是第一步。第二步需要解决徐偃王传说的起源问题。

普罗普认为,故事的各项组成成分一一包括功能以及聚焦于功能周围的其他组成成分(如行为由谁完成、怎样完成、为何完成、于何时完成、于何地完成,以下简称其他成分)一一是由“人类社会发展早期阶段中人民生活及由此而来的思维形式所孕生的”,这些成分“历史地符合规律地显现”于故事中。91作为传说中的徐夷祖先及英雄,徐偃王的人生是徐夷历史之缩影。第二步工作就是分析徐偃王传说中的各项功能及相关的其他成分源于徐夷历史中的哪些现象,并且这些现象在何种程度上确实决定并促使了徐偃王传说的产生。进而发现,徐偃王传说的各项功能的产生依次以徐夷发展过程中的各个阶段为根源,因此八项功能的排列顺序或者说徐偃王传说的结构是以徐夷的历史进程为现实基础的,这也是徐偃王传说的结构在整体上保持稳定的本质原因。

最后一步,深入到徐偃王传说的演变问题。作为徐偃王传说的基本组成成分,八项功能的排列顺序具有稳定性,但是在文本叙述层面,同一项功能的实现方法具有变异性:某项功能由于行为强度的不同而呈现出不同的表现形式,与该功能相关的其他成分更是常有不同的表现形式,92甚至可以有不同的排列顺序(不过其他成分的序列并不会影响作为基本成分的功能的序列93)。普罗普将一个成分的所有表现形式分为两种,“基本形式就是那些与故事的产生相关的形式”94,其他则为派生形式。普罗普所说的基本形式实际上是指原生形式,首先,定义本身就是从时间角度表述的;其次,普罗普指出区分某成分的“基本形式与派生形式的最为重要的确切标准”有四条,在概述这四条标准时,普罗普均从产生时间先后的角度对基本形式与派生形式进行了区分(中译本对这四条标准的翻译皆使用了“先于”一词),在详细论述每一条标准时,也大量使用“……古老于……”、“……

比……古老”、“……比……出现得晚”等短语。95本文为了更明确地阐述徐偃王

91普罗普著.贾放译.故事形态学[M].北京:中华书局,2006:184.

92“功能的实现方法可以变化,它是可变的要素。”“那些聚焦在功能项周围的成分……是可变要素。”普

罗普著.贾放译.故事形态学[M].北京:中华书局,2006:17+83.

93“诸功能项保持着……确定的序列。其余成分的序列允许有若干变动,不过,它们不会改变总体格

局。”普罗普著.贾放译.故事形态学[M].北京:中华书局,2006:114.

94普罗普著.贾放译.故事形态学[M].北京:中华书局,2006:155.

95参见普罗普著.贾放译.故事形态学[M].北京:中华书局,2006:161-162.18

传说的演变,直接使用“原生形式”指称普罗普的“基本形式”,并借用普罗普的定义来界定原生形式与派生形式,即在所有表现形式中,与传说的产生相关的那些形式是原生的,其他则是派生的。

为了便于阐述徐堰王传说稳定性中的变异性,本文按照诸项功能在结构中的排列顺序(也是传说本身的讲述顺序,后文的分析将表明这同时还是传说演变过程中各项功能的产生时间的顺序),结合历史学、考古学、人类学、民俗学的研究成果,依次考察每项功能及相关的其他成分得以产生的社会历史根源,据此辨别、推导该功能及相关的其他成分在文本叙述层面的原生形式与派生形式,并分析派生形式产生的原因,从而勾勒出徐堰王传说的演变轨迹。