徐偃王传说的演变研究 第三章 由霸主变仁君的英雄传说

第一节成为首领:变动的势力范围与累加的缘由

第四项功能“成为首领”在各篇异文中有如下表述:

“为徐嗣君。”183

“这个男婴就是后来的徐国国君。”184

“自封为徐偃王。”185

“割地而朝者三十有六国。”186

“陆地而朝者三十有六国。”187

“四方诸侯之争辩者,无所质正,咸宾祭于徐:贽玉帛死生之物于徐之庭

者,三十六国。”188

“诸侯朝于徐者三十六国,相与尊奉为王。”189

“三十六个诸侯国都听从他的号令,跟从他。”190

“陆地之朝者三十二国。”191

“三十二国尽服矣。”192

“归之者四十余国。”193

“诸侯共尊偃王。”194

“袭君徐国,……诸侯皆伏从,伏从者三十六国。”195

“袭君徐国。……诸侯服从者三十六国。”196

183干宝,陶潜撰.搜神记搜神后记[M].上海:上海古籍出版社,2012:114.

184赵勇主编.江苏省非物质文化遗产普查?泗洪县资料汇编[M].宿迁:泗洪县广播电视文化局,2009:104.

185中国民间文学集成全国编辑委员会,《中国民间文学集成?浙江卷》编辑委员会.中国民间故事集成?浙江卷[M].北京:中国ISBN中心,1997:306.

186赵沛注说.韩非子[M].开封:河南大学出版社,2008:451.

187范晔撰.李贤注.后汉书[M]//浙江古籍出版社编.二十五史百衲本第1册.影印本.杭州:浙江古籍出版社,1998:932.

188韩愈著.马其昶校注.马茂元整理.韩昌黎文集校注[M].上海:上海古籍出版社,2014:460.

189北宋《徐氏谱》,转引自宁波市人民政府地方志办公室整理.徐时栋集第3册[M].宁波:宁波出版社,2016:1151.

19°麻承照编.东钱湖的传说[M].北京:中国文联出版社,1999:66.

191刘安等撰.何宁注释.淮南子集释[M].北京:中华书局,1998:1295.

192刘向撰.卢元骏注译.说苑今注今译[M].台北:台湾商务印书馆,1977:495.

193李吉甫撰.贺次君点校.元和郡县图志[M].北京:中华书局,1983:231.

194刘炜毅.汉唐方志辑佚[M].北京:北京图书馆出版社,1997:322.

195张华撰.范宁校证.博物志校证[M].北京:中华书局,1980:84.

196郦道元撰.陈桥驿点校.水经注[M].上海:上海古籍出版社,1990:176.

“徐偃王继承徐国国君之位。……36个小国都受它控制。”197

“徐偃即位以后,……有三四十个诸侯国……纷纷表示愿意接受徐偃的领导。‘’198

“继承了徐国的国君,……有六个诸侯臣服他,向他朝贡送礼。”199

从第四项功能“成为首领”起,各篇异文的叙述出现了明显的差别。该功能在异文中有三个表现形式:一是成为徐国的国君,二是成为多个国家的盟

主,三是先成为国君再成为盟主。

表面上看,成为多国盟主的行为是成为一国之君的行为的强化,因此第二个表现形式由第一个形式演变而来,第三个表现形式则是前两个表现形式的合

二为一。但实际上,“成为首领”这一功能的历史根源是徐夷对外扩张阶段中的、对同盟国家的控制力较为稳定的几个子阶段(并且这几个子阶段并不连

续),不论是成为一国之君,还是成为多国盟主,均与这些子阶段相关。

大约于“五帝”时代末至夏代初,徐夷在今邳州市一带建立了相对独立的地域文化共同体。郑州市的十二进院落古城遗址、云坛山古墓遗址、梁王城遗址、刘林遗址、大墩子遗址皆有龙山文化时期(相当于“五帝”时代)的遗存。200王老师根据古城与云坛山的相对位置、云坛山山顶祭坛、云坛山古墓的规模,推测十二进院落古城是最初的徐国都城(即最初的徐城),云坛山古墓是传说中的初代徐君若木之墓。十二进院落古城是否为最初的徐国都城还有待进一步考证,不过至少说明出现了“以早期城为重要标志的初始性地方‘国

197张永初主编.无锡野史[M].北京:中国社会出版社,2000:1.

198麻承照编.东钱湖的传说[M].北京:中国文联出版社,1999:65.

199台州市路桥区文化体育局编.路桥故事[M].北京:人民日报出版社,2004:17.

200“梁王城遗址……自下而上依次为大汶口文化、龙山文化、……等时期的文化堆积。”(南京博物院,徐州博物馆,邳州博物馆.邳州梁王城遗址2006 ̄2007年考古发掘收获[J].东南文化,2008(02):28.)“出有

大量龙山文化遗物的邳州大墩子、刘林新石器时代文化遗址就在武原城(即梁王城)和鹅鸭城遗址附近。”(孔令远.徐国的考古发现与研宄[D].四川大学,2002:99.)关于十二进院落古城遗址和云坛山古墓遗址的讨论参见附录二访谈记录(四)。

201王老师认为,被当地人俗称为云台寺的云坛山山顶的土丘(古墓外部),原名云坛畤。“《汉书?郊祀志》云,祭祀神灵有固定地点,这就是‘畤颜师古说:‘名其祭处曰畤也。’在其上燃柴燎,将贡品投入火中,以火焰青烟来使神灵得知并享用。境内岔河镇至今还保存有周代徐偃王祭祀天的神坛,是建在云坛山顶上的高高的土台子,周边用大石块垒砌,上圆下方,中填五色土。历经三千年的风吹雨打人为的破坏,坛仍高二十余米,东西南北二十七米,山由此而命名为云坛山。‘云’通‘神’意,‘坛’为祀坛、高台子,‘畤’是祭祀天神的地方。”王如坤著.邳州民俗[M].北京沖央文献出版社,2014:495.其余参见附录二访谈记录(四)。

家’形式”202,即古代文献所习称的徐方或徐国的雏形。这个雏形历经夏代、商代,逐渐发展为成熟的徐国。其间,徐夷主支的活动中心仍在祖居地(今邳州市一带,后文不再赘述),2°3徐夷分支则在商代晚期向祖居地的西北方向发展,在今滕州市一带建立新的活动中心。204

西周早期,徐夷的武装力量频繁活动于鲁国以东、以南地区,对周王朝及鲁国的统治构成了严重威胁;徐夷向祖居地以北偏东方向扩张徐国疆域,在今临沂市兰山区一带建立新的活动中心。2°5西周中期,在徐驹王(名为驹的徐偃王)领导下,徐夷势力及徐国国力发展到顶峰。徐驹王向西北方向进军,越过河水(古黄河),向周穆王宣战;周穆王派毛伯班等人率军予以反击,耗时三年平定叛乱。2°6这批战败的徐夷转而“南迁江、汉流域”2°7发展,整合了汉水以东地区的“江、黄、郧等”“羸姓之国”2°s,成为此地区的盟主。到周夷王时,楚君熊渠将楚国势力由汉水以西扩展至汉水以东,209加之西周晚期周宣王东征伐

202“考古学界通常称之为‘古国或者从传统文献史学的角度,也可称之为‘部落王国\不过联系到‘五帝’时代中原部落大联盟的存在,这一时代许多城邦形式的社会组织单元,事实上已经可以称之为传统文献所习称的‘方国’了,只不过与夏、商、周三代的方国相比,这些方国还不够成熟。”张富样.东夷文化通考[M].上海:上海古籍出版社,2008:290.

203邳州市梁王城遗址有岳石文化遗存和商代遗存(参见南京博物院,徐州博物馆,邳州博物馆.邳州梁王城遗址2006 ̄2007年考古发掘收获[J].东南文化,2008(02):28.孔令远.徐国的考古发现与研究[D].四川大

学,2002:99.),“岳石文化的年代,……大略与夏代相当。”(张富祥.东夷文化通考[M].上海:上海古籍出版社,2008:290.)岳石文化遗存还分布于邳州市刘林遗址(参见孔令远.徐国的考古发现与研宄[D].四川大学,2002:39.)、大墩子遗址(参见附录二访谈记录(四)关于蘑菇形白陶器盖的讨论)以及与邳州市相邻的徐州市铜山区高皇庙遗址(参见周勋初主编.中国地域文化通览?江苏卷[M].北京:中华书局,2013:48.)。商代遗存还分布于徐州市铜山区丘湾遗址,“丘湾遗址在梁王城西边仅三、四十公里,与梁王城商代遗址有较多相似之处。”(参见孔令远.徐国的考古发现与研宄[D].四川大学,2002:99.)

204“商末征夷方的具体地点,……攸地,……屡见于卜辞,……结合甲骨文与山东各地出土的青铜器铭文,推测攸地在今滕州后黄庄一带。……甲骨文中的‘攸国’(以及古籍中的條氏)可能实即古羸姓的徐方之分支。”张富祥.东夷文化通考[M].上海:上海古籍出版社,2008:455-456.

205“从《诗?閟宫》看,……鲁人……经过烏、峄二山可到徐国。依《清一统志》,凫山在邹县西南五十里,接鱼台县界;峄山在今邹县东南二十里。……徐国偏南,在今兰山。”顾颉刚.徐和淮夷的迁、留一一周公东征史事考证四之五[M]//文史第三十二辑.北京:中华书局,1990:3.

206“‘先君驹王西讨济于河’的一件事件,知道徐人在西周时,国力发展到最高峰的是驹王,他曾有济河西讨的行动(‘驹王’是真名,‘偃王’则是赢姓之王的通名)。西讨的对象是谁?当然是周王室。因此,周穆王在这强敌压境的时候,只得命令毛伯班等率师和他大战一场。”(顾颉刚.徐和淮夷的迀、留一一周公东征史事考证四之五[M]//文史第三十二辑.北京:中华书局,1990:12.)“周穆王之世,他的东征的主要目标是徐,……用了三年功夫”(同上:11.)

207顾颉刚.徐和淮夷的迀、留一一周公东征史事考证四之五[M]//文史第三十二辑.北京:中华书局,1990:14.

208“汉东的赢姓之国也还有江、黄、郧等,徐既在南迁后还保存相当的实力,当然有资格做他们的宗主国的。”顾颉刚.徐和淮夷的迁、留一一周公东征史事考证四之五[M]//文史第三十二辑.北京:中华书局,1990:15.

209楚国原位于汉水以西(参见《中国历史地图集》编辑组编.中国历史地图集第一册[M].上海沖华地图学社,1975:13-14.)。“周夷王时代,熊渠才沿长江东下,顺着长江‘皆在江上楚蛮之地’,建立了好几个小国。”(徐旭生.中国古史的传说时代[M].北京:文物出版社,1985:174.)

徐,汉东地区的徐夷迫于楚、周双方压力,东迀至淮南江北地区,210并在今泗洪县一带建立新的活动中心,即《括地志》所载“大徐城”211。之后收服了“舒、寥、六、桐”等“羸姓之国”212,又成为这一片地区的盟主。春秋早期,徐夷尚能维持对淮南江北诸国的控制力。随着楚国势力的东进北上,原奉徐国为盟主的多国陆续被楚吞并,直到楚庄王攻灭舒蓼,213徐夷彻底失去了对外扩张的机会和能力,于是退出淮南江北地区,返回淮北地区的祖居地发展(详见下一节)。

从商代晚期到春秋早期,徐夷势力虽然时盛时衰,但总体处于对外扩张的状态。在此期间,一批徐夷依旧在祖居地活动,一批徐夷致力于扩张势力范围,起初西征中原,失利后转而向汉东、淮南地区发展,建立新的活动中心,与周边国家结盟。这两批徐夷是同时存在的。而且,从邳州市梁王城遗址和泗洪县张墩遗址各自的规模、年代及文化堆积的连续性程度来看,214当时的徐国

210“《诗经?大雅?常武》……这是周宣王任命南仲、皇父、程伯休父等将帅出兵大伐徐国的诗。……这次战役,周人获得大胜,……徐国一方面受楚王的压迫,一方面又受周宣王的压迫,腹背受敌,只得又东迁以避其锋。”(顾颉刚.徐和淮夷的迁、留一一周公东征史事考证四之五[M]//文史第三十二辑.北京:中华书局,1990:6-7+14.)这批徐夷东迁后当在淮南、江北地区,因为之后收服的六、寥、群舒(含舒鸠、舒寥等)、桐均位于淮水以南、江水以北。(参见《中国历史地图集》编辑组编.中国历史地图集第一册[M].上海:中华地图学社,1975:13-14.)

211“大徐城在泗州徐城县北三十里,古徐国也。”(李泰等著.贺次君辑校.括地志辑校[M].北京:中华书局,1980:131.)“即今江苏泗洪县和安徽泗县一带。”(孔令远.徐国的考古发现与研宄[D].四川大学,2002:36.)这一带虽然现今地处淮河北岸,但原本地处淮水南岸。由于“12世纪黄河南侵夺淮入海,黄淮汇合处淤塞,使黄河干支流来水蓄积其中”,形成洪泽湖,淮水下游河道则南移,使泗洪县变为淮河北岸、洪泽湖西北岸。(参见张妙弟主编.中国国家地理百科全书4上海、江苏、浙江、福建[M].北京:北京联合出版公司,2016:62.)

212“其实江、淮流域的赢姓之国有舒、寥、六、桐,……徐既在南迁后还保存相当的实力,当然有资格做他们的宗主国的。”顾颉刚.徐和淮夷的迁、留一一周公东征史事考证四之五[M]//文史第三十二辑.北京:中华书局,1990:15.

213楚成王、楚穆王、楚庄王在位期间楚吞并了弦、江、黄、英、六、寥、群舒等。“僖公……五年……楚人灭弦。……十二年……楚人灭黄。……楚败徐于娄林在十五年,英氏盖为楚与国,亦或与于娄林之役。……文公……四年……楚人灭江。……五年……楚人灭六。……楚公子燮灭寥。……文公……十二年……执舒子平及宗子,遂围巢。……宣公……八年……楚人灭舒寥。”(参见杨伯峻编.春秋左传注[M].北京:中华书局,1990:301-694.)鲁僖公五年至鲁宣公八年相当于楚成王十七年至楚庄王十三年。参见万国鼎编.万斯年,陈梦家补订.中国历史纪年表[M].北京:中华书局,2018:70-72.

214“梁王城遗址规模巨大,城高池深,堆积深厚,自下而上依次为大汶口文化、龙山文化、岳石文化、商代晚期、西周、春秋战国、六朝等时期的文化堆积。”仅就第二次发掘而言,商代晚期到西周晚期的各类墓葬有33座,春秋战国时期的城址面积有100多万平方米,夯土台基的面积有360平方米,大型石础建筑的面积有120平方米。“如此大规模的建筑其修筑时要耗费大量的人力、财力、物力,非一般平民所能拥有的。”“出土了陶器、瓷器、石器、青铜器、玉器、骨器及琉璃器、铁盔甲、兵器、铁工具农具等共600余件。”(参见南京博物院,徐州博物馆,邳州博物馆.邳州梁王城遗址2006 ̄2007年考古发掘收获[J].东南文化,2008(02):24-28.)此外,刘林遗址也“是一处内容丰富的新石器至商周时代文化遗址。”(孔令远.徐国的考古发现与研宄[D].四川大学,2002:39.)相比之下,泗洪县张墩遗址仅有商、西周时期遗存,遗址为墩台型,占地面积1万多平方米,墩顶高约1.5米,文化层厚约2米,出土器物以陶器为主,未见大型青铜器(参见附录三《宿迀市大运河文化资源调查表(物质类)?泗洪县陈圩乡?编号1?)。并且泗洪县一带“一直未能发现春秋时期诸如城垣、大型墓葬等方面的遗迹。”(孔令远.徐国的考古

都城应该仍在徐夷祖居地。至于泗洪县的活动中心,王老师认为只是陪都;不过确实有部分徐夷迀居于今宿迀市、泗洪县一带,“宿迀”之名即源于“徐迁”。215所以,成为徐国国君这一形式以镇守祖居地的这批徐夷为现实基础,而成为多国盟主这一形式则以开拓势力范围的这批徐夷为现实基础,先成为国君后成为盟主这一形式也符合史实,三者都与徐夷对外扩张阶段中对同盟国家的控制力较为稳定的子阶段一一“成为首领”这一功能的历史根源一一相关,因此都是原生形式。

与“成为首领”这一功能相关的其他成分是“势力范围”和“成为首领的缘由”。“势力范围”这一成分有以下表现形式:一是徐国本土,即徐夷祖居地(详见前文列举的叙述徐偃王成为徐国国君的文段,在此不作赘述),二是“汉东”216,三是“江淮”217,四是“东夷”21S,五是未表述,219六是“今安徽东北部、江苏大部,……以吴国为首的36个小国”22°,七是“绍兴会稽山一带”221。前五个表现形式皆与徐夷对外扩张阶段中对同盟国家的控制力较为稳定的子阶段有关,故而都是原生形式;其中,第二个形式(汉东)的产生应当早于第三个形式(江淮),理由如前所述,徐夷势力是先进入汉东地区,后转入淮南江北地区的。第六、七个表现形式均涉及江南地区,222属于派生形式,且产生发现与研宄[D].四川大学,2002:37.)

215邳州市、徐州市一带的方言属于中原官话徐淮片,当声母s与韵母u组合时,发音同声母x与韵母U的组合,即“宿”与“徐”的发音[sy]除声调外一致。(参见李申编.徐州方言志[M].北京:语文出版社,1985:8.)泗洪方言则是江苏省内“最接近中原官话的江淮官话”。(泗洪县党委史工作委员会编.泗洪县志1990-2006[M].北京:方志出版社,2012:196.)关于泗洪县陪都的讨论参见附录二访谈记录(四)。

216赵沛注说.韩非子[M].开封:河南大学出版社,2008:451.刘向撰.卢元骏注译.说苑今注今译[M].台北:

台湾商务印书馆,1977:495.此外,《后汉书》所载“偃王处潢池东”也指汉东地区,“‘潢池’即《水经注?淮水篇》的‘黄水’,这条水发源今湖北麻城县,东流入河南境,历光山、潢川两县,东北入于淮河;又称‘小黄河……在这个区域里,正是江、黄等羸姓之国所在,与《韩非子》和《说苑》所说的汉东诸侯相应。”顾颉刚.徐和淮夷的迁、留一一周公东征史事考证四之五[M]//文史第三十二辑.北京:中华书局,1990:16.

217张华撰.范宁校证.博物志校证[M].北京沖华书局,1980:84.郦道元撰.陈桥驿点校.水经注[M].上海:上海古籍出版社,1990:176.麻承照编.东钱湖的传说[M].北京:中国文联出版社,1999:65+67.

218李吉甫撰.贺次君点校.元和郡县图志[M].北京:中华书局,1983:231.

219参见刘安等撰.何宁注释.淮南子集释[M].北京:中华书局,1998:1295.刘纬毅.汉唐方志辑佚[M].北京:北京图书馆出版社,1997:322.韩愈著.马其昶校注.马茂元整理.韩昌黎文集校注[M].上海:上海古籍出版社,2014:460.宁波市人民政府地方志办公室整理.徐时栋集第3册[M].宁波:宁波出版社,2016:1151.台州市路桥区文化体育局编.路桥故事[M].北京:人民日报出版社,2004:17.

220张永初主编.无锡野史[M].北京:中国社会出版社,2000:1.

221参见中国民间文学集成全国编辑委员会,《中国民间文学集成?浙江卷》编辑委员会.中国民间故事集成?浙江卷[M].北京:中国ISBN中心,1997:306.

222吴国疆域在西周至春秋早期位于长江以南(参见《中国历史地图集》编辑组编.中国历史地图集第一册[M].上海:中华地图学社,1975:14+19+26.),且包含第六个表现形式的异文的流传于无锡市,也属江南地区。绍兴市会稽山位于江南地区。

时间应该不会早于鲁昭公三十年(公元前512年),因为徐国在该年被吴国吞并,223此后才开始大规模向江南地区迁徙224并建立新的活动中心,而迀居江南地区的徐夷出于种种考虑对祖先传说进行了改动(本节先表结论,论述详见第四章第一节)。

“成为首领的缘由”这一成分的演变比较复杂。现存异文中该成分的表现形式有三个:行仁义,得到红色弓矢,未表述。同时,这三个表现形式与成为徐国国君和成为多国盟主这两个表现形式前后搭配时,又呈现出以下组合:其一,因为行仁义成为多国盟主;225其二,(未表述缘由)继任徐国国君后又因为行仁义成为多国盟主;226其三,因为仁智继任徐国国君,又因为行仁义及得到红色弓矢成为多国盟主;227其四,(未表述缘由)成为徐国国君和(或)多国盟主。228从徐偃王传说的整体结构来看,成为徐国国君的缘由其实是不需要单独

223《春秋?昭公三十年》载:“冬十有二月,吴灭徐。”杨伯峻编.春秋左传注第四册[M].北京:中华书局,1990:1505.

224“驹王以后,春秋时尚有徐国,足知那时徐族并未分散;到公元前五一二年吴灭徐后,徐族确有更往南走的必要。”顾颉刚.徐和淮夷的迁、留一一周公东征史事考证四之五[M]//文史第三十二辑.北京:中华书局,1990:17.

225“行仁义,割地而朝者三十有六国。”赵沛注说.韩非子[M].开封:河南大学出版社,2008:451.“好行仁义,陆地之朝者三十二国。”刘安等撰.何宁注释.淮南子集释[M].北京:中华书局,1998:1295.“好行仁义之道,汉东诸侯三十二国尽服矣。”刘向撰.卢元骏注译.说苑今注今译[M].台北:台湾商务印书馆,1977:495.“偃王处潢池东,地方五百里,行仁义,陆地而朝者三十有六国。”范晔撰.李贤注.后汉书[M]//浙江古籍出版社编.二十五史百衲本第1册.影印本.杭州:浙江古籍出版社,1998:932.“好行仁义,视物如伤,东夷归之者四十余国。”李吉甫撰.贺次君点校.元和郡县图志[M].北京:中华书局,1983:231.

226“徐偃王继承徐国国君之位。因为他行仁义,得到老百姓的爱戴和拥护,国势渐盛。……以吴国为首的36个小国都受它控制。”张永初主编.无锡野史[M].北京:中国社会出版社,2000:1.“继承了徐国的国君,称偃王。偃王为人宽厚,最讲仁义,有六个诸侯臣服他。”台州市路桥区文化体育局编.路桥故事[M].北京:人民日报出版社,2004:17.“徐偃即位以后,继承了老国君的仁义道德,于是徐国更加安定、更加富康。当时江淮流域有三四十个诸侯国……纷纷表示愿意接受徐偃的领导。”麻承照编.东钱湖的传说[M].北京:中国文联出版社,1999:65.

227“长而仁智,袭君徐国。……偃王既袭其国,仁义著闻。欲舟行上国,乃通沟陈、蔡之间,得朱弓矢,以为得天瑞,遂因名为号,自称徐偃王。江淮诸侯皆伏从,伏从者三十六国。”张华撰.范宁校证.博物志校证[M].北京:中华书局,1980:84.《水经注》记载同《博物志》,见郦道元撰.陈桥驿点校.水经注[M].上海:上海古籍出版社,1990:176.“偃王诞当国,益除去刑争末事,凡所以君国子民待四方,一出于仁义。当此之时,周天子穆王无道,意不在天下,好道士说,得八骏,骑之西游,同王母宴于瑶池之上,歌讴忘归。四方诸侯之争辩者,无所质正,咸宾祭于徐:贽玉帛死生之物于徐之庭者,三十六国;得朱弓赤矢之瑞。”韩愈著.马其昶校注.马茂元整理.韩昌黎文集校注[M].上海:上海古籍出版社,2014:460.

228“为徐嗣君。”干宝,陶潜撰.搜神记搜神后记[M].上海:上海古籍出版社,2012:114.“这个男婴就是后来的徐国国君。”赵勇主编.江苏省非物质文化遗产普查?泗洪县资料汇编[M].宿迁:泗洪县广播电视文化局,2009:104.“背着周穆王自封为徐偃王。”中国民间文学集成全国编辑委员会,《中国民间文学集成?浙江卷》编辑委员会.中国民间故事集成?浙江卷[M].北京:中国ISBN中心,1997:306.“昔周穆王巡狩,诸侯共尊偃王。”刘纬毅.汉唐方志辑佚[M].北京:北京图书馆出版社,1997:322.“四方诸侯之争讼者不至周而至徐,讴歌者不讴歌周而讴歌徐,诸侯朝于徐者三十六国。相与尊奉为王。

表述的,因为上一项功能“通过考验”本身就相当于成为首领的缘由:徐堰王既然证明了自己能够获得三方图腾的保护,通过了考验,自然就具备了成为徐国国君的资格。相应地,未表述就是缘由的原生形式。但是,成为多国盟主的缘由应该有明确的叙述,而且该成分的原生形式很有可能是武力手段,其现实基础就是徐夷的军事实力,这在文献材料与考古材料中都有据可依。

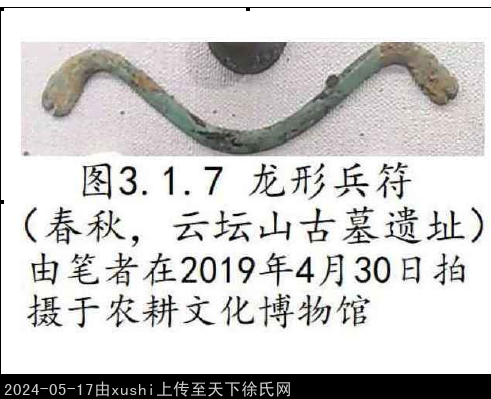

徐夷对军事实力的重视至少可以追溯到“五帝”时代‘《尚书·虞夏书·大禹漠》记载,益认为,上任盟主尧能领导天下的原因之一,就是他既有武力,又有文才一一“乃圣乃神,乃武乃文。皇天眷命,奄有四海为天下君。”229可见伯益部的首领倡导文武兼修的治国理念。由伯益部分化、发展而来的徐夷也会受到这种治国理念的熏陶。那州市一带多个遗址出土了大量青铜刀、青铜链、骨锨、青铜戈、兵符(图3. I. 1-3. }. 7),年代上起商代,下至春秋,而且徐夷制造的青铜器还有质地致密,不易锈蚀的优点,原因在于配料中锡、铅的比例控制在较高水平。230这些都在一定程度上反映了徐夷发达的武器制造技术。

称偃王自此始也。”宁波市人民政府地方志办公室整理.徐时栋集第3册〔M工宁波:宁波出版社,}a}6:1}}1.“自徐偃主称主后,江淮流域三十六个诸侯国都听从他的号令。”麻承照编.东钱湖的传说[川.北京:中国文联出版社1999:6'7.

229江灏,钱宗武译注,今古文尚书全译[M],贵阳二贵州人民出版社,1992 37.

230“南京博物院对丹御七山顶出土的徐器、吴器进行了合金成份的定量定性的分析,得出徐器的锡、铅含量明显高子吴器,从外观上也得出了徐器皆泛银灰色,锈蚀甚微,”(李世源著古徐国小史〔M口.南京二南京大学出版社,1叩a : &a.)另见附录二访谈记录(四)中王老师的讲解:“它的青铜器,就是当时青铜器最好的。怎么最好的?基本上不大上锈,它的配料最好,它比西周那些配料好。你看那些带有徐字的青铜器,它里边锡的成分略微高一点儿,它就比较致密,不大上锈。”

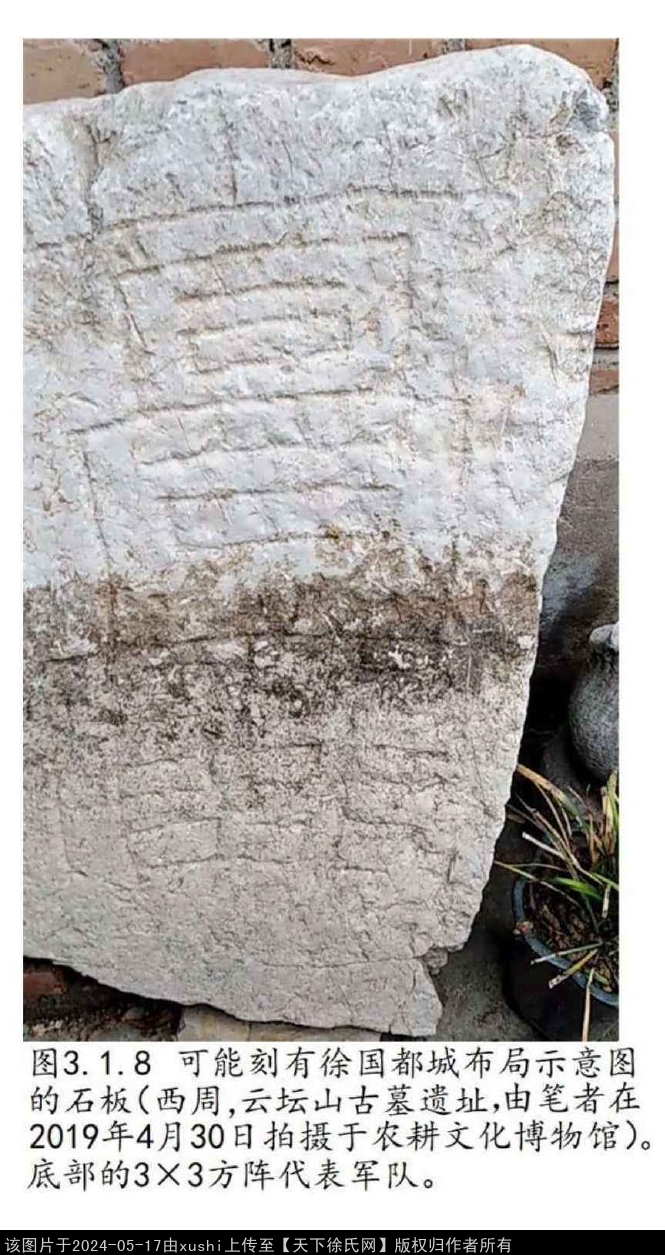

云坛山古墓遗址还出土了一块高约半米的刻有未知图像的石板(图31.8,见下页),据王老师推测该图像应是徐国都城布局的示意图。示意图从上到下分为四个部分,顶端形似“山”字的部分代表云坛山,其下形似“同”字的部分代表“阴城”(即山顶墓葬),再往下更大的“同”字部分代表云坛山南面的十二进院落古城,底部是三组纵向排列、每组三个的小矩形,形成3X3的方阵,王老师认为该方阵代表军队。231若王老师的推测正确,则徐夷对武装力量建设的重视程度可见一斑_。西周时期,徐夷至少曾三次起兵反周,是周王朝的心头大患:周武王死后,徐夷参与三监之乱,支持武庚反周复商,周公耗时三年东征平乱;232鲁国初封,233徐夷又领导

231参见附录二访谈记录(四),据王老师介绍,目前看过该图像的专家均未能破解其含义。

232“武主崩,成王幼,周公摄政,三监及徐、商、奄叛周,周公讨之,杀管、蔡、武庚,践奄(践,灭也),宁东土。,,(马端临撰上海师范大学古籍研究所,华东师范大学古籍研究所整理.文献通考第7册〔M]济南:山东画报出版社,2904:91.)“周公东征。这次耗时三年的大规模征伐,……对淮海地区的控制力仍然是相当有限的。”张富祥.东夷文化通考[M].上海:上海古籍出版社,200$,:591

233“乃至伯禽封于大东,又联合反鲁二”顾领刚徐和淮夷的迁、留一一周公东征史事考证四之五〔M〕//文史第三十二辑.北京:中华书局,1990:15。

东夷势力进攻鲁国东部及南部边境,鲁公伯禽率兵反击,但和周公一样“仅能定之”234:周穆王时,徐夷更是渡河直捣中原腹地,毛伯班耗时三年东征平叛。直到西周晚期,周宣王亲自东征大获全胜后,徐夷才俯首称臣。235“而徐倔强于西周鼎盛之时,则其初本非弱国也。”236 “周人夸扬自己的武功,也有 ‘王旅啤啤,如飞如翰。......征徐国’的诗,见得征服徐国是十分费劲的。”237这也从侧面体现出徐夷军事力量的强大。

然而,凭借武力手段这一原生形式却在传说演变过程中“损毁,了,没有表现于任何一篇异文。在17篇叙述了,“成为首领”的异文中,有11篇在,’成为首领的缘由”上表现为行仁义的形式;另有2篇虽未明确表述徐堰王因行仁义而任首领,可行文中也暗含此意。此表现形式虽广为流传,却和“成为首领”的历史根源并无关联,应属派生形式;其产生多半与儒家思想在中国传统文化中的主导地位有关,具体而言有两方面的原因:其一是孔子对九夷之地的向往及荀子对徐堰主的肯定,其二是韩愈对徐堰王的盖棺论定。

234 “一叛于三监流言之时,再叛于伯禽抚封之日,周公、鲁公仅能定之。”马端临撰上海师范大学古籍研究所,华东师范大学古籍研究所整理.文献通考第7册[[M].济南:山东画报出版社,2004:92.

235“周人获得大胜,既经捉得许多俘虏,又进入他们的国都,为他们立了‘三有事之臣,(司徒、司马、司空)。掌握了他们的政权。等到徐国穷势力竭,俯首来朝,不敢再违逆王命,然后‘主日还归’,表明这回战事,是宣王亲自出马的。”顾领刚。徐和淮夷的迁、一留—周公东征史事考证四之五[M]方文史第三十二辑.北京:中华书局,1990:7.

236马端临撰上海师范大学古籍研究所,华东师范大学古籍研究所整理.文献通考第7册[M],济南:山东画报出版社,2004:92.

23宁顾领刚.徐和淮夷的迁、留—周公东征史事考证四之五〔M]l}文史第三十二辑,北京:中华书局,1990:15.

《论语?子罕》记载“子欲居九夷”238,九夷的具体所指尚不明确,239不过总归源自东夷集群;由此形成一种印象,即夷人具有孔子推崇的品质。《荀子?非相》中列举了十一位其貌不扬但“术正而心顺”的“君子”,列于首位的是“目可瞻马”的徐偃王,之后依次为孔子、周公、皋陶、闳夭、傅说、伊尹、禹、汤、尧、舜。240尽管形容徐偃王容貌的寥寥四字并不能说明他就是仁义之君,而且此段举例应当是为论证“相形不如论心,论心不如择术”241的观点;但是除了徐偃王,其他十人基本上是为儒家所称颂的品行高尚的圣人,尧、舜、禹、周公更是仁君的符号,这就为后人在徐偃王与仁君之间建立联系提供了可能性。正史与诸子著作记载的徐偃王传说,大多是从第四项功能“成为首领”开始叙述。《韩非子》明言徐偃王因“行仁义”得多国归附,却招致楚文王的攻伐,与此文先前引述的周文王“行仁义而怀西戎,遂王天下”之例形成对比,强调“仁义用于古不用于今”,以证明“世异则事异”的观点。242《淮南子》《说苑》也将徐偃王事迹作为反面教材引用。这些作者或许是对荀子的本意有所误解,又或是巧妙利用了此处的语焉不详借以发挥。毕竟,作者引用传说本就是为阐发个人观点,自然会根据需要选择最典型的例子,甚至会进行一定程度的增删改写。总之,经过诸子著作的援引,徐偃王乃仁君的印象得到了强化。起初,这种强化应该仅体现于书面文本的叙述中,尚未进入口头文本。汉代,汉武帝采纳董仲舒的建议,利用儒家学说来实现思想上的大一统,“以儒学为国家教育的基础。”243“儒家经典占支配地位的选拔官员的考试制度”于隋代

238杨伯峻译注.论语译注[M].香港:中华书店香港分局,1984:91-92.

239杨伯峻认为,九夷“散居于淮、泗之间”。(杨伯峻译注.论语译注[M].香港:中华书店香港分局,1984:92.)张富祥认为,商代以来文献中的“九夷”“大致是指北起泰沂山区、南至徐淮地区这一轴线的以东(主要是山东半岛)的土著夷人部落或小方国,而不包括早自远古以来已不断向山东内地及中原地区发展的古夷人集群。前者融入‘大一统’理念上的华夏族较晚,直到夏、商时代仍长期与中原王朝分庭抗礼,或仅处在附属地位上;后者如传说的太昊、少昊集团及其后裔的一些大部落,则早在夏、商以前,己开始先后融入早期华夏族,并成为华夏族多元构成的主体或骨干部分”。(张富祥.东夷文化通考[M].上海:上海古籍出版社,2008:13.)

240“术正而心顺之,则形相虽恶而心术善,无害为君子也。形相虽善而心术恶,无害为小人也。……且徐偃王之状,目可瞻马(引者注:“焉”之误)。仲尼之状,面如蒙俱。周公之状,身如断苗。皋陶之状,色如削瓜。闳夭之状,面无见肤。傅说之状,身如植鳍。伊尹之状,面无须麋。禹跳汤偏。尧舜参牟子。”安继民注译.荀子[M].郑州沖州古籍出版社,2006:47-49.

241安继民注译.荀子[M].郑州沖州古籍出版社,2006:47.

242参见赵沛注说.韩非子[M].开封:河南大学出版社,2008:451.

243冯友兰著.涂又光译.中国哲学简史[M].北京:北京大学出版社,2013:198.

确立,又于唐代完善。唐太宗下令“在太学内建孔庙,……又命令学者们准备出儒家经典的官方版。……从前代浩繁的注释中选出标准的注释,再为标准作疏。然后,皇帝以命令颁布这些经典正文及其官方注疏,在太学里讲授。”244儒家思想的正统地位由此得以巩固。江南地区的徐氏宗族多有重视文教、科举的书香门第,245长辈向晚辈讲述徐偃王传说时,会有意识地采用符合儒家思想主张的表现形式,行仁义这一形式大概就是在这一时期开始表现于口头文本的,其间,韩愈的《衢州徐偃王庙碑》应当产生了较大的影响。

韩愈撰写这篇碑记,直接原因是衢州刺史徐放与龙游当地民众的请求,246但也融入了韩愈自身复兴儒学、宣扬道统的政治立场。与之前的书面文本相比,韩愈对于徐偃王的行仁义有十分具体的表述,而且给予了完全正面的评价。韩愈先描写周穆王的“无道”,再刻画徐偃王的受人拥戴一一周边三十六国的诸侯若发生了争执,皆持玉帛等礼器觐见徐偃王,请他辨明是非。247具有这般权力的徐偃王,俨然已取代周天子成为实际意义上的宗主。韩愈一方面以周穆王的无道反衬徐偃王的仁义之道,另一方面也为其称王的行为提供了正当理由。而且,韩愈在表述时完全规避了“自称”、“僭越”这类容易引起争议的词语,借此表明徐偃王成为周边国家的盟主是大势所趋而非出于个人野心,从而将徐偃王僭越称王的行为进一步正当化了。在当代流传的异文中,《徐偃王无锡放粮》对行仁义这一形式进行了表述上的详细扩充,这篇异文叙述了徐偃王在吴国大旱之际减免税收并放粮赈灾,吴国灾民对其感恩戴德,从而使徐偃王作为仁君的形象更加鲜明。

244冯友兰著.涂又光译.中国哲学简史[M].北京:北京大学出版社,2013:253.

245南宋《徐氏家谱图?序》载:“徐氏树德崇仁,蔓延藤茂荣显,累朝科第相望,至今益盛。”(徐泉华点校.余姚茹墟徐氏谱说[M].北京:中国文史出版社,2016:262.)清代戏曲作家李凯称赞道:“徐氏为吾鄞巨室,自宋定远任来,不下千余户,文章行诣,代有名人,区区科第不足数也。”(胡纪祥主编.徐东埭村志[M].宁波:宁波精英版彩印有限公司,2012:122.)清《吴江徐氏宗谱》载:“寒家先世随宋南渡,从江西迁浙江之嘉善,代有科第。”(徐书城纂修.吴江徐氏宗谱卷一[M].刻本.合肥:稻香楼,1792(清乾隆五十七年):1.)

246“元和九年,而徐氏放复为刺史。……春行视农,至于龙丘,有事于庙,……乃命因故为新,众工齐事,惟月若日,工告讫功,大祠于庙,宗卿咸序应。是岁,州无怪风剧雨,民不夭厉,谷果完实。民皆曰:‘耿耿祉哉,其不可诬。’乃相与请辞京师,归而镌之于石。”韩愈著.马其昶校注.马茂元整理.韩昌黎文集校注[M].上海:上海古籍出版社,2014:462-463.

247“偃王诞当国,益除去刑争末事,凡所以君国子民待四方,一出于仁义。当此之时,周天子穆王无道,意不在天下,好道士说,得八骏,骑之西游,同王母宴于瑶池之上,歌讴忘归。四方诸侯之争辩者,无所质正,咸宾祭于徐:贽玉帛死生之物于徐之庭者,三十六国。”韩愈著.马其昶校注.马茂元整理.韩昌黎文集校注[M].上海:上海古籍出版社,2014:460.

此外,《会稽地志》和北宋《徐氏谱》中的异文虽然没有明确表述徐偃王行仁义,但是,前者在“昔周穆王巡狩”后载“诸侯共尊偃王”248,暗含徐偃王因品行受周边国家敬重之意;后者记载,徐偃王在周边国家中享有高于周天子的威信,诸侯优先朝见徐偃王请求调解纠纷并歌颂徐偃王的功德,徐偃王是被周边诸侯拥立为王的,而非自己主动僭越,249其中为徐偃王正名的用意与韩愈的碑记一致。

《博物志》《水经注》《衢州徐偃王庙碑》所载异文在叙述徐偃王行仁义之夕卜,还提及他偶然间得到了红色弓矢。此派生形式的来源颇为复杂。一方面,首领与弓箭的关联源于东夷集群的射手英雄传说。夷人“尚武好猎、善用弓箭”,“甲骨文的‘射’字……即‘夷’字之祖型,‘夷‘射’本为一字而异书(一纵向、一横向)。”250在启死后,趁夏后氏内乱之际夺取部落大联盟盟主之位的后羿就是著名的射手英雄,251且与徐偃王一样出自伯益部。252而夺取后羿之权位的逢蒙据传也曾跟随后羿学射。253另一方面,红色与统治权的关联却有可能源于以相生式五德始终说为基础的汉居火德观念。西汉末年,王莽为了营造出汉高帝将汉朝王位让于自己的假象,以前朝生后朝的相生式五德始终说代替了后朝克前朝的相胜式五德始终说,汉朝因此被改为居火德。254“哪知光武帝就利用了这一点,来做‘光复旧物’的事业。……即皇帝位。……正了火德,

248刘纬毅.汉唐方志辑佚[M].北京:北京图书馆出版社,1997:322.

249“四方诸侯之争讼者不至周而至徐,讴歌者不讴歌周而讴歌徐,诸侯朝于徐者三十六国。相与尊奉为王,称偃王自此始也。”宁波市人民政府地方志办公室整理.徐时栋集第3册[M].宁波:宁波出版社,2016:1151.

250张富样.东夷文化通考[M].上海:上海古籍出版社,2008:6-7.

251《左传?襄公四年》载:“昔有夏之方衰也,后羿自姐迁于穷石,因夏民以代夏政。恃其射也。”(杨伯峻编.春秋左传注第三册[M].北京:中华书局,1990:936.)“启死后,他的5个儿子争夺权位,又造成了分裂混乱的局面,这时东夷伯益部的后裔有穷氏后羿乘机而起,夺去了部落联盟的大权,由此开始了新一轮复杂多变的夷夏交争过程。”(张富祥.东夷文化通考[M].上海:上海古籍出版社,2008:381.)

252“其实,‘羿’只是伯益部及其首领的代称,作为部落名号,实与‘益’字无异,只不过传说因时而异,以其时代稍早者用‘益’字表称,时代稍晚者用‘羿’字表称而已。此亦由于部落名号虽一,而实际为首领的氏族则随各自势力的消长而有更换,有穷氏当是夷夏交争之际继起的为伯益部首领的氏族。”张富祥.东夷文化通考[M].上海:上海古籍出版社,2008:382.

253《孟子?离娄下》载:“逄蒙学射于羿,尽羿之道,思天下惟羿为愈己,于是杀羿。”赵清文译注.孟子[M].北京:华夏出版社,2017:182.

254汉高帝定汉朝居水德,服色尚黑。汉武帝在位时接受儒生的建议改制,定汉朝居土德,服色尚黄。“汉高帝自以为是水德;……武帝太初元年,宣布改制;……汉是土德,土德尚黄,故以黄为服色。……王莽受禅,……何以他在五德说中竟自居于土德,……把汉朝说成了火德呢?……邹衍之说主‘五德相胜’,要后代去克伐前代,……王莽是早豫备受汉的禅让的,他肯用相胜式的五德始终说吗?……王莽的天下是汉高帝传与他的,只有祥和,毫无克伐,所以该得用相生说而不用相胜说,……王莽既为土德,这方式当然是‘火生土’。”顾颉刚.秦汉的方士与儒生[M].上海:上海古籍出版社,2005:66-68.

色尚赤。”255结合以上两个方面推测,得到红色弓矢这一形式,应是自东汉起徐氏宗族在传承徐偃王传说的过程中添加的,目的是强化徐偃王的英雄形象,暗示徐偃王具有称雄东方乃至称霸中原的雄心与资质一一这种暗示在《博物志》《水经注》所载异文中较为明显,因为这两篇先叙述徐偃王得到红色弓矢,再叙述他称王后多国臣服。《衢州徐偃王庙碑》的叙述顺序则相反,这顺序的颠倒多半是韩愈作为记录者的个人加工,目的是美化徐偃王的僭越之举,淡化他的政治野心,塑造仁义之君的正面形象。

第二节战败:失败的不同程度与敌军首领的杂糅

第五项功能“战败”在各篇异文中有如下表述:

“徐偃王作乱,造父为缪王御,长驱归周,一日千里以救乱。”256

“徐偃王反,穆王日驰千里马,攻徐偃王,大破之。”257

“文王兴师伐徐,残之。”258

“穆王闻之,令造父御,乘腰襃之马,日行千里,自还讨之。或云命楚王

帅师伐之。”259

“周穆王闻徐君威得日远,乘八骏马,使造父御之,发楚师,袭其不备,

大破之。”260

“周穆王时期,穆王联楚伐徐偃王,偃王败。”261

“周穆王时期,穆王命造父伐徐,徐偃王战败。”262

“荆文王恐其害己也,举兵伐徐,遂灭之。”263

“王孙厉谓楚庄王曰:‘王不伐徐,必反朝徐。’……楚王曰:‘善。’乃举

兵而伐徐,遂灭之。”264

255顾颉刚.秦汉的方士与儒生[M].上海:上海古籍出版社,2005:69-70.

256司马迁.史记[M].西安:太白文艺出版社,2006:24.

257司马迀.史记[M].西安:太白文艺出版社,2006:239.

258刘向撰.卢元骏注译.说苑今注今译[M].台北:台湾商务印书馆,1977:495.

259刘炜毅.汉唐方志辑佚[M].北京:北京图书馆出版社,1997:323.

260李吉甫撰.贺次君点校.元和郡县图志[M].北京:中华书局,1983:231.

261来源:《云坛山的传说》,王如坤老师采录于邳州市,原文详见附录一。

262来源:《十二进院落的传说》,王如坤老师采录于邳州市,原文详见附录一。

263赵沛注说.韩非子[M].开封:河南大学出版社,2008:451.

264刘安等撰.何宁注释.淮南子集释[M].北京:中华书局,1998:1295.

“周王闻,遣使乘驷,一日至楚,使伐之。偃王仁,不忍斗害其民,为楚所败。”265“周王闻之,遣使至楚,令伐之。偃王爱民不斗,遂为楚败。”266“穆王后得骥騄之乘,乃使造父御以告楚,令伐徐,一日而至。于是楚文王大举兵而灭之。偃王仁而无权,不忍斗其人,故致于败。”267“穆王年老,政令无度,徐偃王带领东夷军队向周朝进发,一直打到黄河沿岸。穆王闻讯赶回,偃王失利,他不忍其民受难,于是弃国。”268“周穆王……沉浸在修仙之中,忽闻徐偃王犯上作乱,自称为王,就派遣使者乘四匹骏马赶到楚国,叫楚国出兵攻打徐国。徐偃王是个仁义之人,心想:如果打仗,必定是城池破损,兵卒伤亡,百姓受害。于是就假装失败。”269“穆王闻之恐,遂称受命,命造父御,长驱而归,与楚连谋伐徐。徐不忍斗其民。”270

“穆天子将谋伐徐,徐不忍斗争。”271

“周穆王闻讯,从瑶池赶回镐京,命造父为主将,联合楚文王,日驰千里马,进攻徐偃王。……徐偃王犹豫了。……如果打起来,两军拼杀,势必尸横遍野、生灵涂炭。他不忍看到这种悲惨局面,他不愿打,想继续往南退避。他把他的想法告诉百姓,百姓们号哭震天,无不感激偃王仁德。”272“周穆王听到后,怕是后患,于己不利,便派遣使臣到楚国,下令楚国出兵攻打徐偃王。……徐偃王是个仁义之人,为了保全百姓的生命和财产安全,就假装失败。……徐偃王隐居在东钱湖畔,这个消息不翼而飞,传到了周穆王的耳里。……于是就兴师问罪,……赶到东钱湖畔隐学山,带兵冲进了隐学寺?273

265张华撰.范宁校证.博物志校证[M].北京:中华书局,1980:84.

266郦道元撰.陈桥驿点校.水经注[M].上海:上海古籍出版社,1990:176.

267范晔撰.李贤注.后汉书[M]//浙江古籍出版社编.二十五史百衲本第1册.影印本.杭州:浙江古籍出版社,1998:932.

268张永初主编.无锡野史[M].北京:中国社会出版社,2000:2.

269麻承照编.东钱湖的传说[M].北京:中国文联出版社,1999:65-66.

270韩愈著.马其昶校注.马茂元整理.韩昌黎文集校注[M].上海:上海古籍出版社,2014:460.

271元代《龙泉庙记》载,转引自宁波市人民政府地方志办公室整理.徐时栋集第3册[M].宁波:宁波出版社,2016:1300.

272台州市路桥区文化体育局编.路桥故事[M].北京:人民日报出版社,2004:17.

273麻承照编.东钱湖的传说[M].北京:中国文联出版社,1999:67-68.

“穆王闻诸侯朝徐,怒,谴使至楚,俾大举兵南伐。王曰:f吾闻君子不

处危邦,贤者不顾荣禄。’”274

“周穆王见徐偃称起王来,……下令调集拢各路诸侯,向徐偃王兴师问罪。……[徐偃王]料到周穆王不会轻易放过他,就一边招兵买马,准备迎战,一边叫人在东海边打造船只,留好退路。周穆王带了成千上万兵马向会稽山冲杀过来,徐偃王一看苗头不对,坐上几十条大船,从海上向东退走。……几年以后,徐偃王兵精粮足,决心去找周穆王报仇。……带了几千兵马,从靠近会稽山的海边上岸。双方在会稽山决战。徐偃王的军队虽然十分勇猛,可周穆王的军队多不过,时间打得长了,偃王只有节节败退,最后在会稽河边被周穆王的军队包围了。”275“战败”在异文中有四个表现形式,一是与敌军作战后被击败,二是与敌军作战后被攻灭,三是与敌军作战后不忍民众受伤而假装战败,四是不忍民众受伤而直接放弃作战,五是不忍民众受伤而假装战败,之后被敌军击败,六是战略性撤退,七是先战略性撤退,之后被敌军击败。“战败”这一功能的历史根源是徐夷对外扩张阶段中的、对同盟国家的控制力减弱的两个子阶段(并且这两个子阶段并不连续),以及终结了对外扩张阶段的控制力丧失阶段。

西周中期周穆王在位时,徐夷西征中原失利,导致徐夷在鲁南地区的控制力减弱,转而向江东地区发展;周夷王至周宣王在位时,徐夷不敌楚、周双方的攻伐,放弃了对江东地区的控制,又转向淮南江北地区发展;春秋中期,在楚成王、楚穆王、楚庄王的强烈攻势下徐夷无力还击,丧失了对淮南江北地区的控制,于是返回淮北的祖居地发展。考古学研究表明,春秋中、晚期的徐国都城遗址是邳州市的梁王城遗址、鹅鸭城遗址276,这两座徐城附近的九女墩大

274北宋《徐氏谱》,转引自宁波市人民政府地方志办公室整理.徐时栋集第3册[M].宁波:宁波出版社,2016:1153+1331+1332.

275中国民间文学集成全国编辑委员会,《中国民间文学集成?浙江卷》编辑委员会.中国民间故事集成?浙江卷[M].北京:中国I8BN中心,1997:306.

276“鹅鸭城遗址位于戴庄镇山窝村谷山下,东距梁王城遗址2公里。”孔令远.徐国的考古发现与研宄[D].四川大学,2002:41.

墓群277是春秋晚期的徐国王室墓群。278徐夷在楚国势力打压下退出淮南江北地区后,从客观上说已经彻底失去了对外扩张的机会和能力。因为据《春秋》《左传》记载,自楚庄王十三年(鲁宣公八年)舒寥被楚国所灭以后,徐夷再未主动攻伐他国(仅有一次参与了以楚国为首的联盟攻伐吴国279);即使有也没有成功,或者对周边国家影响甚微,故《春秋》《左传》并未记载。但是从主观上说,徐夷也许仍然存有对外扩张的野心。春秋中、晚期的徐国青铜器铭文中仍称本国国君为“王”,?九女墩出土了大批春秋晚期的礼器和乐器,尤以编钟与编磬组合齐备、形制规范,281充分彰显身为墓主的徐国国君的尊贵地位。又据《礼记?檀弓下》记载,春秋鲁成公十七年(即鲁宣公八年之后第27年,282徐夷早已退守祖居地),徐君派臣子容居前往邾国吊唁去世的邾君,容居作为臣子本应行臣礼,徐君却命容居行君礼;因为在徐君看来,自己的地位等同于周天子,故容居的地位等同于邾君等诸侯,自然行君礼。283以上种种皆表明,徐夷仍未放弃昔日兴盛时的地位,也许计划在祖居地养精蓄锐,等待东山再起的时机。从这个角度讲,退出淮南江北地区不失为一种战略性选择。所以,在“战败”的七个表现形式中,与敌军作战后被击败和战略性撤退这两个形式与该功能的历史根源相关,属于原生形式,其余均为派生形式。

277“九女墩二号、三号、五号、六号墩座落于邳州市戴庄镇禹王山东北麓,……梁王城与鹅鸭城之间,西北距梁王城2000余米,东距鹅鸭城300米。四号墩距上述四墓东北约2公里,位于青岗山东北麓。”孔令远.徐国的考古发现与研宄[D].四川大学,2002:15.

278“九女墩二号墩及其它几座九女墩大墓的时代均应为春秋晚期。……除四号墩外,其余皆集中分布在梁王城与鹅鸭城之间的山坡上。……梁王城、鹅鸭城是春秋中、晚期徐国的都城遗址。而紧邻徐国都城的九女墩大墓群,无疑就是徐国的王族墓群。”孔令远.徐国的考古发现与研宄[D].四川大学,2002:31.

279《春秋?昭公五年》载:“冬,楚子、蔡侯、陈侯、许男、顿子、沈子、徐人、越人伐吴。”杨伯峻编.春秋左传注第四册[M].北京:中华书局,1990:1261.

280铭文参见孔令远.徐国的考古发现与研宄[D].四川大学,2002:45-59.

281“九女墩二号、三号墩,出土了大批带有铭文的徐国青铜编钟及其它青铜礼器,……出有三套编钟,另出有一套编磬,如此齐备的乐器组合,在春秋战国墓葬中是较为少见的。……同时配有大型缚钟和甬钟,说明墓主的地位极高。”孔令远.徐国的考古发现与研宄[D].四川大学,2002:7+23-24.

282鲁宣公八年是公元前601年,鲁成公十七年是公元前574年。参见万国鼎编.万斯年,陈梦家补订.中国历史纪年表[M].北京:中华书局,2018:72-73.

283《礼记?檀弓下》载:“邾娄考公之丧,徐君使容居来吊含,曰:‘寡君使容居坐含,进侯玉。其使容居以含!’有司曰:‘诸侯之来辱敝邑者,易则易,于则于,易、于杂者,未之有也!’”郑玄注:“含不使贱者,君行则亲含。……言侯玉者,时徐僭越称王,自比天子。‘易’谓臣礼。‘于’谓君礼。‘杂’者,容居以臣欲行君礼。徐自比天子,使大夫敌诸侯。有司拒之。”(郑玄注.礼记郑注[M].北京:中华书局,1936:卷三17.)此处去世的邾君指“邾定公,《春秋》称为‘邾子貘且’,死于鲁成公十七年,即公元前五七四年,那时徐的国势已衰。”参见顾颉刚.徐和淮夷的迁、留一一周公东征史事考证四之五[M]//文史第三十二辑.北京:中华书局,1990:12.

与敌军作战后被攻灭是对原生形式的强化,此派生形式仅见于叙述楚国主动伐徐的异文(载于《韩非子》《淮南子》)。至于产生的原因则有两种可能:一种可能是,此形式以春秋中期徐夷在淮南地区的全部势力范围被楚庄王所吞并为现实基础,战败后的徐夷势力大减,加之此后迁回淮北地区,不足以对楚国构成威胁,因此对楚国而言相当于徐国被灭。另一种可能如上一节所述,在诸子著作中,传说只不过是作者证明个人观点的一种论据罢了,作者很有可能只引用原始材料中对观点论证有利的部分,或者夸大原始材料中有利的部分。

与敌军作战后不忍民众受伤而假装战败是对原生形式的弱化,不忍民众受伤而直接放弃作战是进一步弱化,这两个派生形式产生的原因与上一节所述因行仁义而成为首领这一派生形式产生的原因是一致的,依旧与儒家思想在中国传统文化中逐渐占据的主导地位有关。不论是不忍民众受伤而假装战败,还是不忍民众受伤而直接放弃作战,都是为了塑造徐偃王的仁君形象。而各地徐氏宗族选择这两个派生形式,既可以使徐偃王传说更加符合儒家思想主张,又可以美化徐偃王的战败行为。至于历史上的徐夷首领则与传说中的仁君徐偃王大相径庭。“春秋晚期,华夏诸国大都早已摒弃了用人陪葬的习俗,……邳州九女墩几座徐国王族大墓中均有用人陪葬的现象,多的有16人(三号墩),少的也有5人(二号墩)。”284如此大力推行人殉的徐夷首领,恐怕是不会考虑民众是否在战争中受到伤害的,这也再次证明上述两个派生形式是后人对徐偃王形象的美化。

有2篇异文从“战败”开始出现了个别功能的重复(重复出现的各项功能仍旧按照固定的顺序排列)。《徐偃王溺死东钱湖》和《徐偃王之死》在叙述了一次“战败一一逃亡一一建设当地”的序列后,又从“战败”这一功能开始叙述,以最后一项功能“死后成神”结尾。所以,“战败”这一功能在上述2篇异文中表现为复合式形式。其中,《徐偃王溺死东钱湖》叙述为先假装战败,之后被敌军击败,这是派生形式与原生形式的复合,该复合式形式自然也是派生形式。《徐偃王之死》叙述为先战略性撤退,之后被敌军击败,这是两个原生形式

284孔令远.徐国的考古发现与研究[D].四川大学,2002:32+112.

的复合;但从第五项功能“战败”的历史根源来看,被敌军击败这一形式的产生应该早于战略性撤退这一形式,《徐偃王之死》中的叙述顺序与此不符,因此该复合式形式是派生形式。至于这两个复合式派生形式的产生,则与迁居江南地区的徐夷对徐偃王传说的改动有关(详见第四章第一节)。

与“战败”相关的其他成分是“击败徐偃王的敌军首领”,该成分的表现形式有六个,一是周穆王,285二是楚文王,286三是楚庄王,287四是周穆王联合楚文王,288五是周穆王联合楚君(楚君名号未知),289六是周天子联合楚君(名号均未知)。290周穆王、楚庄王这两个形式与“战败”这一功能的历史根源相关,属于原生形式,并且前者的产生时间早于后者,因为徐夷败于周穆王的时间早于楚庄王。楚文王在位时间约是公元前689-677年,291当时楚国势力在汉东地区,而徐夷自周宣王东征后已经转战淮南地区发展(周宣王在位时间是公元前

285“徐偃王作乱,造父为缪王(引者注:即穆王)御,长驱归周,一日千里以救乱。”司马迁.史记[M].西安:太白文艺出版社,2006:24.“徐偃王反,穆王日驰千里马,攻徐偃王,大破之。”同上:239.“穆王闻之,令造父御,乘腰襃之马,日行千里,自还讨之。”刘纬毅.汉唐方志辑佚[M].北京:北京图书馆出版社,1997:323.

“穆王命造父伐徐,徐偃王战败。”来源:《十二进院落的传说》,王如坤老师采录于邳州市。“穆王闻讯赶回,偃王失利。”张永初主编.无锡野史[M].北京:中国社会出版社,2000:2.“周穆王见徐偃称起王来,……他就下令调集拢各路诸侯,向徐偃王兴师问罪。”中国民间文学集成全国编辑委员会,《中国民间文学集成?浙江卷》编辑委员会.中国民间故事集成?浙江卷[M].北京:中国I8BN中心,1997:306.

286“荆文王恐其害己也,举兵伐徐,遂灭之。”赵沛注说.韩非子[M].开封:河南大学出版社,2008:451.

“文王兴师伐徐,残之。”刘向撰.卢元骏注译.说苑今注今译[M].台北:台湾商务印书馆,1977:495.

287“王孙厉谓楚庄王曰:‘王不伐徐,必反朝徐。’……楚王曰:‘善。’乃举兵而伐徐,遂灭之。”刘安等撰.何宁注释.淮南子集释[M].北京:中华书局,1998:1295.

288“穆王后得骥騄之乘,乃使造父御以告楚,令伐徐,一日而至。于是楚文王大举兵。”范晔撰.李贤注.后汉书[M]//浙江古籍出版社编.二十五史百衲本第1册.影印本.杭州:浙江古籍出版社,1998:932.“周穆王闻讯,从瑶池赶回镐京,命造父为主将,联合楚文王,日驰千里马,进攻徐偃王。”台州市路桥区文化体育局编.路桥故事[M].北京:人民日报出版社,2004:17.

289“穆王闻之恐,遂称受命,命造父御,长驱而归,与楚连谋伐徐。”韩愈著.马其昶校注.马茂元整理.韩昌黎文集校注[M].上海:上海古籍出版社,2014:460.“或云命楚王帅师伐之。”刘纬毅.汉唐方志辑佚[M].北京:北京图书馆出版社,1997:323.“周穆王闻徐君威得日远,乘八骏马,使造父御之,发楚师,袭其不备,大破之。”李吉甫撰.贺次君点校.元和郡县图志[M].北京:中华书局,1983:231.北宋《徐氏谱》载:“穆王闻诸侯朝徐,怒,谴使至楚,俾大举兵南伐。”宁波市人民政府地方志办公室整理.徐时栋集第3册[M].宁波:宁波出版社,2016:1153+1331+1332.

“周穆王时期,穆王联楚伐徐偃王,偃王败。”来源:《云坛山的传说》,王如坤老师采录于邳州市。“周穆王……沉浸在修仙之中,忽闻徐偃王犯上作乱,自称为王,就派遣使者乘四匹骏马赶到楚国,叫楚国出兵攻打徐国。”麻承照编.东钱湖的传说[M].北京:中国文联出版社,1999:65-66.“周穆王听到后,怕是后患,于己不利,便派遣使臣到楚国,下令楚国出兵攻打徐偃王。”麻承照编.东钱湖的传说[M].北京:中国文联出版社,1999:67-68.

290“周王闻,遣使乘驷,一日至楚,使伐之。”张华撰.范宁校证.博物志校证[M].北京:中华书局,1980:84.“周王闻之,遣使至楚,令伐之。”郦道元撰.陈桥驿点校.水经注[M].上海:上海古籍出版社,1990:176.

291参见万国鼎编.万斯年,陈梦家补订.中国历史纪年表[M].北京:中华书局,2018:69-70.

827-782年292),“与楚还没有接触的机会”293;因此敌军首领是楚文王之说多半是讹传,毕竟韩非作为中原人士对于徐夷的传说未必有深入的了解。相较而言,司马迁记录的异文之所以叙述为原生形式,很可能是因为该异文出自赵人之口,而赵、徐同为赢姓后裔,且赵祖造父参与了周穆王时的伐徐之战。294至于周穆王联合楚文王、周穆王联合楚君、周天子联合楚君这三个派生形式则是对前三个形式的调和。不同的是,周穆王联合楚文王这一形式没有考虑到周穆王在位时间(公元前947-928年2%)远在楚文王之前,二者不可能联合伐徐;而其余两个形式为了避免年代上的矛盾,有意省略了周天子、楚君的名号。

小结

自商代晚期至春秋中期,随着徐夷的对外扩张以及与中原王朝和楚国的频繁交锋,徐偃王传说在先前祖先诞生传说的基础上,逐渐扩展为称雄东方却又遗憾落败的英雄传说,其中蕴含了徐夷与黄河中游流域的西周王朝、黄河下游流域的鲁国、江汉流域的楚国的碰撞与交流。此外,西周至春秋时期,徐偃王传说中“成为首领”和“战败”这两项功能开始传播到徐夷外部,之后被正史与诸子著作有选择、有改动地加以记载,使徐偃王由霸主演变为仁君,此种改写又因儒家思想的正统性而从徐偃王传说的书面文本进入口头文本,反映了徐夷对中原文化以及官方文化的接受。

第四项功能“成为首领”的历史根源是徐夷对外扩张阶段中对同盟国家的控制力较为稳定的几个子阶段。从商代晚期到春秋早期,徐夷势力虽然时盛时衰,但总体处于对外扩张的状态。其间,一批徐夷在淮北的祖居地活动,同时另一批徐夷致力于扩张势力范围,先后向中原、汉东、淮南发展。在“成为首领”的原生形式中,成为徐国国君与在祖居地活动的徐夷有关,成为多国盟主与在外扩张

292参见万国鼎编.万斯年,陈梦家补订.中国历史纪年表[M].北京:中华书局,2018:65.

293徐旭生.中国古史的传说时代[M].北京:文物出版社,1985:177.

294“从《史记?冯唐列传》看,赵人冯唐到汉武帝初年还存在,他的儿子冯遂和司马迀的父亲司马谈交

好,冯遂常常把赵国流传的民间故事讲给司马谈听,所以《赵世家》里所载的神话、传说特别多。周穆王

破徐偃王即他讲的故事之一,给司马氏父子记录了下来;秦、赵同祖,所以又顺笔写入了《秦本纪》。这

个故事,本身虽也是一个传说,但却接近历史。所以然者,造父是赵氏的祖先,他为周穆王管马和御车,

亲身参加了伐徐之役,因此他的子孙还能讲述得正确一点。”(顾颉刚.徐和淮夷的迁、留一一周公东征史

事考证四之五[M]//文史第三十二辑.北京:中华书局,1990:13.)“贏姓,共后分封,以国为姓,有徐

氏、……秦氏。然秦以其先造父封赵城,为赵氏。”(司马迁.史记[M].西安:太白文艺出版社,2006:34.)

295参见万国鼎编.万斯年,陈梦家补订.中国历史纪年表[M].北京:中华书局,2018:65.

势力范围的徐夷有关。与该功能相关的其他成分是“势力范围”和“成为首领的缘由”。“势力范围”的原生形式有五个:徐国本土(即徐夷祖居地),汉东地区,江淮地区,东夷,未表述。“成为首领的缘由”的原生形式有两种情况:当“成为首领”的表现形式是成为徐国国君时,“成为首领的缘由”的原生形式是未表述,因为上一项功能“通过考验”本身就相当于成为首领的缘由;当“成为首领”的表现形式是成为多国盟主时,“成为首领的缘由”的原生形式是武力手段,其现实基础为徐夷强大的军事实力。第五项功能“战败”的历史根源是徐夷对外扩张阶段中对同盟国家的控制力减弱的子阶段,以及终结了对外扩张阶段的控制力丧失阶段:西周中、晚期,徐夷先后被周穆王、熊渠、周宣王击败;春秋中期又连续被楚成王、楚穆王、楚庄王击败,丧失了对淮南江北地区的控制力。“战败”的原生形式有两个,一是与敌军作战后被击败,二是战略性撤退;前者无需赘言,后者的判断依据是大量带“王”字的徐器铭文、高规格的礼器和乐器组合、《礼记?檀弓下》记载的徐国使臣的傲慢态度,这些证据表明徐夷在主观上仍然存有对外扩张的野心。与“战败”相关的其他成分是“击败徐偃王的敌军首领”,该成分的原生形式有两个:周穆王,楚庄王。

后来,迀居江南地区的徐氏宗族为了强调本宗族乃徐偃王的后裔,将徐偃王作为首领的势力范围更改为江南地区,于是“势力范围”演变出两个派生形式:安徽东北部、江苏大部以吴国为首的36个小国,会稽山一带。

“成为首领的缘由”演变出两个派生形式,其一是行仁义,此形式的产生与儒家思想渐趋强大的影响力有关。孔子对九夷之地的向往及荀子对徐偃王的肯定,为后人在徐偃王与仁君之间建立联系提供了可能性;而《韩非子》《淮南子》《说苑》出于证明个人观点之目的的援引,使徐偃王乃仁君的印象得到了强化;起初,这种强化仅体现于书面文本的叙述中,尚未进入口头文本;之后,儒家思想的正统性在汉、唐两代得以确立和巩固,韩愈的碑记更是对徐偃王乃仁君下了权威性的论断;加之江南地区的徐氏宗族多有重视文教和科举的书香门第,长辈向晚辈讲述徐偃王传说时会有意识地采用符合儒家思想主张的表现形式,由此,徐偃王行仁义之说进入了徐偃王传说的口头文本。

“成为首领的缘由”的另一个派生形式是得到红色弓矢,它的来源比较复杂。一方面,首领与弓箭的关联源于东夷集群的射手英雄传说。另一方面,红色与统治权的关联却有可能源于以相生式五德始终说为基础的汉居火德观念。结合以上两个方面推测,得到红色弓矢这一形式应是自东汉起徐氏宗族在传承徐偃王传说的过程中添加的,目的是强化徐偃王的英雄形象,暗示徐偃王具有称雄东方乃至称霸中原的雄心与资质。

“战败”演变出五个派生形式,其一是与敌军作战后被攻灭,此形式仅见于叙述楚国主动伐徐的异文,它可能以春秋中期徐夷在淮南地区的全部势力范围被楚庄王所吞并为现实基础,战败后的徐夷势力大减,加之此后迀回淮北地区,不足以对楚国构成威胁,因此对楚国而言相当于徐国被灭。其二是与敌军作战后不忍民众受伤而假装战败,其三是不忍民众受伤而直接放弃作战,这两个派生形式的产生依旧与儒家思想渐趋强大的影响力有关。其余两个复合式派生形式(假装战败之后被敌军击败,战略性撤退之后被敌军击败)则出自迀居江南地区的徐氏宗族的改动。

“击败徐偃王的敌军首领”演变出四个派生形式:楚文王,周穆王联合楚文王,周穆王联合楚君,周天子联合楚君。楚文王之说多半是中原人士在对徐夷的传说未作深入了解的情况下的讹传。周穆王联合楚文王、周穆王联合楚君、周天子联合楚君这三个派生形式则是记录者对已有形式的调和。