第四章各地分化的宗族源流传说

第一节逃亡:从淮北到江南的目的地

第六项功能“逃亡”在各篇异文中有如下表述:

“逃走彭城武原县东山下。”296

“北走彭城武原县东山下。”297

“北徙彭城武原东山之下。”298

296张华撰.范宁校证.博物志校证[M].北京:中华书局,1980:84.

297郦道元撰.陈桥驿点校.水经注[M].上海:上海古籍出版社,1990:176.《后汉书》记载同《水经注》。

298李吉甫撰.贺次君点校.元和郡县图志[M].北京:中华书局,1983:231:55

“向东逃去,随从百姓几万人。一日,偃王来到徐山(云坛山、依宿山一

带),……便叫随从百姓在此山下安营扎寨。”299

“带随从臣民数万人,逃到涧池东边。”300

“躲进彭城(今徐州)的深山(今徐山)之中。”

“北走彭城武原山下,百姓随而从之万有余家。……或曰:偃王之逃战,

不之彭城,之越城之隅。”302

“相传偃王之败,不之彭城而之越城。”303

“委而去之,韩文公所谓姑蔑之墟、太末之里。”304

“亡至胶山。”305

“偃王乃于此处……,,306

“相传王逃葬此。”307

“坐船来到定海。”308

“遂走之彭城武原山,……复之越,隐于东海之翁山,……又至鄴县龟山

之南、钱湖之左。”309

“先至翁洲(今舟山),止于东钱湖莫枝堰。”310

“先是乘船逃到舟山,后来又隐居到东钱湖畔的隐学山。”311

299来源:《云坛山的传说》,王如坤老师采录于邳州市。

300来源:《十二进院落的传说》,王如坤老师采录于邳州市。

3m张永初主编.无锡野史[M].北京:中国社会出版社,2000:2.

302韩愈著.马其昶校注.马茂元整理.韩昌黎文集校注[M].上海:上海古籍出版社,2014:460-462.

303余绍宋撰辑.王志邦,孙平校点.龙游县志[M].北京:中华书局,2009:266.

304元代《龙泉庙记》载,转引自宁波市人民政府地方志办公室整理.徐时栋集第3册[M].宁波:宁波出版社,2016:1300.

305孙应时始修.鲍廉增补.卢镇续修.常熟市地方志编纂委员会编.陈其弟校注.至正重修琴川志[M].北京:方志出版社,2013:99.另见王鏊等修纂.姑苏志[M].台北:台湾学生书局,1986:364.

306刘纬毅.汉唐方志辑佚[M].北京:北京图书馆出版社,1997:323.“此处”指翁洲,详见附录一《会稽地志》中的相关文段。

307万历《黄岩县志》载,转引自宁波市人民政府地方志办公室整理.徐时栋集第3册[M].宁波:宁波出版社,2016:1265.“此”指黄岩县,辖境包括今台州市黄岩区、路桥区、椒江区、温岭市。参见郑天挺,吴泽,杨志玖主编.中国历史大辞典[M].上海:上海辞书出版社,2000:2632.

308中国民间文学集成全国编辑委员会,《中国民间文学集成?浙江卷》编辑委员会.中国民间故事集成?浙江卷[M].北京:中国I8BN中心,1997:306.

309北宋《徐氏谱》,转引自宁波市人民政府地方志办公室整理.徐时栋集第3册[M].宁波:宁波出版社,2016:1154+1156+1273.

310徐氏宗谱第八届编委会编.四明细岭徐氏宗谱下册[M].宁波:出版者不详,2009:270.

311麻承照编.东钱湖的传说[M].北京:中国文联出版社,1999:66.

“先乘船逃到舟山,……觉得定海这地方是个孤岛,没有发展前景,……渡海到了鄞县。”312“从彭城逃到浙江湖州,又从湖州逃到衢州,一路秋毫无犯,纪律严明,沿途百姓拥护。……从衢州逃到宁波,又从宁波逃到黄岩,在塘岭、徐山一带安顿下来。”313第六项功能“逃亡”的表现形式有两个,一是直接逃往目的地,二是在途径地停留一段时间后到达目的地。与该功能相关的其他成分是“逃亡的目的地”(简称“目的地”),表现形式有七个:一是今邳州市,314二是越城,315三是今衢州市龙游县,316四是今无锡市、常熟市一带,317五是今台州市黄岩区、路桥区、温岭市一带,318六是今舟山市,319七是今宁波市鄞州区。320“逃亡”这一功能的历史根源是徐夷的调整阶段,即原本进行对外扩张的这批徐夷从淮南江北地区迀回淮北的祖居地(今邳州市一带)的阶段。既然战略性撤退有明确的目的地,而且据《左传?宣公八年》记载,楚庄王在攻灭舒寥以后便正式划定了楚国在淮南地区的疆界,321所以回迁的徐夷应该是直奔目的地,中途不太可能有过多的停留。因此,“逃亡”这一功能的原生形式是直接逃往目的地,而“目的地”这一成分的原生形式就是今邳州市。

312麻承照编.东钱湖的传说[M].北京:中国文联出版社,1999:67.

313台州市路桥区文化体育局编.路桥故事[M].北京:人民日报出版社,2004:17.

314《博物志》《水经注》《后汉书》《元和郡县图志》等文献记载的武原县地处今邳州市,参见第一章第一节脚注。《云坛山的传说》《十二进院落的传说》中的云坛山、涧池位于邳州市岔河镇,依宿山位于岔河镇与戴庄镇交界一带。见附录二访谈记录(四)及张冠星,王朝堂主编.邳县志[M].北京:中华书局,1995:邳县地图

315参见前文脚注所示《韩昌黎文集校注》《龙游县志》中相关文段。

316元代《龙泉庙记》记载的姑蔑、太末即今龙游县,“春秋为姑蔑……约秦王政二十五年,始置太末(也作大末)县。”浙江省龙游县志编纂委员会编.龙游县志[M].北京:中华书局,1991:11.

317《重修琴川志》《姑苏志》记载的胶山大致位于今无锡市东北锡山区与常熟市交界一带。参见谈汗人.无锡县志[M].上海:上海社会科学院出版社,1994:130.

318参见前文脚注所示《黄岩县志》《路桥故事》中相关文段。

319《会稽地志》记载的翁洲即今浙江省东部的舟山岛,位于舟山市,参见第一章第一节脚注。《中国民间故事集成?浙江卷》收录的异文《徐偃王之死》中出现的定海即舟山市定海区,地处舟山岛西部。参见定海县志编纂委员会编.定海县志[M].杭州:浙江人民出版社,1994:25.

320北宋《徐氏谱》《四明细岭徐氏宗谱》《东钱湖的传说》所提东钱湖、隐学山位于今宁波市鄞州区(包括鄞州区在内的六个宁波市市辖区旧称鄞县)。参见宁波市鄞州区地方志编纂委员会编.宁波市鄞州区志1978-2008[M].杭州:浙江古籍出版社,2016:1794.

321“伐舒寥,灭之,楚子疆之(杜注:正其界也)。”杨伯峻编.春秋左传注第二册[M].北京:中华书局,1990:696.

上一节提到,春秋中、晚期的徐国都城遗址就是邳州市的梁王城、鹅鸭城遗址,附近的九女墩大墓群是春秋晚期的徐国王室墓群,三处遗址出土了大量具铭徐国青铜器;322而且,鹅鸭城遗址“北依青岗山、锅山,西靠禹王山、胜阳山,南临谷山,仅西南和东面有两缺口,其余皆为群山环绕。东面有西洳河自东北向西南流过。……该城址地势比较低凹,……四枚磐坯……表面已被水严重溶蚀,……其它遗物也均有长期经受水蚀的痕迹。”323这正好符合《左传?昭公三十年》所载吴国通过截水泄洪之法攻陷徐国都城一事。324在途径地停留一段时间后到达目的地,以及所有位于江南地区的目的地,这些派生形式的产生与吴国攻灭徐国以后徐夷的陆续南迀有关。总的来说,南迀的徐夷有三个选择。

其一是投奔楚国。《左传?昭公三十年》记载:“灭徐。徐子章禹断其发,携其夫人,以逆吴子。吴子唁而送之,使其迩臣从之,遂奔楚。楚沈尹戌帅师救徐,弗及,遂城夷,使徐子处之。”325这段记载说明,吴国攻伐徐国之前,徐国已经与楚国结盟,起码达成了某种约定,326所以楚国才会派兵前往徐国进行救援(尽管援兵未能及时到达);徐国都城陷落后,徐君章禹在吴君阖闾的许可下,带着夫人与亲近之臣离开国土,前往楚国,在对方的安排下居于夷地。

322参见孔令远.徐国的考古发现与研宄[D].四川大学,2002:27-34.

323孔令远.徐国的考古发现与研宄[D].四川大学,2002:41.弓丨文中的“西洳河”实际上为老西枷河。参见张冠星,王朝堂主编.邳县志[M].北京:中华书局,1995:邳县地图.

324《左传?昭公三十年》载:“吴子怒。……遂伐徐,防山以水之(杜注:防壅山水以灌徐)。己卯,灭徐。”杨伯峻编.春秋左传注第四册[M].北京:中华书局,1990:1508.

325杨伯峻编.春秋左传注第四册[M].北京:中华书局,1990:1508-1509.

326徐楚结盟抗吴可能在鲁昭公二十七年已经开始。鲁成公七年,吴国崛起,“蛮夷属于楚者,吴尽取之,是以始大”,吴楚之间矛盾渐增。鲁昭公二十六年秋,“楚平王卒。”鲁昭公二十七年春,吴君僚趁楚国大丧之际派公子掩余、烛庸率军进攻楚国,楚军及时反击,吴军一直无法撤退(吴子欲因楚丧而伐之,使公子掩余、公子烛庸帅师围潜,……楚莠尹然,工尹麋帅师救潜。左司马沈尹戌帅都君子与王马之属以济师,与吴师遇于穷。令尹子常以舟师及沙淌而还。左尹郤宛、工尹寿帅师至于潜,吴师不能退。)。同年夏,吴国另一位公子光(僚的堂兄弟,即后来的吴君阖闾)派刺客暗杀吴君僚并成功(吴公子光8:“此时也,弗可失也。”告縳设诸曰:“上国有言曰:‘不索何获?,我,王嗣也,吾欲求之。”……夏四月,光伏甲于堀室而享王。……縳设诸置剑于鱼中以进,抽剑刺王,铍交于胸,遂弒王。)。阖闾即位后,吴公子掩余逃往徐国、烛庸逃往钟吾国,楚军听说吴国内乱就收兵返回(吴公子掩余奔徐,公子烛庸奔钟吾。楚师闻吴乱而还)。鲁昭公三十年,吴君阖闾要求徐君、钟吾君逮捕在逃的吴公子,徐君、钟吾君未听从,吴公子投奔楚国,楚昭王热烈欢迎并赠予土地和城池(吴子使徐人执掩余,使钟吾人执烛庸。二公子奔楚,楚子大封而定其徙。使监马尹大心逆吴公子,使居养。莠尹然、左司马沈尹戌城之,取于城父与胡田以与之。将以害吴也。)。或许从得知吴国内乱起,徐国、钟吾国、楚国就暗中制定了计划,意图利用吴国内乱的时机,将吴公子拉入己方阵营对抗吴君阖闾,以防吴国独大,所以徐君才冒着触怒阖闾的风险放走吴公子且怂恿其投奔楚国。只是计划最终还是落空了。参见杨伯峻编.春秋左传注[M].北京:中华书局,1990:931-1508.

其二是投奔吴国。前述吴君阖闾伐徐的直接目的是惩罚徐君(根本目的自然是扩大势力范围),因为徐君先是收留了潜逃的吴公子掩余,后来又没有按照阖闾的要求逮捕掩余,反而放任掩余逃往楚国。327在伐徐之前,阖闾已擒获了钟吾君,^后者与徐君一样包庇了潜逃的吴公子。可是徐君章禹不仅免于被擒,还得到了吴君阖闾的安慰以及携亲眷离境奔楚的许可,宄其原因,除了章禹遵吴俗断发329以表诚意,携夫人前去迎接阖闾之外,还有可能是阖闾念及吴、徐两国的亲属关系,或是计划让章禹埋伏在楚国刺探情报。鲁昭公四年时在位的徐君,其母就是吴国人,330至鲁昭公三十年为止也才过去26年,关系还不算疏远。徐、吴联姻在考古材料中也有迹可循。镇江市丹徒区北山顶春秋墓地处江南,位于春秋时期吴国境内,331该墓出土了不少春秋晚期的具铭徐国青铜器。332其中,甚六之妻鼎的铭文显示,“器主夫坎申是徐国贵族甚六之妻,……是吴国女子。”333而且,邳州市九女墩三号墓“出土的编钟以及石磐、鼓槌等与丹徒北山顶墓所出极为相近,另外,尊的颈及足部所饰的锯齿纹、蟠蛇纹、连珠纹在北山顶所出鸠杖上亦有表现,风格极为相近,这些都表明丹徒北山顶墓与徐有着某种内在联系”334。

其三是投奔越国。绍兴市坡塘狮子山306号墓位于春秋时期越国境内,335该墓出土了两件春秋晚期的具铭徐国青铜器,一件为炉盘,器主为“徐王之元子”;336—件为汤鼎,器主为徐国某官,他在铭文中“向祖先宣誓,要守祖俗、知恩辱”337。在形制与纹饰方面,306号墓与九女墩出土的兽首鼎、汤鼎、附耳327参见上一条脚注。

328“吴子怒。冬十二月,吴子执钟吴子。遂伐徐,……”杨伯峻编.春秋左传注第四册[M].北京:中华书局,1990:1508.

329《左传?哀公七年》载:“大伯端委以治周礼,(杨伯峻注:大伯初至吴,或仍其旧服,即所谓治周礼也。)仲雍嗣之,断发文身,贏以为饰。(杨伯峻注:仲雍不得已而从吴之旧俗。)岂礼也哉?有由然也。”杨伯峻编.春秋左传注第四册[M].北京:中华书局,1990:1641.

330《左传?昭公四年》载:“徐子,吴出也。(杨伯峻注:其母为吴国女。)”杨伯峻编.春秋左传注第四册[M].北京:中华书局,1990:1252.

331春秋时期吴国疆域参见《中国历史地图集》编辑组编.中国历史地图集第一册[M].上海沖华地图学社,1975:19+26.

332参见孔令远.徐国的考古发现与研究[D].四川大学,2002:49-58.

333孔令远.徐国的考古发现与研究[D].四川大学,2002:50-51.

334孔令远.徐国的考古发现与研宄[D].四川大学,2002:92.

335春秋时期越国疆域参见《中国历史地图集》编辑组编.中国历史地图集第一册[M].上海沖华地图学社,1975:19+26.

336参见孔令远.徐国的考古发现与研宄[D].四川大学,2002:53-54.

337董楚平.绍兴306号墓国属问题研究一一兼及浙江徐偃王传说[J].绍兴文理学院学报(哲学社会科

盆形鼎、三段式尊、炉盘非常相似。338另有“绍兴出土的两件越王戈,证明徐、越关系密切,越国曾经是徐国强大的后盾”339。此外,余王利孜剑、余王利邗剑、徐王戈的鸟虫书铭文所记内容“反映出徐、越王室间有着不同寻常的亲密关系”340。

“目的地”这一成分的派生形式中,无锡市、常熟市一带属于春秋时期吴国疆域;衢州市龙游县、舟山市、宁波市鄞州区以及台州市黄岩区、路桥区、温岭市一带大致属于春秋时期越国疆域,而越城或泛指越国某地,或特指越国都城(今绍兴市境内)。341总而言之在吴国和越国的疆域内。不过,徐夷在春秋晚期亡国后的南迀不一定是促使这些派生形式产生的主要原因。一方面,并非所有的徐夷迀居地都会成为传说中徐偃王逃亡的目的地。如前所述,末代徐君章禹迀居于楚国境内的夷地(“杜注:夷,城父也。”342),该地位于今河南省亳州市东南部。343然而现存的徐偃王传说异文中并未出现相应的表现形式。另一方面,绍兴306号墓出土的汤鼎铭文显示,迀居越国的这批徐夷“不忘亡国之耻,决心整肃风俗,以图东山再起”344;由此可知,他们对祖居地怀有眷恋之情,未尝不渴望收复失地,这种眷恋和渴望也会投射到徐偃王传说中。所以,徐偃王传说在“逃亡的目的地”这一成分上直到春秋战国时期应该都表现为原生形式。

至于派生形式产生的主要原因,根据江南地区徐氏谱牒所载宗族迀居历程推测,应当是南迀的徐夷历经数代人的繁衍生息,逐渐在江南地区发展出多支人口繁多、声名显赫的宗族;族中长辈出于教导晚辈、团结宗族之目的,必然会向晚辈讲述本宗族历史;而为了突出历史之悠久、成就之辉煌,他们会强调本宗族是徐偃王的后裔;又为了增加此说的可信度,他们对徐偃王传说进行了不同程度的增改。有些宗族传承的异文叙述为先逃往祖居地或南下途中的其他学),2006(06):34.另见孔令远.徐国的考古发现与研宄[D].四川大学,2002:53.

338参见孔令远.徐国的考古发现与研究[D].四川大学,2002:79-82.

339吴光主编.中国地域文化通览?浙江卷[M].北京:中华书局,2014:42.

340孔令远.徐国的考古发现与研宄[D].四川大学,2002:58-59.

341参见《中国历史地图集》编辑组编.中国历史地图集第一册[M].上海:中华地图学社,1975:19+26.

342杨伯峻编.春秋左传注第四册[M].北京:中华书局,1990:1509.

343参见《中国历史地图集》编辑组编.中国历史地图集第一册[M].上海:中华地图学社,1975:25-26.

344孔令远.徐国的考古发现与研究[D].四川大学,2002:72.

地点,最后抵达本宗族聚居地;有些异文叙述为直接逃往本宗族聚居地,总之要凸显本宗族与徐偃王之间的联系。

传说中徐偃王逃往江南的六个目的地,皆曾有徐氏宗族迁入并聚居。无锡市、常熟市一带有锡山徐氏。清代《锡山徐氏宗谱》载:“吾祖铉公,……乾德五年三月九日,敕征为翰林学士,累封开国侯,始居无锡东胶山之横塘里。”345越城(按越国都城理解)附近有诸暨各支徐氏和余姚茹墟徐氏。《诸暨徐氏谱》载:“唐末重臣徐鸿,原寓浙江永兴,后迀长山,被称为萧山、富阳、诸暨之徐氏共祖。”346《余姚茹墟徐氏谱说》所引南宋《徐氏家谱图?序》载:“希刑部侍郎,随驾南渡至越,遂居会稽,名所居高第为徐家宅,厥后子姓世守成业。”

347所引明代《茹墟徐氏家谱?叙例》载:“希子仲明、仲暍,仲明三子,……珣三府君者,余姚始迀祖也。”348衢州市龙游县有灵山徐氏、上浦徐氏等四十二支徐氏宗族。349其中,灵山徐氏等十七支宗族的迁入可追溯至西汉末年,民国《龙游县志》卷三《氏族考上》载:“汉徐元洎,成帝时,为江夏太守,避王氏之乱,于阳朔二年(前23)五月十八日,始自江北徙居太末县城南泊里村(案:泊里,即泊鲤,后称灵山)。”350不过徐元洎的子孙又迁往他地,直到七世孙徐洪任衢州太守后才再度定居灵山,成为灵山徐氏的始迀祖,351后来灵山徐氏又分化出十六支宗族。352其余二十五支徐氏宗族的迁入时间在宋代至清代之间。353台州市有天台徐氏,“元泊二十七世孙日行周,在唐僖、昭之间,是迁今台州天台。”354宁波市鄞州区先有天台徐行周的十七世孙徐应汉于两宋之交

345汪广仁主编.锡山徐氏宗谱[M].出版地不详:出版者不详,1998:140.

346《诸暨徐氏谱》编辑委员会主编.诸暨徐氏谱[M].北京:团结出版社,2018:序言6.

347徐泉华点校.余姚茹墟徐氏谱说[M].北京:中国文史出版社,2016:262.

348徐泉华点校.余姚茹墟徐氏谱说[M].北京:中国文史出版社,2016:265.

349民国《龙游县志》卷三《氏族考上》载:“徐:灵山、上浦、下徐、上张坞、尚徐、白鹭冈、泽随前宅、泽随五凤、清塘、山前山后、沙溪下宅、九都、溪东、灵山下街、伯益坞、下店、茂盛湾。唐公埠、五都。西徐、择基。崇元。水阁。下大街、后渠、清塘下、潮霆殿下、源头。灵石、生塘、丛桂、石廓、上山头。兰石。柘溪。斗塘。河东。金马店。河西。丰塘。杨村。下村。”余绍宋撰辑.王志邦,孙平校点.龙游县志[M].北京:中华书局,2009:123-124.

350余绍宋撰辑.王志邦,孙平校点.龙游县志[M].北京:中华书局,2009:164.

351“元洎生寿,平阳太守。寿生悌,雁门太守、幽州刺史、始兴侯。悌生弘,见《传》。弘生昇,镇北大将军、咸阳侯;昇生饶,散骑常侍、尚书左仆射、丹阳侯;饶生本,庐陵太守、太末侯。本生五子,其第五子洪,衢州太守,居灵山,是为灵山徐氏之始祖。”余绍宋撰辑.王志邦,孙平校点.龙游县志[M].北京:中华书局,2009:164.

352参见余绍宋撰辑.王志邦,孙平校点.龙游县志[M].北京:中华书局,2009:164-167.

353参见余绍宋撰辑.王志邦,孙平校点.龙游县志[M].北京:中华书局,2009:167-173.

354宁波市人民政府地方志办公室整理.徐时栋集第3册[M].宁波:宁波出版社,2016:1200.

“始迀鄞”355,又有徐湛之于元代“卜居于鄞塘乡龙舌”356,后有徐圣修于明代“万历年间卜居四明细岭”357。舟山市的徐氏谱牒虽未见留存者,但从“嵊泗列岛”、“泗礁岛”358等地名来看,应当有一批徐夷曾在此地聚居,故而将祖居地的泗水之名“泗”作为迁居地的名称。

迁居江南的徐氏宗族大多发展为当地的大族、望族。《锡山徐氏宗谱》卷一《丰范集》为祖先画像合集,其首有文天祥亲笔题写的《徐氏谱像跋》,其内有柳宗元亲笔题写的《懿王像赞》。359南宋时期,余姚茹墟的“徐氏树德崇仁,蔓延藤茂荣显,累朝科第相望,至今益盛,诚鼎族也”360。徐氏宗族在衢州市一带分布甚为密集,唐代衢州境内“民多姓徐氏”,361民国时期龙游县“凡三十一姓二百九族”362,平均来说每姓有九至十族,实际上仅徐姓就有四十二族;其中灵山徐氏自元代徐崇以后,“族大支繁,皆其苗裔。……至清初,其族极盛。

《传》中,若徐漳、徐允墦、徐文熹、徐文熘、徐荣祖、徐崑皆是。……至今凡一百三十一世,吾县第一旧族。”363清雍正年间,徐东埭徐氏重修祖祠,同为鄭县人的戏曲作家李凯在《重修祖祠记》中称赞道:“徐氏为吾鄞巨室,自宋定远任来,不下千余户,文章行诣,代有名人,区区科第不足数也。”364这些徐氏宗族也无一不奉徐偃王为祖先。《锡山徐氏宗谱》卷一《丰范集》收录了偃王像,365卷四《家规》规定,“偃王皆十三派之祖。虽世迁,合族子孙必当春秋祭之。”366《诸暨徐氏谱》指出,“伯益公传至偃王三十二世,偃王传至过江祖元洎三十七世。”367余姚茹墟徐氏在《家谱尚史》一文中引用部分古代

355“宋室南渡,其十七世孙应汉,是始迁鄞。是载其家乘以至,是为北宋《徐氏谱》以传至今。”宁波市人民政府地方志办公室整理.徐时栋集第3册[M].宁波:宁波出版社,2016:1200.

356“湛之,忠孝性生,建功立业,卜居于鄞塘乡龙舌。……徐之著姓自此始。正和间,授兖州刺史。”胡纪祥主编.徐东捸村志[M].宁波:宁波精英版彩印有限公司,2012:229.

357徐氏宗谱第八届编委会编.四明细岭徐氏宗谱上册[M].宁波:出版者不详,2009:26.

358定海县志编纂委员会编.定海县志[M].杭州:浙江人民出版社,1994:27-28.

359参见汪广仁主编.锡山徐氏宗谱[M].出版地不详:出版者不详,1998:18+20.

360徐泉华点校.余姚茹墟徐氏谱说[M].北京:中国文史出版社,2016:262.

361韩愈著.马其昶校注.马茂元整理.韩昌黎文集校注[M].上海:上海古籍出版社,2014:462.

362余绍宋撰辑.王志邦,孙平校点.龙游县志[M].北京:中华书局,2009:124.

363余绍宋撰辑.王志邦,孙平校点.龙游县志[M].北京:中华书局,2009:164.

364胡纪祥主编.徐东捸村志[M].宁波:宁波精英版彩印有限公司,2012:122.

365参见汪广仁主编.锡山徐氏宗谱[M].出版地不详:出版者不详,1998:21.

366徐家保,徐振清撰修.锡山徐氏宗谱[M].南京:凤凰出版社,2011:90.

367《诸暨徐氏谱》编辑委员会主编.诸暨徐氏谱[M].北京:团结出版社,2018:15.

文献介绍徐偃王的生平。368龙游县的徐氏宗族中,灵山徐氏等十七支宗族因谱牒所载世系完整明确,连民国时的县志编纂者都承认他们“系出伯益,至三十二世,为徐偃王”369。其余二十五支徐氏宗族也宣称自己是徐偃王的后裔,尽管因世系不明而未得到官方承认。370现存徐氏谱牒中,最早将徐偃王列为本宗族第三十二世的,是于两宋之交入鄞的徐氏宗族编纂的北宋《徐氏谱》。371徐东埭徐氏承袭此世系。372四明细岭徐氏认为“对徐氏影响最为深远的还当推三十二世孙徐偃王”373,其宗谱也收录了徐偃王像。374需要指出的是,这些徐氏宗族在记录宗族世系时,是将徐偃王作为特定的历史人物看待的,而且普遍将其年代定位于西周,这正与徐夷在西周发展至鼎盛的基本史实相一致。数代人对这段光辉历史的反复传颂,使西周时期的徐偃王(尤其是能与周穆王相抗衡的名为驹的徐偃王)在群体记忆中成为所有徐偃王的代表,进而使“徐偃王”这一名号由对徐夷首领的通称具体化为对第三十二代徐君的专称。

由前述徐氏谱牒可知,徐氏宗族迀居江南地区的时间,在文献记载中最早为西汉阳朔二年。而且除了龙游县各支徐氏宗族,台州市、宁波市、诸暨市等地的徐氏宗族皆奉阳朔二年渡江的徐元洎为“迀江南之共祖”375。所以,徐氏宗族在江南地区的兴起(包括人口和名望两个方面)不会早于西汉阳朔二年。

另外,从徐元洎子孙的官职及封地来看,这支宗族在一世孙徐寿至四世孙徐昇期间仍主要居于黄河流域;376假设一世孙徐寿生于阳朔二年,十八岁得子,二

368徐泉华点校.余姚茹墟徐氏谱说[M].北京:中国文史出版社,2016:20.

369余绍宋撰辑.王志邦,孙平校点.龙游县志[M].北京:中华书局,2009:164.

370“以下诸徐氏皆托始偃王。今以时代太远,世次不明,故不与灵山徐氏汇列。”余绍宋撰辑.王志邦,

孙平校点.龙游县志[M].北京:中华书局,2009:168.

371参见宁波市人民政府地方志办公室整理.徐时栋集第3册[M].宁波:宁波出版社,2016:1208-1211.

372参见胡纪样主编.徐东埭村志[M].宁波:宁波精英版彩印有限公司,2012:98-99.

373徐氏宗谱第八届编委会编.四明细岭徐氏宗谱上册[M].宁波:出版者不详,2009:22.

374参见徐氏宗谱第八届编委会编.四明细岭徐氏宗谱上册[M].宁波:出版者不详,2009:28.

375“汉成帝时金紫光禄大夫徐元洎,为避王莽之乱,于阳朔二年(公元前23年)由北入南,渡江隐居姑蔑城,此迁江南之共祖,后人称其为‘过江祖元洎’。”《诸暨徐氏谱》编辑委员会主编.诸暨徐氏谱[M].北京:团结出版社,2018:

序言6.徐元洎二十七世孙徐行周是天台徐氏始迁祖,徐行周十七世孙徐应汉是鄞徐氏始迁祖,参见前文脚注。

376“元洎生寿,平阳太守。寿生悌,雁门太守、幽州刺史、始兴侯。悌生弘,见《传》。弘生昇,镇北大将军、咸阳侯。昇生饶,散骑常侍、尚书左仆射、丹阳侯。”(余绍宋撰辑.王志邦,孙平校点.龙游县志

[M].北京:中华书局,2009:167.)平阳治今山西临汾西南,辖境南达河汾,北阻太原,南通长安、洛阳;雁门治今山西朔州东南,辖境为山西宁武以北,大同、浑源以西,内蒙古黄旗海、岱海以南地区;幽州治今北京城西南隅,辖境西至山西阳高,南略同战国燕国南界,北至河北承德、辽宁建昌以北于鲜卑乌桓,东至辽宁宽甸、抚顺以东、鸭绿江两岸于高句丽;咸阳治今陕西咸阳东北。上述地点皆位于长江以北。丹阳治安徽宣州,辖境相当安徽长江以南,江苏茅山及浙江天目山以西和武强溪以北地区。参见郑天挺,吴十岁赴任,以此类推,五世孙徐饶赴任之时约为公元70年,属东汉中期。377据此推测,南迀后的徐氏宗族对徐偃王传说的增改也应晚于东汉中期。而从现存异文来看,叙述徐偃王逃往江南地区的异文最早见于《会稽地志》;如前所述《会稽地志》约成书于陈隋之际,确实晚于东汉中期。

综上所述,在途径地停留一段时间后到达目的地,以及所有位于江南地区的目的地,这些派生形式产生的主要原因,是南迀后的徐氏宗族为了强调自己乃徐偃王的后裔,便根据本宗族的迀居情况对徐偃王传说进行了相应的改动。有的宗族为了使叙述更加曲折生动,还进一步改动了上一项功能“战败”的表现形式,于是产生了两个复合式派生形式一一不忍民众受伤而假装战败,之后被敌军击败;先战略性撤退,之后被敌军击败。更有甚者索性将徐偃王作为首领的势力范围也改为江南地区,即前述“绍兴会稽山一带”这一派生形式。

第二节建设当地:基于地方文化的多种衍化

第七项功能“建设当地”在各篇异文中有如下表述:

“偃王乃于此处立城。”378

“偃王选定云坛山前的三山环抱一面湖水的地方,……亲自带领臣民建造

城池。”379

“隐学山,县东南四十五里,东钱湖畔,下有放生池,旧名栖真,周徐偃

王隐学于此。”380

“在一小山岙构屋竖椽,读书养性。”381

“他马上叫来风水先生,替他寻找安兵立业的地方。风水先生看中离定海

东南三十里的一个山头,说这个地方可以创万世基业。徐偃王就在这山湾里造泽,杨志玖主编.中国历史大辞典[M].上海:上海辞书出版社,2000:535+702+2178+2138+2872.

377东汉25-220年。参见万国鼎编.万斯年,陈梦家补订.中国历史纪年表[M].北京:中华书局,2018:92-94.

378刘炜毅.汉唐方志辑佚[M].北京:北京图书馆出版社,1997:323.“此处”指翁洲,详见附录一《会稽地志》中的相关文段。

379来源:《十二进院落的传说》,王如坤老师采录于邳州市。

380周希哲等修.张时彻纂.嘉靖宁波府志[M]//凤凰出版社编.中国地方志集成善本方志辑第一编第78册.南京:凤凰出版社,2014:129.“县”指鄞县,即今宁波市市区。

381徐氏宗谱第八届编委会编.四明细岭徐氏宗谱下册[M].宁波:出版者不详,2009:270.

起一座徐城,这地方后来叫‘城隍山头’。他在定海垦荒种田,围海晒盐,奖励老百姓生养,慢慢地使徐城兴旺发达起来。”382

“命人勘察地形,在塘岭修筑王城;一面开荒种地,饲养六畜,发展生产。……派人教百姓们种植五谷,饲养家畜;教他们种桑养蚕,抽丝织絹,还教他们建造房屋,隔室居住。把山洞里的人叫下来,住在土屋里。教他们学习礼仪,长幼有序。”383

“筑城凿池。……筑室居焉。”384

“在定海东南三十里的一个山湾里,造起了一座徐城,在那里垦荒种田,围海晒盐。……在东钱湖畔的隐学山隐居。”385“傍晚时分,狂风大作,飞沙走石,天昏地暗,安寨的百姓被飞沙走石砸得哭喊不断,到处一片狼藉。徐偃王手持宝剑,拨开飞沙走石,向山顶一看,嘿!一个妖怪在山头上乱舞八棱铜锤,使动法术,兴风石。……偃王早做准备,一伸手抓住妖怪说:‘别想逃!害人的妖怪!’一手按在山头上,一手撮起山下的土丘说:(让你永远难以翻身!’就把妖怪压在山头上的土丘下,山头上出现了一个很大的馒头状的土丘。人们称这个土丘叫云台寺。徐偃王镇压了妖怪,人们安居乐业。而妖怪不服气,变成云雾,围绕山头,时常发出怪声惊吓老百姓。偃王为安慰百姓,便把土丘作为他的练功场,每天早晚在山头上刀光剑影,直练得剑劈山石见泉水,指云挥雾可下雨。”386第七项功能“建设当地”有六个表现形式,一是建城,二是建书院隐居学习,三是建城并发展农业、改善民生,四是先在某地建城,后在另一地建书院隐居学习的复合式,五是先在某地建城并发展农业、改善民生,后在另一地建书院隐居学习的复合式,六是镇压妖怪。

382中国民间文学集成全国编辑委员会,《中国民间文学集成?浙江卷》编辑委员会.中国民间故事集成?浙江卷[M].北京:中国I8BN中心,1997:306.

383台州市路桥区文化体育局编.路桥故事[M].北京:人民日报出版社,2004:17-18.

384北宋《徐氏谱》,转引自宁波市人民政府地方志办公室整理.徐时栋集第3册[M].宁波:宁波出版社,2016:1248+1273.

385麻承照编.东钱湖的传说[M].北京:中国文联出版社,1999:67.

386来源:《云坛山的传说》,王如坤老师采录于邳州市。

该功能的历史根源是徐夷的蛰伏阶段,包括春秋中、晚期在祖居地继续建设都城,以及亡国后在南迀途中建设新的活动中心。如前所述,春秋中、晚期的徐国都城遗址是位于戴庄镇的梁王城、鹅鸭城遗址。据王老师推测,鹅鸭城北面山丘的山顶是徐国都城的晒米场,山顶有三个直径约半米的圆形石台,即徐夷晾晒粮食的平台。387王老师还认为,徐国的粮食种植基地位于岔河镇(南邻戴庄镇)良壁村。原因有三:其一,位于邳州市的海拔最高处,不易受到洪涝灾害的影响;其二,土质好;其三,靠近水源,便于引水灌溉。王老师还提到,良壁村古名“祥陂”,表明此地是盛产粮食的吉祥之地。388此外,今舟山市和台州市境内各有一处徐城遗址,可能是徐夷亡国后在南迀途中建立的活动中心。舟山市境内的徐城遗址位于舟山岛(古籍习称翁洲、翁山),相关记载最早见于前述《会稽地志》。后有南宋宝庆《四明志》卷第二十《昌国县志全》载:“翁山,一名翁洲,县东三十里。徐偃王所居也。今城址犹存。……《十道四藩志》云:(徐偃王城翁洲以居,’其址今存。”389据此可知,徐城位于昌国县治所以东三十里(昌国县为今舟山市定海区旧称)。390明嘉靖年间遗迹尚存,391清康熙年间则不存。392但是,清代方志记载的徐城反而占地更广、结构更复杂了。不仅有位于城隍头山的主城一一“城隍头山,县东三十387当地人将此山习称为锅山、大锅山,并根据山顶的圆形石台附会出薛礼东征时曾在此山驻扎的传说;圆形石台是军队做饭用的锅,锅山之名由此而来。但王老师在实地考察之后判断,山顶的圆形石台并非锅具:“我用手量了一下,所谓的锅大体有那么大(用手比划了一圈,直径约半米),一溜儿三个,一个完整的,一个毁一点儿的,再一个完全毁了。这一片有那么大(接近房间面积),还要大,很平整的石头,那上面确实有,好像是岩画。……如果是锅,应该要生火吧?这底下什么都没有怎么热锅呢?光根据那个形状是锅,实际上这里是晒米场,这里是鹅鸭城存米的地方,把米放在那儿晒,晾着,而且很滑溜。”王老师推测此山原名大郭山,即内城外郭之“郭”,因为此山相当于鹅鸭城的外围城墙。相应地,鹅鸭城东边的小谷山,原名小郭山。参见附录二访谈记录(四)。

388“我们这个村庄,……徐国的时候叫‘样陂’,就是‘羊陂’(引者注:写作‘羊陂‘羊’通‘祥……我们良壁村这里从来没淹过,是邳州的至高点,土质又好,那时候引水灌溉。这个羊就是‘祥’,因为我们这里是个吉祥的地方,是宜种五谷、盛产粮食的地方。”参见附录二访谈记录(四)。

389浙江省地方志编纂委员会编著.宋元浙江方志集成第8册[M].杭州:杭州出版社,2009:3532+3544.

390“宋熙宁六年(1073),……宰相王安石曾知鄞县,以此地‘东控日本,北接登莱,南亘瓯闽,西通吴

会,实海中之巨障,足以昌壮国势’,奏请置县,赐名昌国,为下县,隶明州。绍兴十三年(1143)升为

望县。……明洪武……二十六年六月废昌国县。自此原昌国县境,俗称昌国乡,……清康熙……二十七年

置定海县,隶宁波府。”定海县志编纂委员会编.定海县志[M].杭州:浙江人民出版社,1994:24-25.

391嘉靖《宁波府志》卷六《山川?定海?山》载:“翁山,一名翁洲……徐偃王尝居此,城址犹存。”凤

凰出版社编.中国地方志集成善本方志辑第一编78嘉靖宁波府志[M].南京:凤凰出版社,2014:167.

392“康熙《定海县志》曰:潫浦山,县东四十里,又名翁洲山,相传徐偃王曾驻师于此。《成化郡志》

载:基址犹存。今没。(按曰:诸书所计道里不同,今依《定海县志》,凡定海诸山仿此)。”转引自宁波市

人民政府地方志办公室整理.徐时栋集第3册[M].宁波:宁波出版社,2016:1249-1250.

里,一名城湾,相传徐偃王建城于此,今无所考。”393(舟山市定海区流传的《徐偃王之死》提到的“城隍山头”可能就出自此条记载中的“城隍头山”。)还有位于周边山丘岛屿的军事据点和训练基地一一“金旗山,县东二十七里,北即战洋。相传偃王建金旗于此,故名。……阵岙山,县东三十五里,偃王列战处,北有比战洋、磨刀桥,皆其址也。”394“凡定海之东,自金旗以至鼓吹,都五山四十里,皆附于偃王。……偃王居翁山,从者各自分布以守卫之,此金旗鼓吹之名,所由来也。”395至此舟山岛上的诸多地名都与徐偃王有了联系。但实际上,或许正因为徐城遗址的原貌在清代已不可考,才有了后人加以想象和附会的空间。

台州市境内的徐城遗址位于大唐岭东麓(黄岩区、路桥区与温岭市交界一带)。396相关记载最早见于南宋嘉定《赤城志》卷三九《纪遗门?遗迹》:“古城,在黄岩县南三十五里大唐岭东。外城周十里,高仅存二尺,厚四丈。内城周五里。有洗马池、九曲池。故宫基址,崈一十四级,城上有高木,可数十围。故老云即徐偃王城也。”397该徐城遗址出土了一件浮雕蟠龙青铜大盘,据董楚平推测,“可能是江淮出土的六鸟蟠龙纹盘的姊妹器,都属徐、舒的传国宝器。”398距离该遗址“数十里的临海市上山冯,于1983年出土三把青铜剑,……属春秋晚期江淮形制”。3"

因此,第七项功能建设的原生形式是建城和建城并发展农业、改善民生。

需要指出的是,邳州市岔河镇的《十二进院落的传说》的形态比较特殊。这篇异文在“建城”这一功能的表现上虽然沿袭了原生形式,但是整篇异文有可能是后起的。它叙述了徐偃王逃回祖居地后,在山神、河神、土地神等五位神仙的指点下选定城址,五位神仙又派遣鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、

393雍正《宁波府志》,转引自宁波市人民政府地方志办公室整理.徐时栋集第3册[M].宁波:宁波出版社,2016:1253.

394雍正《宁波府志》,转引自宁波市人民政府地方志办公室整理.徐时栋集第3册[M].宁波:宁波出版社,2016:1252-1253.

395宁波市人民政府地方志办公室整理.徐时栋集第3册[M].宁波:宁波出版社,2016:1255.

396“东城与南城的残缺城垣、基址,仍未全废。内外城的痕迹也依稀可辨。……古城依山面海而筑,面积约一平方公里。可随地捡到春秋战国时期的印纹硬陶碎片,而以秦汉与晋代的遗物为最多。此城使用时间很长,始建于何时,尚待正式发掘研宄。”董楚平.吴越文化新探[M].杭州:浙江人民出版社,1988:220.

397陈耆卿撰.赤城志[M]//宋世荣辑.台州丛书乙集.上海:上海古籍出版社,2013:634.

398董楚平.吴越文化新探[M].杭州:浙江人民出版社,1988:220.

399董楚平.吴越文化新探[M].杭州:浙江人民出版社,1988:221.

鸡、狗、猪十二员神君帮助徐偃王建造都城。都城建好后,徐偃王为纪念十二员神君的功绩,以十二员神君之名给十二位诸侯封号、授权,并以十二员神君之名命名十二座宫殿。此后云坛山前的徐国都城有了十二进院落之称。从徐偃王传说的整体结构来看,这篇异文对建城这一形式进行了表述上的详细扩充。

从结尾的表述来看,此传说的用意在于解释十二进院落古城的名称由来,但是借用了徐偃王传说的结构;又或许是以建城一事为基点,将徐偃王传说与邳州市流传的民间故事与融为一体,构成了十二进院落古城的名称由来传说。与之类似的是《云坛山的传说》,在借用徐偃王传说的结构的基础上,以镇压妖怪这一派生形式来表现“建设当地”这一功能,用以解释云坛山山顶土丘(古墓外部)、剑劈泉、饮马池的由来。

建书院隐居学习这一派生形式仅见于宁波市流传的异文,这应该与宁波市重视文教的社会风尚以及徐氏宗族对当地文教事业发展的巨大贡献有关。宁波市自宋代以来就是文化重镇,科举登第者在东南沿海首屈一指,同治《新修鄞县志》卷二《风俗》引成化《四明志》载:“自宋以来,礼俗日盛,家诗户书,科第相继,甲于东南。迨元习尚浮侈,风俗少靡。明兴文教,诞敷游,惰者易饬,骄奢者易检。复淳历之风焉。”400当地的徐氏宗族更是“文章行诣,代有名人,区区科第不足数也”4'不仅自身家学渊源深厚,而且积极推动地方文教事业的发展。徐东埭徐氏有徐禹圭、徐禹畴兄弟二人,“于至正年间齐中浙江乡试,郡邑前后聘为庠序师,卒以母老固辞,归养教授乡党。”402兄徐禹圭,“生徒慕从之者,远近如归。”403弟徐禹畴,“讲学训徒五十余年,弟子家有三世从之者。”404徐禹圭长子徐仲修、徐禹畴之子徐仲端,“自相师友,讲明正学,以淑后进。”405道光举人徐时栋是“集方志学家、藏书家、金石家、文学家、书法

400戴枚修.徐时栋等纂.宁波市鄞州区地方志办公室整理.同治鄞县志第1册[M].杭州:浙江古籍出版社,2015:65.

4m胡纪祥主编.徐东埭村志[M].宁波:宁波精英版彩印有限公司,2012:122.

402胡纪祥主编.徐东捸村志[M].宁波:宁波精英版彩印有限公司,2012:193.

403胡纪祥主编.徐东捸村志[M].宁波:宁波精英版彩印有限公司,2012:193.

404胡纪祥主编.徐东埭村志[M].宁波:宁波精英版彩印有限公司,2012:193.

405胡纪祥主编.徐东捸村志[M].宁波:宁波精英版彩印有限公司,2012:193.徐仲修还是初创徐东埭徐氏宗谱、始建徐东埭徐氏祖祠的人。“祖祠始自吾仲修公。”(胡纪祥主编.徐东埭村志[M].宁波:宁波精英版彩印有限公司,2012:122.)“本邑徐仲修有见于是矣,谱成请余为之叙也。”

(同上书:229.)

家、教育家为一身的文化大家,执甬上文坛牛耳达三十年之久”406,他校勘了宋元时期四明地区(今宁波市一带)的六部方志,并在此基础上编纂了同治《鄞县志》。407

第三节死后成神:从淮北的祖先神到江南的地方神

第八项功能“死后成神”在各篇异文中有如下表述:

“其山为徐山,山上立石室,有神灵,民人祈祷。今皆见存。”408

“其山为徐山,山上立石室庙,庙有神灵,民人请祷焉。”409

“偃王死,民号其山为徐山,凿石为室,以祠偃王。”410

“偃王死后,他的魂魄还守着云坛山。直到现在,到云坛山上还能听到偃

王舞剑的声音,可以寻到偃王的剑劈泉和饮马池,民间还流传着‘云坛山绕

云,不要问神’、‘云绕山头,沟河溢流’的谚语。”411

“王死,从亡之臣谥之曰(隐’,而葬于隐学之山,山在今明州。王既葬隐

学山,历秦、汉、晋、唐千八百余年,亭台俱废,旧址仅存。唐时,裔孙浩官

岭南节度使、吏部侍郎,来拜王墓。益增前仪,缭以墙垣,列以翁仲,及茗木

阜树。建四顾庵,立香火院,名曰隐学。”412

“徐偃王墓,在县南四十里隐学山寺后。”413

“死后即葬于此,后人将其读书处改为寺院,取名f隐学’。”414

“跳下东钱湖。……东钱湖的百姓被徐偃王的德行所感动,就将他的尸体

埋葬在隐学寺后,来纪念这位不平凡的人。”415

406戴枚修.徐时栋等纂.宁波市鄞州区地方志办公室整理.同治鄞县志第1册[M].杭州:浙江古籍出版社,2015:再版前言.

407“宁波简称甬,俗称四明。……以境内有四明山得名。”宁波市地方志编纂委员会编.俞福海主编.宁波市志[M].北京:中华书局,1995:12-13.

“徐时栋搜先辈遗集不吝重资,编成《宋元四明六志》,这对同治《鄞县志》的成书有筚路蓝缕之功。……而他一生最大的贡献在方志学,其中最重要的成果便是同治《鄞县志》。”戴枚修.徐时栋等纂.宁波市鄞州区地方志办公室整理.同治鄞县志第1册[M].杭州:浙江古籍出版社,2015:再版前言.

408张华撰.范宁校证.博物志校证[M].北京:中华书局,1980:84.

409郦道元撰.陈桥驿点校.水经注[M].上海:上海古籍出版社,1990:176.

410韩愈著.马其昶校注.马茂元整理.韩昌黎文集校注[M].上海:上海古籍出版社,2014:460.

411来源:《云坛山的传说》,王如坤老师采录于邳州市。

412转引自宁波市人民政府地方志办公室整理.徐时栋集第3册[M].宁波:宁波出版社,2016:1265+1274.

413周希哲等修.张时彻纂.嘉靖宁波府志[M]//凤凰出版社编.中国地方志集成善本方志辑第一编第78册.南京:凤凰出版社,2014:343.“县”指鄞县。

414徐氏宗谱第八届编委会编.四明细岭徐氏宗谱下册[M].宁波:出版者不详,2009:270.

415麻承照编.东钱湖的传说[M].北京:中国文联出版社,1999:68.

“在隐学山日夜修炼,最后得道成仙,升上仙界,人们叫他是仙人徐偃

王,,416

“相传王逃葬此,故其山名徐。”417

“立庙祀之者今之灵山欤?”418

“有遗庙在龙丘。”419

“至胶山而终,遂立庙于此。”420

“徐偃王死在会稽河里,……后来,定海老百姓知道徐偃王死了,都很悲伤。他们在鼓吹峰山建造了一座偃王祠,来纪念他。”421第八项功能“死后成神”的表现形式有三个,一是死后受到后人崇祀,二是死后魂魄守护着某地,三是在肉体未死的情况下得道成仙。与该功能相关的其他成分是“后人纪念徐偃王的地点”,有六个表现形式:位于邳州市徐山的石室,位于宁波市鄭州区隐学山的墓和寺院,位于台州市黄岩区、路桥区、温岭市交界一带的徐山,位于衢州市龙游县灵山的祠庙,位于无锡市、常熟市交界一带的胶山的祠庙,位于舟山市鼓吹峰山的祠庙。

“死后成神”这一功能的历史根源是徐夷的复兴阶段,是徐氏宗族在江南地区兴起后铭记故土、缅怀祖先的产物。此阶段的上限可以推至西汉阳朔二年(徐元洎于该年由江北迀居江南),下限应在晋室南渡以后。起初,徐氏宗族在江南地区还未形成规模,如本章第一节所述,直到东汉中期仍有徐氏宗族离开江南,迀往北方,他们对淮北的祖居地应该还拥有较深刻的记忆。所以,此时徐氏宗族对于徐偃王传说中“死后成神”这一功能的叙述,应该较为贴近徐夷在祖居地祭祖的真实情况。据王老师介绍,隔十二进院落古城与云坛山相望的山丘上,有一座正对云坛山古墓的石室,该石室由四块石头搭建而成,下方三

416麻承照编.东钱湖的传说[M].北京:中国文联出版社,1999:66.

417万历《黄岩县志》载,转引自宁波市人民政府地方志办公室整理.徐时栋集第3册[M].宁波:宁波出版社,2016:1265.“其山”指黄岩县玉甑峰,详见附录一万历《黄岩县志》中的相关文段。

418元代《龙泉庙记》载,转引自宁波市人民政府地方志办公室整理.徐时栋集第3册[M].宁波:宁波出版社,2016:1300-1301.

419余绍宋撰辑.王志邦,孙平校点.龙游县志[M].北京:中华书局,2009:266.

420孙应时始修.鲍廉增补.卢镇续修.常熟市地方志编纂委员会编.陈其弟校注.至正重修琴川志[M].北京:方志出版社,2013:99.

421中国民间文学集成全国编辑委员会,《中国民间文学集成?浙江卷》编辑委员会.中国民间故事集成?浙江卷[M].北京:中国I8BN中心,1997:306-307.

块立石呈“品”字形排布,上方覆盖一块大石,室内可容纳四人,王老师认为该石室是徐夷祭祀初代徐君若木的地点。422据此推测,“死后成神”这一功能的原生形式是死后受到后人崇祀,“后人纪念徐偃王的地点”这一成分的原生形式是位于邳州市徐山的石室,此徐山以正对云坛山古墓的石室所在的山丘为现实基础,这座山丘与武原县治所的相对位置也符合各篇异文对徐山的描述。《博物志》《水经注》《后汉书》《元和郡县图志》所载异文皆言徐山在武原县东方。武原县置于西汉汉高帝时期,废于隋开皇年间;423四部文献中《博物志》成书最早,为西晋早、中期(泰始中以后、永康以前,约为269-300年)424;不过《博物志》所载异文据称引自名为《徐偃王志》的文献,425此书亡佚已久,“著者及其时代均不详,……时代和燋周相去不远。”426谯周生活于东汉末至西晋初,427而江南徐氏宗族的兴起不会早于西汉阳朔二年;由上述条件推须!1,徐山在武原县东方这一说法,出现于书面文本的时间最早可达西汉阳朔二年,保守估计也不会晚于西晋初年。

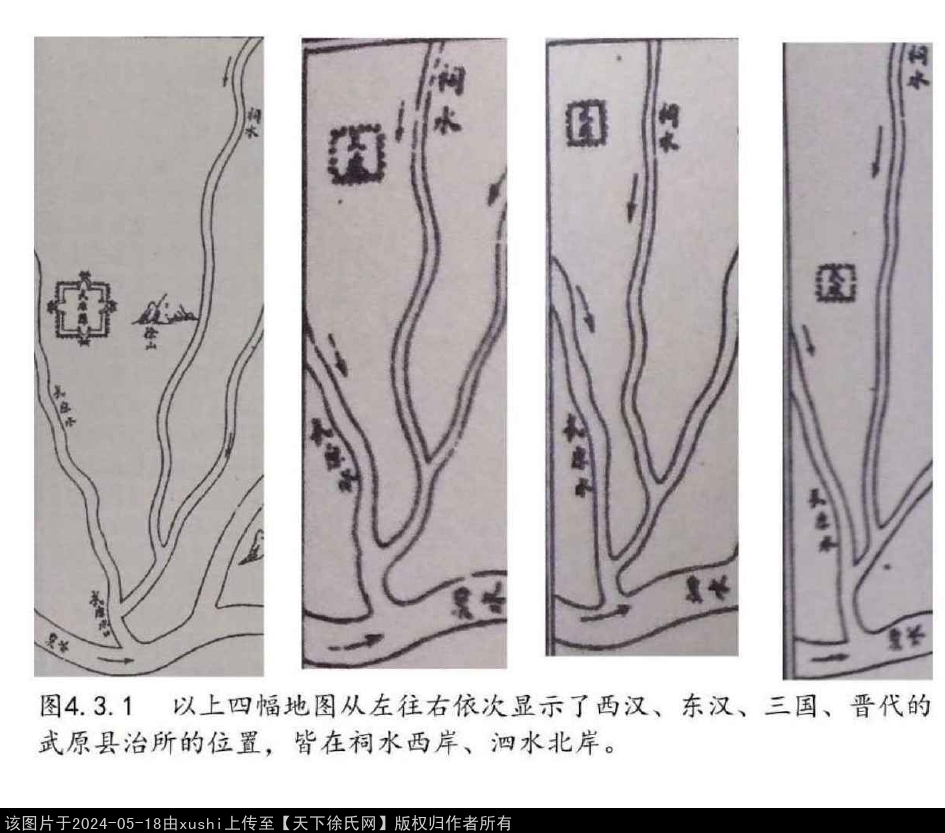

西汉至晋代,武原县治所一直位于祠水西岸(图4.3.1428,见下页),祠水即第二章第二节提到的连接十二进院落古城与云坛山的南北向河流,429祠水的河道大致重合于古城和云坛山这两点所在的直线,所以位于祠水西岸的武原县

422参见附录二访谈记录(四)。

423“武原县,西汉置。治今江苏邳州市西北洳口镇。属楚国。高帝时封卫肤为武原侯。景帝时国除为县。东汉属彭城国。魏晋因之。南朝宋初废。北魏复置。东魏武定八年(550)置武原郡于此。隋开皇十一年(591)改为良城县。”郑天挺,吴泽,杨志玖主编.中国历史大辞典[M].上海:上海辞书出版社,2000:1707.

424《博物志》编写者张华,生活于“公元二三二-三〇〇,……《博物志》一书作于何时,没有明文记载。惟王子年《拾遗记》说张华写好这本书,原来是四百卷,因为曾经送给晋武帝司马炎看过,司马炎认为书中‘记事采言,亦多浮妄’,叫他删改一下,就成为行世的十卷本了。但是这个记载恐怕是靠不住的,因为晋武帝司马炎曾在泰始三年下过命令,‘禁星气谶纬之学。’张华这本书就有许多谶纬之谈,它不仅只是言多‘浮妄’,而且直接忤逆了这个禁令。同时还加上书中有‘泰始中武库火’的记载,它的编写年代可能要迟晚一些”。(张华撰.范宁校证.博物志校证[M].北京:中华书局,1980:1-2.)西晋泰始年间即265-274年(万国鼎编.万斯年,陈梦家补订.中国历史纪年表[M].北京:中华书局,2018:96.),则泰始中约为269年,是《博物志》成书年代上限;张华卒于300年,即永康元年(出处同上),是成书年代下限。

425“《徐偃王志》云:徐君宫人娠而生卵,……”张华撰.范宁校证.博物志校证[M].北京:中华书局,1980:84.

426顾颉刚.徐和淮夷的迀、留一一周公东征史事考证四之五[M]//文史第三十二辑.北京:中华书局,1990:15.

427“谯周(约201-270),三国蜀汉巴西西充(今四川阆中西南)人,……入晋。”郑天挺,吴泽,杨志玖主编.中国历史大辞典[M].上海:上海辞书出版社,2000:3160.公元201年即东汉建安六年,270年即西晋泰始六年。参见万国鼎编.万斯年,陈梦家补订.中国历史纪年表[M].北京:中华书局,2018:94+96.

428四幅地图分别截取自民国《邳志补》卷一《历代疆域图》中的前汉图、后汉图、三国图、晋图。参见窦鸿年编.邳志补[M]//赵明奇主编.徐州古方志丛书第九册.北京:中华书局,2014:7667-7669.

429参见附录二访谈记录(四)及《邳州市境内文化遗址及山川分布示意图》。

治所也位于古城和云坛山的西方。又因为石室所在的山丘隔古城与云坛山相望,并且古城位于云坛山的正南面,故这座山丘位于古城的正南面,且同样位于祠水河道所在的南北向直线上;所以,武原县治所也位于这座山丘的西方,即这座山丘位于武原县治所的东方,与前述异文中对于徐山方位的描述相符。因此,死后受到后人崇祀及位于邳州市徐山的石室确实是原生形式。“死后成神”的派生形式中,死后魂魄守护着某地这一形式是为了与上一项功能“建设当地”的派生形式(镇压妖怪)相承接而产生的。在肉体未死的情况下得道成仙这一派生形式仅见于宁波市鄞州区的《仙人徐偃王》,此形式的产生应与道教在当地的流行有关。宝庆《四明志》卷第一《郡志卷第一?叙郡上?风俗》载:“风俗澄清,而道教隆洽,亦其风气所尚也。”?

“后人纪念徐偃王的地点”的五个派生形式均指向江南地区,这些派生形式的产生与徐偃王信仰在江南地区的盛行有关。自西晋元康元年“八王之乱”起,中原战事频发,“永嘉之乱”后西北各游牧民族接连在长江以北地区建立政权,西晋投降,“世家大族及流离失所的百姓都被迫播迀,……大部分人到了江南。”431其中自然也包括多支徐氏宗族。历经东晋、南北朝、隋唐,徐氏宗族在439浙江省地方志编纂委员会编著.宋元浙江方志集成第7册[M].杭州:杭州出版社,2009:3105.431“元康元年(291),她(引者注:指皇后贾南风)密召都督荆州军事的楚王司马玮入京,让他与都督扬州军事的淮南王司马允合势,率领禁军杀掉当时辅佐惠帝的杨骏,……其他诸王为控制朝政,也纷纷出兵,互相攻杀,终于酿成了‘八王之乱’。……一时间黄河南北的广袤地区成了战场。……山西的匈奴族各部首领共同推举刘渊为大单于,……永嘉四年(.310),……次年刘聪派刘曜、石勒、王弥等进攻洛阳,……‘永嘉之乱’。……建兴四年(316),刘曜率领匈奴兵攻破长安,晋愍帝投降。从此西北各族的铁骑蹂躏中原。……世家大族及流离失所的百姓都被迫播迁,……大部分人到了江南。……个中原因不外两条:一是战争多在黄河中下游的陕西、河南、河北南部、山西、山东进行,而江南则极少兵燹,……二是晋元帝定都建业,是西晋王朝的继续,……这股移民南下的浪潮……持续了一百七十多年。官方文献记载其总数人口当在90万人左右。”任崇岳著.中原移民简史[?.郑州:河南人民出版社,2018:35-37.

江南各地渐成规模,逐渐发展为当地的大族、望族(如本章第一节所述),他们有志于光宗耀祖,也有能力为祖先建庙立碑;本章第一节己指出,南迀后的徐氏宗族为了突出本宗族历史之悠久、成就之辉煌,皆奉徐偃王为祖先,因此自然会建立祠庙祭祀徐偃王,这是徐偃王信仰盛行的内因,也是根本原因。五个派生形式所涉及的地点都曾建有徐偃王祠庙,甚至有徐偃王冢墓,以及别称为徐山的山。这些庙、墓、山是派生形式产生的现实基础。宁波市鄞州区境内有一座墓、两座庙。徐偃王墓位于隐学山山腰,始建时间不详,曾长期荒废,仅存旧址;唐代宗时期徐浩前来拜谒并在旧址上扩建,同时在附近建立香火院,以“隐学”命名。432此名应是为纪念徐偃王曾在此地隐居学习,但反过来说,此名又增强了建书院隐居学习这一派生形式(上一节所述徐偃王传说第七项功能的派生形式之一)的真实性。另有一座徐偃王庙名曰灵山庙。433台州市黄岩区、路桥区、温岭市交界一带,有徐偃王墓、庙各两座。其中一座徐偃王墓在玉甑峰(又名徐山),始建时间不详,但不会晚于明万历年间,即载入方志的时间;434另一座在胜果院后山(又名徐山),始建时间不晚于南宋嘉定年间,435理由同上。两座徐偃王庙,其一在胜果院后山,436其二在前述大唐岭东麓徐城的东部。437衢州市龙游县由于徐氏人口占比极高,境内徐偃王庙数量在宋

432北宋《徐氏谱》载:“王既葬隐学山,历秦、汉、晋、唐千八百余年,亭台俱废,旧址仅存。唐时,裔孙浩官岭南节度使、吏部侍郎(引者注:此处官职记载有误,详见后文论述),来拜王墓。益增前仪,缭以墙垣,列以翁仲,及茗木阜树。建四顾庵,立香火院,名曰隐学。”(转引自转引自宁波市人民政府地方志办公室整理.徐时栋集第3册[M].宁波:宁波出版社,2016:1274.)宝庆《四明志》卷第十三《鄞县志卷第二?叙祠?寺院?教院》载:“县南六十里隐学山。唐建中二年建(引者注:隐学院的始建时间至迟在大历年间,即766-779年,详见后文论述:而建中二年为781年,故此记载有误。),号隐学寺。”(浙江省地方志编纂委员会编著.宋元浙江方志集成第8册[M].杭州:杭州出版社,2009:3397.)“徐偃王墓,在县南四十里隐学山寺后。”(周希哲等修.张时彻纂.嘉靖宁波府志[M]//凤凰出版社编.中国地方志集成善本方志辑第一编第78册.南京:凤凰出版社,2014:343.)

433同治《新修鄞县志》卷十三《坛庙下》载:“灵山庙,县西南二百二十里,祀周徐偃王。”戴枚修.徐时栋等纂.宁波市鄞州区地方志办公室整理.同治鄞县志第4册[M].杭州:浙江古籍出版社,2015:206.

434万历《黄岩县志》载:“徐偃王墓,在邑南二十五里玉甑峰,台址今尚存。相传王逃葬此,故其山名徐。”转引自宁波市人民政府地方志办公室整理.徐时栋集第3册[M].宁波:宁波出版社,2016:1265.

435嘉定《赤城志》卷三八《冢墓门?黄岩》载:“徐偃王墓,在县东南二十五里胜果院后山。有土砖台址及石笋尚存。……山亦名徐山。”陈耆卿撰.赤城志[M]//宋世荣辑.台州丛书乙集.上海:上海古籍出版社,2013:627-628.

436嘉定《赤城志》卷三一《祠庙门?黄岩》载:“徐偃王庙,在县东南二十五里(引者注:与徐偃王墓的方位、道里相同,故庙亦在胜果院后山)。”陈耆卿撰.赤城志[M]//宋世荣辑.台州丛书乙集.上海:上海古籍出版社,2013:480.

437嘉定《赤城志》卷三九《纪遗门?遗迹》载:“古城,在黄岩县南三十五里大唐岭东。……即徐偃王城也。城东偏有偃王庙。”陈耆卿撰.赤城志[M]//宋世荣辑.台州丛书乙集.上海:上海古籍出版社,2013:634.

代居浙江之冠。“衢州之龙游,徐为大姓,徐庙是甲于浙中。”438北宋《徐氏谱》载:“别庙在龙游者,凡五百余所。”439其中,“以灵山徐偃王庙为宗。”440此庙始建年代不详,至迟在唐开元年间修繕立碑之时,又名仁惠庙。441无锡市、常熟市交界一带有若干座徐偃王庙,均在胶山附近:“徐偃王庙在县西南,或云即晏林庵,龚《志》。卢《志》云:‘在县西四十二里永春乡,旧经以为偃王失国而亡,至胶山而终,遂立庙于此。’……龚《志》:‘张墓桥等处俱为徐偃大王土地界。’按:其地实在尚湖南,今冶塘有徐王禅院,相传即偃王庙。是西南乡不止一庙,非仅永春乡有之矣。”442无锡市境内石塘山(又名广塘山)、芙蓉山附近也有徐偃王庙;始建年代倶不详,石塘山之庙至迟在南宋咸淳年间已建成。443舟山市鼓吹峰(翁洲海边某山峰)有偃王祠,始建时间不晚于南宋宝庆年间。444翁洲上有徐偃王墓、庙,始建时间分别不晚于南宋乾道、宝庆年间。445上述祠庙起初应是由南迀后的徐氏宗族建立的、以祭祀祖先为目的的宗祠祖庙,至于冢墓则难辨真伪,甚或有牵强附会者(亡国后南迀的徐国王室或贵族确有可能葬于江南某地,但难以考证是否为国君本人)。随着徐氏宗族在迀居地的影响力不断提升,或有祝祷灵验之事发生且广为流布,这些祠庙故而信众渐增、香火渐旺,由徐氏宗祠演变为地方神庙,徐偃王也从祖先神升格为地方

438宁波市人民政府地方志办公室整理.徐时栋集第3册[M].宁波:宁波出版社,2016:1284.

439宁波市人民政府地方志办公室整理.徐时栋集第3册[M].宁波:宁波出版社,2016:1308.

440浙江省龙游县志编纂委员会编.龙游县志[M].北京:中华书局,1991:515.

441“《龙游祠祀志》曰:‘徐偃王祠,即仁惠庙。在灵山,去治南四十里。’……昔唐开元,王孙来官斯土,修而碑之。”宁波市人民政府地方志办公室整理.徐时栋集第3册[M].宁波:宁波出版社,2016:1285.

442常熟市地方志编纂委员会办公室标校.重修常昭合志[M].上海:上海社会科学院出版社,2002:346.

443元至正《无锡志》载:“徐偃王庙,在州南开化乡。庙石塘山下,临庙塘,不知何年所置。……胶山乡、芙蓉山皆有偃王庙,今并不存。”(王仁辅撰.吕锡生主编.无锡县志[M].北京:中国社会出版社,2005:135.)南宋《咸淳毗陵志》卷第十五《山水》载:“石塘山,一名广塘,在县西南二十五里,枕长广溪,有徐偃王庙。”(史能之撰.朱玉林,张平生点校.咸淳毗陵志[M].扬州:广陵书社,2005:196.)

444宝庆《四明志》卷第二十《昌国县志全?叙遗?存古》载:“鼓吹峰,在翁浦中,其山之阴曰战洋、曰马岙,其对即偃王祠也。”浙江省地方志编纂委员会编著.宋元浙江方志集成第8册[M].杭州:杭州出版社,2009:3548.

445“《旧图经》云:‘徐偃王墓在翁洲。’王龟龄《会稽赋》云‘翁洲访偃王之庐’是也。”(周希哲等修.张时彻纂.嘉靖宁波府志[M]//凤凰出版社编.中国地方志集成善本方志辑第一编第78册.南京:凤凰出版社,2014:761.)《旧图经》指南宋乾道《四明图经》,参见浙江省地方志编纂委员会编著.宋元浙江方志集成第7册[M].杭州:杭州出版社,2009:2581.)。王龟龄即王十朋,字龟龄,生卒年1112(政和二年)-

1171(乾道七年),参见郑天挺,吴泽,杨志玖主编.中国历史大辞典[M].上海:上海辞书出版社,2000:282.宝庆《四明志》卷第二十《昌国县志全?叙祠?神庙》载:“徐偃王庙,在县东。地名翁浦,俗呼为城隍头。”浙江省地方志编纂委员会编著.宋元浙江方志集成第8册[M].杭州:杭州出版社,2009:3544.

神。部分徐偃王庙在屡毁屡建之后仍于旧址存续(短则至民国,长则至当代),甚至定期举办庙会。

衢州市龙游县的民众“崇祀徐偃王甚虔,社庙无虑百数,泰半奉之”446。韩愈《衢州徐偃王庙碑》载,灵山徐偃王庙(即仁惠庙)于元和九年翻修、大祭后,当年龙游县风调雨顺,五谷丰登,且无人因病早逝,民众坚信此乃徐偃王所赐予的福祉。447另外,灵山原名徐山,因当地民众在仁惠庙祈雨有应才更名灵山。448龙游县徐偃王庙会从正月十九持续至二十一:“正月二十日,为徐偃王诞辰,……先一日,城中里社罗列祭品,穷极珍馐,送城隍出庙,率各社诸土神为王上寿,旌旄蔽空,笳鼓动地,仪卫之盛,络绎数里。越二日,薄暮,迎城隍入庙,则列队持镫,千火星列,照耀通衢,以夸胜事。”449关于徐偃王生于正月二十的文献记载最早见于北宋《徐氏谱》,450除了龙游县,镇江市润州区和丹徒区以及金华市兰溪县的徐偃王庙会也在正月二十。451北宋《徐氏谱》所载徐偃王生日与镇江市和龙游县的庙会时间相同,这可能是因为三方徐氏宗族源出同系。如前所述,编纂此谱的徐氏宗族是徐元洎的二十七世孙徐行周的后代,徐元洎曾定居龙游县灵山,其五世孙徐饶迀居丹阳(辖境含镇江市),其七世孙徐洪正式迀居龙游县灵山。兰溪县与龙游县毗邻,既有正月二十之庙会,

446余绍宋撰辑.王志邦,孙平校点.龙游县志[M].北京:中华书局,2009:22.

447“元和九年,而徐氏放复为刺史。……乃命因故为新,众工齐事,惟月若日,工告讫功,大祠于庙,宗卿咸序应。是岁,州无怪风剧雨,民不夭厉,谷果完实。民皆曰:‘耿耿祉哉,其不可诬韩愈著.马其昶校注.马茂元整理.韩昌黎文集校注[M].上海:上海古籍出版社,2014:462-463.

448民国《龙游县志》卷二《地理考?沿革》载:“灵山,去治南四十里。有石卓立于山之东,曰香炉峰。山下有徐偃王祠,故旧名徐山。后以祷雨有应,更今名。”余绍宋撰辑.王志邦,孙平校点.龙游县志[M].北京:中华书局,2009:90.

449《龙游风俗志》,转引自宁波市人民政府地方志办公室整理.徐时栋集第3册[M].宁波:宁波出版社,2016:1305.

450“王生于周昭王三十六年丙寅,正月二十己酉日癸酉时。”转引自宁波市人民政府地方志办公室整理.徐时栋集第3册[M].宁波:宁波出版社,2016:1305.

451与龙游县不同的是,镇江市润州区蒋乔街道七里社区徐王庙(当地人俗称狗王庙)以正月二十为狗王的生日,这个狗王是徐偃王传说中救回被弃的徐偃王的犬龙与当地传说中替徐姓宰相看守钱财的义犬的结合体。“俗传犬于徐王有救命之恩,逢犬诞日即正月二十日,都要行祭祀之礼。旧时正月二十日,狗儿庙热闹异常,演出各色戏剧,酬谢神灵,还有踩高跷等杂耍。一般人家都要带上小孩到狗儿庙赶庙会,敬香拜佛,寺僧视香金多寡回赠碗筷或红布兜,谓如此孩童能得福。孩童还要将买来的京江t齐饼纳入犬口中,由犬身后洞中落下,谓如此小孩能‘狗头狗脑’,意即身体健壮结实,长命富贵”(镇江市地方志编纂委员会编.镇江市志[M].上海:上海科学院出版社,1993:1575.),另参见附录二访谈记录(一)、(二)、(三)与香客和住持的访谈。“农历正月二十举办‘徐王会’(俗称狗儿会)。”(丹徒县地方志编纂委员会编.丹徒县志[M].南京:江苏科学技术出版社,1993:826.)光绪《兰溪县志》卷八载:“下市社保在北门外为仁惠庙供徐偃王神像。俗传正月二十为神诞日。届期,庙中悬灯结彩,演剧,设猪羊晶物请官致祭。”(转引自丁世良,赵放主编.中国地方志民俗资料汇编华东卷中册[M].北京:书目文献出版社,1995:874.)

又有祭祀徐偃王的仁惠庙,也许是曾有徐氏宗族从龙游县迀居兰溪县的缘故。

灵山徐偃王庙会至今仍在正月十九至二十一举办,但徐偃王生日已变为正月十九。452台州市大唐岭东麓的徐偃王庙在上世纪六七十年代尚存古建筑与庙碑,八十年代末当地民众于旧址重建小庙。453宁波市鄞州区的徐偃王庙(即隐学院)在建成后不久454与佛寺融为一体,号隐学寺,“唐大历时,宏教诠师于此修行,垂三十年。有徒万指。方天下凿放生池,而此寺最为胜者。”455如今隐学寺依然兼具祀徐偃王与祀佛之功能。456无锡市石塘山徐偃王庙的庙会在农历八月初一、初二,至1923年仍在举办,且热度有增无减:“开化乡石塘镇徐偃王庙,每至阴历八月初一、初二两日,必演剧两天,以作酬神之举。今年节场较去年尤为热闹,附近之烧香老妪已于期前往住宿庙中,诵经念佛之声,不绝于耳。所雇戏班为新舞台,唱工甚佳。有周郎癖者,莫不趋之若鹜云。”457此庙于本世纪改建为徐偃王纪念堂,供奉徐偃王神像,香客颇多。458徐偃王信仰在江南地区的盛行,除了有徐氏宗族自身的发展壮大作内因,还有地方政府的认可与推广作外因,尤其在徐偃王尚未被纳入官方祀典的时期一一至少在唐元和十年及以前,至多在南宋绍兴二十九年以前。459若地方长官本身就姓徐,此外因所起作用会更加显著。

452徐偃王生日在上世纪九十年代已经变为正月十九。“传农历正月十九是徐偃王生日,是日有祭祀活动,

是曰有祭祀活动,城隍菩萨也往东华殿上寿(传说徐偃王是其娘舅),正月廿一晚才送归城隍殿。是夜,各店户均燃放鞭炮爆竹,灯会也以正月廿一晚为高潮。解放后,祭祀徐偃王活动停止。”(浙江省龙游县志编纂委员会编.龙游县志[M].北京:中华书局,1991:515.)庙会至2013年仍在举办。“农历正月十九,是龙游县溪口镇灵山一带纪念徐偃王的传统庙会日子。当天下午5时,在鞭炮浓郁的硝烟味和欢庆的锣鼓声中,巡街活动正式开始,来自灵山村的金毛狮子首先亮相,接着村腰鼓队、高脚牌队、清洁龙队、断头龙队依次通过,最后是村民们抬着徐偃王塑像接受灵上、灵下、本徐三个村村民的朝拜,每到一家,都燃放鞭炮,送大小不等的红包,以表达对徐偃王的崇拜。”吴建国.龙游溪口镇举办纪念徐偃王庙会活动[EB/OL].(2013-03-01)[2020-06-25].http://www.zjich.cn/new8/new88how.html?id=431884.

453“大唐岭东麓的‘徐偃王古城址’,……大多已成废墟,据当地群众说,一二十年前(引者注:从出版年1988年算起,约在六七十年代),这里还有徐偃王庙和徐偃王碑。现在群众重建了一个小庙。”董楚平.吴越文化新探[M].杭州:浙江人民出版社,1988:219.

454如前所述,隐学院建于唐代宗时期,大历为唐代宗时期年号,故而有此“建成后不久”之推论。

455沈辽《隐学山复放生池碑》,转引自浙江省地方志编纂委员会编著.宋元浙江方志集成第7册[M].杭州:杭州出版社,2009:3029.

456—方面,当代《宁波市鄞州区志》将隐学寺列为佛教场所(见宁波市鄞州区地方志编纂委员会编.宁波市鄞州区志1978-2008[M].杭州:浙江古籍出版社,2016:1793.)。另一方面,“寺内还供有徐偃王的神位。”(张全民.宁波文化丛书第二辑钱湖烟雨:山水城市的栖居理想[M].宁波:宁波出版社,2017:92.)此夕卜,“现存隐学寺系1991年重修,……大殿楹联中有‘寺旁王陵’字样,可证徐偃王墓当在寺周边。”(徐氏宗谱第八届编委会编.四明细岭徐氏宗谱下册[M].宁波:出版者不详,2009:270.)

457佚名.徐偃王庙节场之热闹[N].无锡新报,1923-09-14(03).

458“石塘山徐偃王庙近年已改建成徐偃王纪念堂。……香客满堂。”张永初主编.无锡野史[M].北京:中国社会出版社,2000:2.

459元和十年韩愈的《衢州徐偃王庙碑》成文之时,徐偃王还未被纳入祀典。“石刻云:‘朝议郎守尚书考

如前所述,隐学院是唐代宗时期徐浩所建。彼时,徐浩任明州别驾;460明州辖鄴县,鄴县后改称鄞县;461别驾是安置左迀官员的厚俸闲职,462不过凭徐浩作为四朝元老及御用书法家的影响力,463调集地方资源修建隐学院应该并非难事。灵山徐偃王庙在唐开元至元和年间的三次重修立碑倶由徐姓衢州刺史主持完成。其中,韩愈撰写的《衢州徐偃王庙碑》为当地民众祭祀徐偃王提供了充足而正当的理由。此碑记开篇先指出徐偃王与秦始皇的相同之处:同为羸姓,同为伯益后裔,同样历经夏商周时期且功勋卓著。465之后,一方面批判秦始皇穷兵黩武、倒行逆施,另一方面赞扬徐偃王以仁治国、以国易仁。466再将仁君徐偃王的后裔“继迹史书”与暴君秦始皇的后裔“迄兹无闻家”进行对比:徐偃王行仁义,故其血脉绵延不绝,徐氏人才辈出,徐偃王受到包括徐氏功郎知制诰昌黎韩愈撰,福州刺史元锡书,元和十年十二月九日立。’何焯曰:‘偃王本不合祀典,特其子孙为之立庙。(韩愈著.马其昶校注.马茂元整理.韩昌黎文集校注[M].上海:上海古籍出版社,2014:459-460.)王扬英《徐偃王庙记》(此处指丹阳徐偃王庙)记载,徐偃王己受朝廷册封,则纳入祀典的时间应不晚于此文撰写之时。“国朝钦崇祀典,而王有功德于民,殆其焯焯者,故封爵命数,宠贲稠叠,举族咸与荣焉。”(丹阳市地方志编纂委员会,丹阳市史志办公室编.明隆庆丹阳县志校注[M].南京:凤凰出版社,2010:112.)《徐偃王庙记》撰写时间不详,但文中述及“建炎己酉,胡马南渡,吾邑首当其冲,……而王之庙貌,适临孔道,独秋毫无所犯,则赫然威神,肃奸凶而落其胆,又其卓伟者”(出处同上)一事,且王扬英卒于1159年(参见淡泊著.中华万姓谱上[M].北京:中国档案出版社,2006:151.),即南宋绍兴二十九年(参见万国鼎编.万斯年,陈梦家补订.中国历史纪年表[M].北京:中华书局,2018:113.),则此文必撰写于建炎己酉年(即建炎三年,参见上书:43.)之后、南宋绍兴二十九年之前。

460“按曰:《唐书?徐浩传》:‘贬庐州刺史,代宗复以中书舍人召,迁工部侍郎,会稽县公,出为岭南节度使,召拜吏部侍郎。’北宋《谱》所称官爵,悉与之合,特为此时即来修墓,非也。浩既为吏部侍郎,为御史大夫李栖筠所劾,贬明州别驾,修墓盖在此时。又按,浩贬后,德宗初,召授彭王傅,进郡公。而宝庆《四明志》载隐学院为唐建中二年建,建中系德宗即位年号,则修墓建院时,浩已将去。是则修墓在明州别驾任,断断无疑。”宁波市人民政府地方志办公室整理.徐时栋集第3册[M].宁波:宁波出版社,2016:1275.

461参见宁波市地方志编纂委员会编.俞福海主编.宁波市志[M].北京:中华书局,1995:15.

462“别驾,……隋、唐为府州上佐之一,……多无实际职任。因品高俸厚,常以安置贬谪大臣。”郑天挺,吴泽,杨志玖主编.中国历史大辞典[M].上海:上海辞书出版社,2000:1473.

463“徐浩(703-782),……擢明经。有文辞,工草隶。玄宗时,为集贤院校理,任河阳令,有政绩。肃宗时,授中书舍人,诏令多出其手。……代宗时,复为中书舍人,迁工部、吏部侍郎,以典选不公被劾,贬明州别驾。德宗初,进会稽郡公。其书得父桥传授,八体皆备,草隶尤工,圆劲肥厚,自成一家,为时靡尚。”郑天挺,吴泽,杨志玖主编.中国历史大辞典[M].上海:上海辞书出版社,2000:2480.

464“开元初,徐姓二人相属为刺史,帅其部之同姓,改作庙屋,载事于碑。后九十年当元和九年,而徐氏放复为刺史。……春行视农,至于龙丘,有事于庙,思惟本原,曰:‘故制粗朴下窄,不足以揭虔妥灵。而又梁桷赤白,眵剥不治,图像之威,a昧就灭;藩拔级夷,庭木秃教。祈甿日慢,祥庆弗下;州之群支,不获荫庥。馀惟遗绍,而尸其上,不即不图,以有资聚,罚其可辞!’乃命因故为新,众工齐事,惟月若日,工告讫功,大祠于庙,宗卿咸序应。”韩愈著.马其昶校注.马茂元整理.韩昌黎文集校注[M].上海:上海古籍出版社,2014:462-463.

465“徐与秦倶出柏翳,为赢姓,国于夏殷周世,咸有大功。”韩愈著.马其昶校注.马茂元整理.韩昌黎文集校注[M].上海:上海古籍出版社,2014:460.

466“秦处西偏,专用武胜;遭世衰,无明天子,遂虎吞诸国为雄。诸国既皆入秦为臣属,秦无所取利,上下相贼害,卒偾其国而沉其宗。徐处得地中,文德为治,及偃王诞当国,及偃王诞当国,益除去刑争末事,凡所以君国子民待四方,一出于仁义。……徐不忍斗其民,北走彭城武原山下,百姓随而从之万有余家。”韩愈著.马其昶校注.马茂元整理.韩昌黎文集校注[M].上海:上海古籍出版社,2014:460.

子孙在内的后世民众的崇祀;反观秦始皇施暴政,致使其血脉于史书绝迹,崇祀者更无。467同时,在徐偃王之“仁”与徐偃王后裔之“孝”之间、积极修庙与弘扬仁孝之间建立联系。468此碑记借由徐偃王与秦始皇的鲜明对比,抓取并放大了徐偃王作为地方神符合儒家思想主张的一面,“以见本宜有后,而非淫祠。其回护处,甚得体。”469从而在一定程度上推动了徐偃王被官方祀典接纳的进程,南宋绍兴二十七年徐偃王被加封为“灵惠仁慈王”可为例证。470与江南地区徐偃王信仰之盛行截然相反,邳州市一带仅有早年遗留的石室庙,此后再未兴建祠庙祭祀徐偃王。而且当地徐氏人口少、分布不集中,471这也解释了为何当代流传的徐偃王传说异文在“纪念徐偃王之地点”这一成分上大多叙述为江南的五个派生形式。

小结

自春秋中期至西晋末年,徐夷先退守淮北地区的祖居地,后被吴国攻灭而迀往江南地区,之后历经数代人的繁衍生息,逐渐在江南地区发展出多支宗族。这些徐氏宗族基于各自的迀居情况对徐偃王传说进行了不同程度的增改,使徐偃王传说进一步扩展为各地分化的宗族源流传说,其中蕴含了徐夷对江南部分地区文化的吸收。

第六项功能“逃亡”的历史根源是徐夷的调整阶段:原本进行对外扩张的这批徐夷由于不敌楚军进攻,从淮南江北地区迀回淮北的祖居地(今邳州市一带)。回迀的徐夷应是直奔目的地,中途不会作过多停留。因此,“逃亡”的原生形式是直接逃往目的地,而“目的地”的原生形式就是今邳州市。第七项功能“建设当地”的历史根源是徐夷的蛰伏阶段:春秋中、晚期在祖居地继续建设都城,以及春秋晚期亡国后在南迀途中建设新的活动中心。原生形式有两

467“驹王章禹,祖孙相望;自秦至今,名公巨人,继迹史书。徐氏十望,其九皆本于偃王,而秦后迄兹无闻家。天于柏翳之绪,非偏有厚薄,施仁与暴之报,自然异也。……秦傑以颠,徐由逊绵。秦鬼久饥,徐有庙存。……王之闻孙,世世多有。唯临兹邦,庙土实守。……王死于仁,彼以暴丧。”同上:463-464.

468“谁思王恩,立庙以祀。……王孙多孝,世奉王庙。达夫之来,先慎诏教。尽惠庙民,不主于神。维是达夫,知孝之元。太末之里,姑蔑之城。庙事时修,仁孝振声。宜宠其人,以及后生。”同上:464.

469韩愈著.马其昶校注.马茂元整理.韩昌黎文集校注[M].上海:上海古籍出版社,2014:460.

470“《建炎以来系年要录》绍兴二十七年四月,加封徐偃王曰灵惠仁慈王。”余绍宋撰辑.王志邦,孙平校点.龙游县志[M].北京:中华书局,2009:266.

471“梁:这边儿就没有什么徐偃王的庙了。王:这边儿一直都没有,过去也没有。因为这些人都逃走了,这边儿还哪有?就有一个叫徐楼的还有一个叫徐庄的,但是里边儿姓徐的并不多,也不集中。”参见附录二访谈记录(四)。

个:建城,建城并发展农业、改善民生。第八项功能“死后成神”的历史根源是徐夷的复兴阶段,该功能是徐氏宗族在江南地区兴起后铭记故土、緬怀祖先的产物。此阶段的上限可以推至西汉阳朔二年(徐元洎于该年由江北迁居江南),下限应在西晋末年晋室南渡以后。徐氏宗族定居江南之初还未形成规模,直到东汉中期仍有徐氏宗族离开江南,迁往北方,他们对淮北的祖居地应该还拥有较深刻的记忆。所以,此时徐氏宗族对于徐偃王传说中“死后成神”的叙述,较为贴近徐夷在祖居地祭祖的真实情况。据此推测,“死后成神”的原生形式是死后受到后人崇祀,“后人纪念徐偃王的地点”的原生形式是位于邳州市徐山的石室。

“逃亡”演变出一个派生形式:在途径地停留一段时间后到达目的地;“目的地”演变出六个派生形式:越城,今衢州市龙游县,今无锡市、常熟市一带,今台州市黄岩区、路桥区、温岭市一带,今舟山市,今宁波市鄭州区。这些派生形式的产生与吴国攻灭徐国后徐夷迀往吴国和越国有一定关系,但主要原因还是在江南地区发展壮大的各支徐氏宗族根据本宗族的迀居情况对徐偃王传说进行了相应的增改(并且,据江南各徐氏谱牒推测,这种增改应该在东汉中期以后),以强调本宗族乃徐偃王的后裔,达到团结宗族之目的。

“建设当地”演变出四个派生形式:一是建书院隐居学习,二是镇压妖怪,其余两个派生形式分别是两个原生形式与建书院学习的复合。其中,建书院隐居学习之说见于宁波市的异文,这与当地重视文教的社会风尚以及徐氏宗族对当地文教事业发展的贡献有关。镇压妖怪之说见于邳州市的异文,是为了解释当地云坛山山顶土丘、剑劈泉、饮马池的由来。

“死后成神”演变出两个派生形式。其一是死后魂魄守护着某地,此形式的产生是为了与上一项功能“建设当地”的派生形式(镇压妖怪)相承接。其二是在肉体未死的情况下得道成仙,此形式仅见于宁波市鄞州区的《仙人徐偃王》,其产生应与道教在当地的流行有关。“后人纪念徐偃王的地点”演变出五个派生形式:宁波市鄞州区隐学山的墓和寺院,台州市黄岩区、路桥区、温岭市交界一带的徐山,衢州市龙游县灵山的祠庙,无锡市、常熟市交界一带的胶山的祠庙,舟山市鼓吹峰山的祠庙。五个派生形式均指向江南地区,这与唐代以来徐偃王信仰在江南地区的盛行有关;其中,既有徐氏宗族自身的发展壮大作内因,也有地方政府的认可与推广作外因。