《徐氏联谱》述略

题记:

初识《徐氏联谱》于2016年7月,正值金岭镇我《徐氏宗谱》五修期间,当时只是粗略翻看拍照后束之高阁;2017年为编辑金岭镇《徐氏文化集》,再识《徐氏联谱》文字照片,方感其内在价值,并于是年七月与子旭族侄去潍坊影印20部,宗亲获悉纷纷收藏;后为考证金岭镇我氏始祖源流,并为筹备编辑金岭镇徐氏《宗谱史话》,三识《徐氏联谱》并细心研读,倍感珍惜。几易其稿,谨作一记。因才疏学浅,不当之处敬请示正。

《徐氏联谱》,又名功名册。清咸丰十年(1860年)由济南府长山县毛驼庄(今滨州市邹平县毛驼庄)永福徐公(时任总兵衔即补参副将京都左营游击)、邹邑西言礼庄(滨州市邹平县西言礼庄)丹亭徐公、新邑南薛庄(今淄博市桓台县新城)献廷徐公等先贤发起、两次搁置、先后历时三十三年,于清光绪十八年(1892年)完成。该谱是目前发现的山东地区(尤其是鲁中地区)最早且唯一能够证明明初移民山东的四十四支昆山籍徐姓始祖的珍贵的历史资料。

一、源流之记

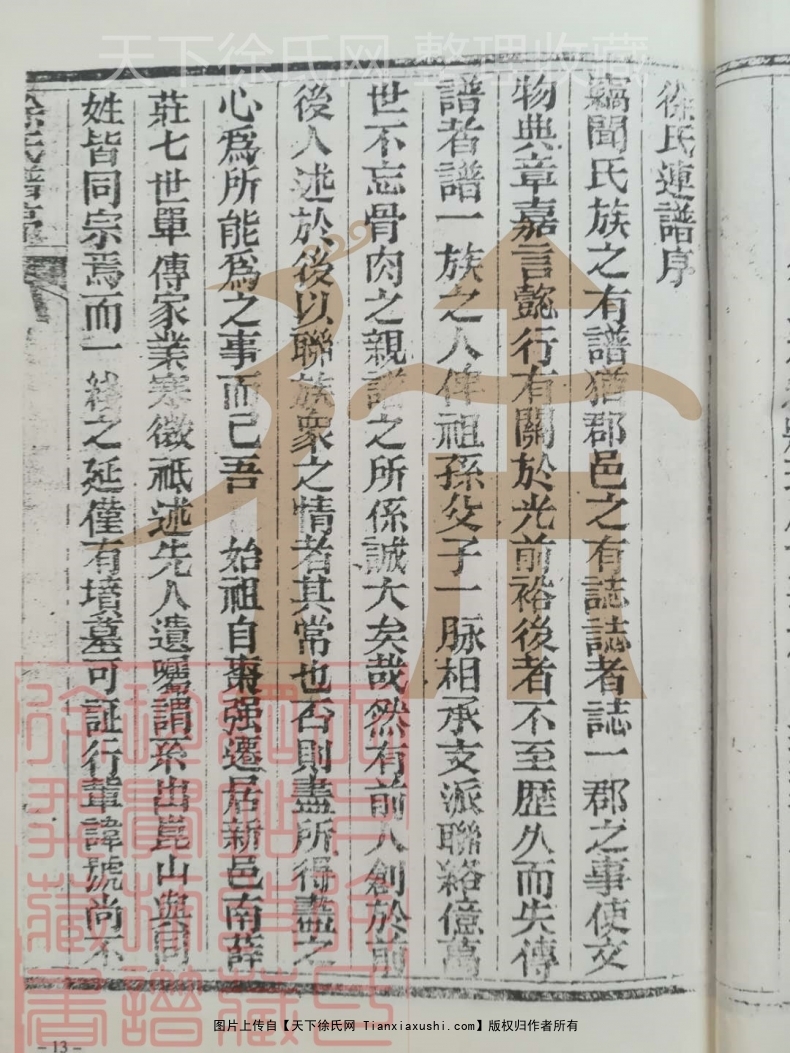

《徐氏联谱》首页刊载《昆山县徐氏谱序》,细心研读,昆山谱序对徐姓源流已有清晰的记载。

1、得姓始祖。“虞帝封伯益于徐州赐姓,舜臣伯益苗裔”( 虞帝,就是虞舜,即“尧舜禹”中的舜帝。据《史记》等史料记载,黄帝(轩辕氏)生玄嚣、昌意;昌意生高阳(即颛顼帝);颛顼生大业;大业生皋陶;皋陶长子伯益,又名大费(音闭)。伯益佐禹治水教民有功,舜赐姓嬴;伯益生大廉、若木。大廉传嬴、秦、陆三姓;若木受封于徐(今江苏西部、安徽北部、山东南部一带),子孙以国为姓。若木四子封四姓:长子征国承父徐氏,次子终黄氏,三子季胜马氏,四子简赵氏。若木被尊为徐氏始祖,若木之父伯益尊为徐氏第一世,至今四千二百多年,已传一百五十多世)。

2、昆山徐氏始迁祖。昆山县徐氏谱序:“始祖讳突头,仅微发,性刚正直。唐初自徐州府流寓鹿城(昆山别称),一孤人也。缘县有名官郭公所生一女配于徐公,夫妇雍睦几年,生四子。其后四子俱发,部封母坐府听部事。人皆云母子五尚书,即公家也。后续九辈宰相,十二封侯,朝里帘外官将不计位。至今县境无徐不村,举贡进士仍不胜数,大小官员累累不绝。所以然者,城乡广设徐氏义学,贫难供读,而富饶大户收入学内供给衣食,自无吝惜心,此所谓始终义气感天地,永远富贵不断头。南京有谚云:书香望族称徐氏,天下有名第一家”。

3、明初移民山东四十四支徐姓祖籍昆山。“明洪武初,山东丁稀,奉文以直隶枣强为分丁局,按南省人缘稠密州县,择迁于枣,陆续分发山东各处。维时昆山县徐姓迁于枣者五十丁,除留枣五丁,余分聊城、泰安等县。其发泰安县四人,路过德州死一丁。尚有十六丁所发地名局册损无可考”。

4、昆山籍山东四十四丁信息源自明正德十年。“自明正德十年(1515年),有原籍昆山、寄籍松江府华亭县斯恒徐公,出仕冀州,由枣强分丁总局查出,迁自昆山徐姓,除枣强坐留五丁、过德州路死一丁,此外发往山东共计四十四人。遂令子抵东,按册寻查,其所在州县村庄,与现时大同小异。然局册损坏,尚有十六丁无可稽查。而考当时各支谱序,其皆迁自直隶枣强,并以所到年月及相传辈数计之,俱各针缝相对,若合符节,同族而来,无可疑矣”。

大家知道,明正德十年(1515年)与明朝元年即洪武元年1368年相隔仅147年,斯恒徐公的查证、斯恒徐公之子赴山东的考证等信息的准确性是可信的;联系族中世代传闻之始祖来源故事,山东四十四支徐姓溯源昆山籍无误。

二、联谱之因

细考《徐氏联谱》,发现修谱先贤之初衷:

1、寻根问祖之心。在明初移民山东的四十四支昆山籍徐姓始祖的后人族中皆有传闻“始祖五十人一同前来”的故事。新邑南薛庄献廷徐公序言“吾始祖自枣强迁居新邑南薛庄七世单传,家业寒微,只述先人遗嘱谓系出昆山,与同姓皆同宗焉”。

2、敦宗睦族之情。以长山县毛驼庄永福徐公、邹邑西言礼庄丹亭徐公、新邑南薛庄献廷徐公、博山县颜神镇鹤龄徐公等先贤为代表的昆山籍始祖后裔,早有联属之意,苦无实证,有志未逮。

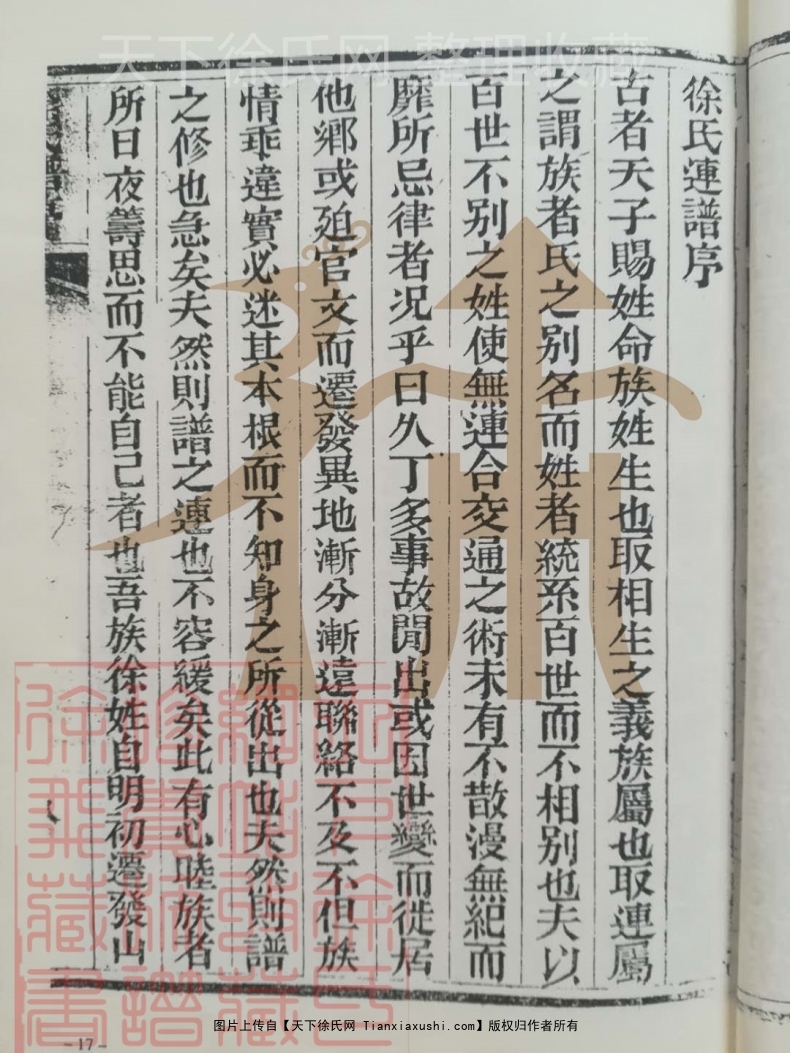

“生齿日众,族益盛而人益繁;或异乡作客,或京邸宦游,苟无谱系之,可寻机致相逢之莫识。此予欲修徐氏昆山籍谱,而有志未逮也”---永福徐公序言。

“日久丁多,事故间出,或因世变,或迫官文而迁发异地,渐分渐远,联络不及,不但族情乖违,实必迷其本根而不知身之所从出也。然则谱之修也,急也。夫然则谱之联也不容缓也。此有心睦族者,所日夜筹思而不能自己者也”---丹亭徐公序言。

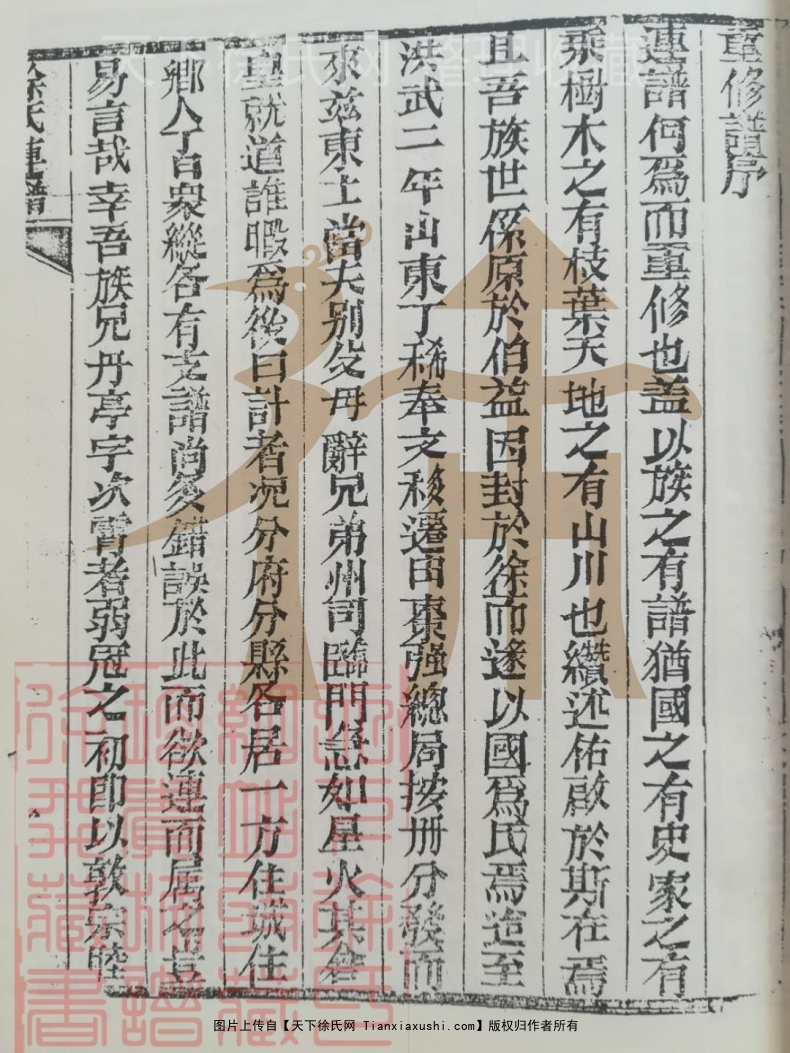

“来兹东土者,分府分县各居一方,住城住乡人丁日众,纵各有支谱,尚多错误,于此而欲联属之,豈易言哉。幸吾族兄丹亭次霄者,弱冠(古时称二十岁男子)之初即以敦宗睦族为己任,特无所措手,故陈搁未举”---绣中徐公序言。

3、传闻实据结合。绣中徐公《徐氏联谱》序言“忽于道光十年得昆山谱序一纸,始知来此东土者五十丁,人皆昆山一脉之真传”;丹亭徐公《徐氏联谱》序言“道光十年(1830年),有苏州昆山县人士杰徐公,分发山东,履任沂郡之莒州,携带昆山徐氏祖谱,因盐务得遇长山徐公讳止敬者,嘱遗昆山谱序一纸,后序详注:自明正德十年(1515年),有原籍昆山、寄籍松江府华亭县斯恒徐公,出仕苏州,由枣强分丁总局查出,迁自昆山徐姓,除枣强坐留五丁、过德州路死一丁,此外发往山东共计四十四人。遂令子抵东,按册寻查,其所在州县村庄,与现时大同小异。然局册损坏,尚有十六丁无可稽查。而考当时各支谱序,其皆迁自直隶枣强,并以所到年月及相传辈数计之,俱各针缝相对,若合符节,同族而来,无可疑矣。于是恍然大悟,而知吾族之分无相越情有独执者是皆一脉相传,天性之出于自然者也,夫是序也。不闻于数百年前,而忽得于数百年后,岂非先人有灵,默默以启后人者哉?故此联属族人公议联谱之事”。

三、联谱过程

粤稽《徐氏连谱》的修谱过程,大体经历了以下三个阶段:

1、第一阶段:清咸丰十年(1859年),长山县毛驼庄永福徐公总理并序,邹平县西言礼庄太学生毓祯、太学生瑢奔走传信,新邑南薛庄献廷徐公、邹邑西言礼庄丹亭徐公作序,联谱之中未及置笔,因捻军烽警延搁至光绪十年(1884年)。

注:

捻军:(1853年-1868年)是一个活跃在长江以北皖北、苏、鲁、豫三省部分地区的反清农民武装势力,与太平天国同时期。“捻”是淮北方言,意思是“一股一伙”,捻军起源于“捻子”,最初安徽、河南一带有游民捏纸,将油脂点燃,烧油捻纸用来作法,于节日时聚众表演,为人驱除疾病、灾难以牟利。

早期捻子是向乡民募捐香油钱,购买油捻纸。后来,也有恐吓取财、勒索而实与盗贼无异的现象。越是荒年歉收,入捻人数越多,所谓“居者为民,出者为捻”,而清朝官方称之为捻匪。捻军兴起后,首领为沃王张洛行(张乐行)(张宗禹叔)、奏王苗沛霖、孙葵心等。至捻军时代首领为梁王张宗禹、幼沃王张禹爵、勇王龚得树、遵王赖文光、鲁王任柱、卫王李蕴泰等人,与太平军互有联络,行踪飘忽不定,难以捉摸。捻军骑兵纵横驰骋于皖、豫、鲁、苏、鄂、陕、晋、直(冀)八省十余年,极盛时期总兵力达二十万众。1865年,清朝大将科尔沁亲王僧格林沁中伏被全歼之后,清朝倾全力对付捻军,动用团练湘军、淮军及数省兵力,利用地形,“画河圈地”,后分为东、西二捻,西捻为左宗棠所平定,东捻乃李鸿章所灭。

2、第二阶段:清光绪十年(1884年),联谱初成,准备刊印之际发现有遗漏未注,待再行联络之时丹亭翁竟长然而仙游,故又搁置至清光绪十八年(1891年)。

3、第三阶段:清光绪十年至清光绪十八年(1891年),八年间未有言及此事者,直至清光绪十八年,博山颜神镇鹤龄公久存重修之志,方再通信联络八府二十一县,于光绪十八年荷月终成其事。

四、联谱之志

分析当时情况,匪情不断、战事连连,社会状况昔不如今,不同于现在身逢盛世、联络通信、交通便利、社会稳定,可想象的到《徐氏连谱》参与修谱宗亲之态度审慎、艰辛之情。

1、联谱涉及面广、参与人众。《徐氏联谱》历经初修(未果)、重修,通信东至临淄县河圈(今临淄区徐家圈),南至博山县颜神镇西冶,涉及八府二十一县一百三十三庄村;修谱者前后涉及济南府、青州府、武定府(今惠民县)“三府”,长山县、邹平县、淄川县、新城县、博山县、惠民县、诸城县、益都县“八县”计六十六人次(第一阶段参与者二十九人,第三阶段参与者三十七人)。

《徐氏连谱》入谱村庄后注:“昆山徐氏迁到山东除枣强坐留五丁路故一丁,其余四十四丁分发全省,星罗棋布,今欲联谱一时难遍,姑就临府临县现在所能及者共计八府二十一县一百三十三庄村,知会连合暂记一谱,以待后之贤者”。

2、先贤修谱不遗余力、呕心沥血。丹亭徐公《徐氏联谱》序言“此有心睦族者,所日夜筹思而不能自己者也……是以不惜残年荟萃众谱细心考究”;绣中徐公《徐氏联谱》序言“来兹东土者,分府分县各居一方,住城住乡人丁日众,……于此而欲联属之,岂易言哉。幸吾族兄丹亭次霄者,弱冠(古时称20岁男子)之初即以敦宗睦族为己任,……博山县颜神镇族叔鹤龄字蔼如者久存重修之志,不惜烦劳,遂命予以主其事,且嘱予曰一息尚存此业终无可诿”。

五、联谱支系

1、长山县焦家桥一支(涉及村庄31处;记载官职功名156人)。

2、新城县南薛庄一支(涉及村庄10处;记载官职功名9人)。

3、长山县城里一支(涉及村庄20处;记载官职功名100人)。

4、长山县黄王庄一支(未记载涉及村庄;记载官职功名1人)。

5、颜神镇西冶街一支(涉及村庄13处;记载官职功名99人)。

6、淄川县大徐家庄一支(未记载涉及村庄;记载官职功名72人)。

7、长山县北岭庄一支(涉及村庄38处;记载官职功名94人)。

8、益都县金岭镇一支(涉及村庄12处;记载官职功名85人)。

9、临淄县徐家圈一支(未记载涉及村庄;记载官职功名37人)。

10、长山县毛驼庄一支(未记载涉及村庄;记载官职功名32人)。

11、邹平县西言礼庄一支(涉及村庄8处;记载官职功名89人)。

12、武定府城里一支(未记载涉及村庄;记载官职功名2人)。

13、邹平县王伍庄一支(涉及村庄2处;记载官职功名8人)。

14、长山县马营庄一支(未记载涉及村庄;无记载官职功名者)。

15、长山县前槐行一支(未记载涉及村庄;记载官职功名11人)。

16、长山县后槐行一支(未记载涉及村庄;记载官职功名者1人)。

17、长山县大埠头一支(未记载涉及村庄;无记载官职功名者)。

18、长山县房家桥一支(未记载涉及村庄;记载官职功名者3人)。

19、长山县丰乐村一支(未记载涉及村庄;无记载官职功名者人)。

20、索镇糖三等庄一支(属琅琊徐氏)。

入联谱支系情况分析推测(仅供参考):

编入联谱者共二十支,其中“索镇糖三等庄一支”属琅琊徐氏,不在昆山籍序列;其他十九支中,依据昆山县徐氏谱序 “发长山县四人,一落城西门里,一落城西徐毛驼庄,一落焦家桥,一落周村;发临淄县四人,一落西关,一落东关,二落河圈;发昌邑县一人,落沙河镇” 记载:

1、长山县焦家桥一支、长山县毛驼庄一支、长山县城里一支、临淄县徐家圈一支、长山县北岭庄一支(始祖总支在昌邑,属于昌邑支系),属于昆山县徐氏谱序中有记载的二十八支中的五支无误。

2、益都县金岭镇一支(我等始祖所在总支系,经考证属“尚有十六丁所发地名局册损无可考”中一支)。

3、推测:

(1)邹平县西言礼庄一支、颜神镇西冶街一支、淄川县大徐家庄一支、武定府城里一支、新城县南薛庄一支,也应属于“尚有十六丁所发地名局册损无可考”之中。

(2)其他八支(或其中一部分)或是地名变化、或是始迁祖后来又迁居、亦或是总支中的支系等,目前尚不敢确定属于始祖总支。

2019年岁次己亥孟冬 金岭镇徐氏廿世孙 依昌谨撰