薛国:

古薛国,夏、商、周三个王朝时期位于东方黄河下游的一个历史悠久的小诸侯国,历经一千五百余年,为任姓国,是黄帝的后裔。

据史籍《通志·氏族》中的记载:“颛帝少子阳封于此,故以为姓。夏时,阳的第十二世孙奚仲亦封于薛。”在史籍《左传》中也记载:“薛之皇祖奚仲居薛以为夏车正。”故而,后人称奚仲为中国造车鼻祖。

黄帝与四妃嫫母生有二子:苍林和禺(禹)阳,禺阳受封于任,以地为姓,古城在今河北省任邱西北,后南迁到山东济宁东南一带。禺阳直系后裔奚仲任夏禹的“车正”,被封于薛(今山东滕州张汪镇境内),建立任姓薛国。到了奚仲的第十二世孙仲虺出任商汤的左相时,又把任姓薛国从欢城(虺城)迁回薛地,到商王朝末年仲虺后裔成又移国于挚(今河南汝南东南),周文王之父娶任成之女太任为妻。

周灭商之后,周武王封其太外公任成的后裔任畛为薛侯,复国于薛,即是春秋时曾与滕国“争长”的薛国。薛国历经夏、商、周三朝共传六十四代,到战国中期被齐国所灭,薛国在周王朝时期传三十一代君主。薛国灭亡后,王族子孙以及国人或继续沿用先祖姓氏为任氏,或改以国名为姓氏即薛氏。古薛国成为任姓、薛氏这两个姓氏的共同发源地,其在方志《滕县志·薛世家》中对此有详细记载。

薛国始封祖即为夏朝车正奚仲,当时封在薛(今山东滕州官桥镇一带),建薛国,侯爵,该地区今仍有薛国故城遗址。后薛国迁至邳地(下邳,今江苏邳县东北部),不久之后迁上邳(今山东微山西北部)。商王朝时期,奚仲之后仲虺居于薛,为商汤的左相。周武王灭殷商之后,复封其后裔于薛。春秋以后,薛国又迁至下邳。薛国历夏、商、周三代,可考者凡六十四代君主。

夏王朝方国:

传说,薛氏一族是黄帝的后代,其第十二代孙奚仲曾经在大禹的时代里做过“车正”,也就是管理车辆生产的官员,因此,后人又把奚仲推崇为车子的发明人。大概奚仲的管理还不错,所以大禹就给了他一个“薛侯”的封号,这里遂成为奚仲的封地,周边的山川也因此而带上了“薛”的印记,例如河流叫“薛河”,城池称“薛国”。但是,在《山海经》中却说薛的始祖不是黄帝,而是帝俊。帝俊,是东夷民族的一个首领,东夷民族就是活跃在山东地区的原始先民。对应薛城周边丰富的考古资料,《山海经》中所记载的薛氏族源应该更加可信。

商王朝邦国:

到了商王朝,任奚仲的后人任仲虺因为帮助商王朝打败夏朝有功,被晋升为商王朝的左相,登上了最高统治地位,辅佐商汤治理国家,到了殷商晚期,任奚仲有个后代叫任成,任成曾把薛国迁到了挚地(今河南驻马店平舆),因此一度改名为挚国。任成后来将自己的女儿嫁予陕西周太王姬父(古公父)的小儿子姬季历,还生了一个非常著名的儿子叫姬昌,即后来殷商王朝末期的西伯侯,后被周武王追封为周文王。因此,当殷商王朝被周武王姬发率军推翻以后,薛氏一族不但没有被西周王朝革了命,而且又被封回了薛地,世代为侯,并延续了六十四世、七百多年,直到被战国的田齐王国所吞并,薛氏一族才不得不退出历史舞台,结束了其长达千年的邦国历史。

显然,薛国虽小,却与夏、商、周三个王朝的宗室都有着非同一般的关系,薛国故城及其周边地区也因此而蕴含了极其丰富的文化资源。尽管目前人们还没有发现大禹时代的遗物,但商王朝的墓地却在薛国故城东墙外不足一公里的地方被发现了,那就是著名的“前掌大商王朝墓地遗址”。

薛国的始建年代,目前尚无详细史料为证。据著名的宋朝学者郑谯在《通志·氏族》中称:“黄帝之孙、颛帝少子阳封于此。”禺阳封于薛的时代,应当是在龙山文化中期。

龙山文化,是中国历史上最早发现的“万国林立”的城邦时期。传说,黄帝曾经置左右大监以监于万国,禹也曾大会诸侯于涂山,置玉帛者万国。1993年山东省考古研究所在对薛国故城的复探与试掘中,于故城内尤楼城东南部钻探出数百万平方米的龙山文化遗址,据说那是龙山文化时期的城址。根据滕州市境内多次考古调查,滕州市境内现已查出龙山文化时期遗址一百多处。其中三十~六十万平方米的遗址九处,其余为六~二十八万平方米不等。分布在薛国故城上游及周边地区的有六十余个,在薛国故城内发现的数百万平方米遗址为最大。应该说,该地域早在龙山文化时期就是一个政治、经济、文化、军事中心,因此龙山文化时期城址应与薛国有着密不可分的关系。夏王朝时期,阳的第十二世孙奚仲,就被赐封于薛地。这在史籍《左传》中,就有“薛之皇族奚仲居薛,以为夏车正”的记载。

商王朝时期,“仲虺居薛,以为汤左相”。在殷墟甲骨文中,“薛”字作曾作为周族名称多次出现,记载有商王“命薛”、“作薛”、“往薛”、“宅薛”、“伐薛”、“追薛”等许多事件。自1964年以来,中国社科院考古研究所和滕州市博物馆,在离薛国故城一步之遥的东部前掌大遗址进行了十多次勘探和发掘,据称该遗址与古薛国密不可分。从史料记载和发掘出土的实物分析,薛国在夏、商时期就已经存在了。

关于薛国人的姓氏问题。据宋朝学者郑谯在《通志·氏族》中记载:“薛氏妊姓。”国学大师王国维先生根据地下出土的薛国青铜器“薛候F”铭“薛侯作叔任襄|F……断薛为妊姓之国。”又据薛国故城内发掘出土的铸铭青铜器名录上的记载:有“薛侯戚鼎”、“薛子仲定簋”、“走马薛仲赤簋”、“薛侯壶”、“薛侯定戈”等铭器为证。薛侯定,就是左丘明在《左传·定公十二年》中所记载的薛襄公任定(妊定、任仲定,公元前510~498年在位)。薛国人为妊姓薛氏,与宋朝学者郑谯所著《通志·氏族略》中的记载一致。

西周诸侯国:

西周初年,“周武王克商后,封妊姓后裔田`,复国于薛,爵为侯”。据史籍《春秋》一书的记载,春秋时期,薛国曾频频参与大国的会盟。从周灵王八年~周敬王十四年(薛献公任b十四年~薛襄公任定五年,郑简公二年~郑献公八年,秦景公十三年~秦哀公三十一年,齐灵公十九年~齐景公四十二年,楚共王二十七年~楚昭王十年,公元前564~前506年)之间,薛国还曾多次参加了讨伐郑国、秦国、围攻齐国、攻打楚国等一系列活动,一直到周昱王(周显王)姬扁(周安王姬骄)四十六年(田齐威王三十四年,公元前323年),田齐威王田因齐出兵吞灭了薛国,薛国从此变为田氏家邑。

后来,田齐威王封自己的小儿子田婴于薛邑,号“靖国君”。在田婴逝世之后,其子田文嗣立,号称“孟尝君”。这位孟尝君十分著名,他“拾致天下仁侠之士,食客三千,贤达闻于诸侯。”如今,在薛国故城内北部还有田婴、田文父子冢和陵园遗址。据东晋时期的《太康地纪》中记载:田婴、田文父子墓在东晋时期就已遭到了盗掘,后世也不断被盗墓者光顾,文化大革命期间,田婴、田文父子墓再次遭到洗劫。

秦朝时期,薛国故地被设置为薛县,隶属于薛郡。汉朝时期因之,属鲁国。晋朝时期属鲁郡。南朝刘宋时期属彭城郡,北魏王朝时期因之。北齐时期被废黜,后为滕县领属之地,渐为封落。

掌大村前村后,商王朝墓地星罗棋布,遗址范围达一平方公里。这里不仅出土了商王朝中晚期精美的青铜器,举世罕见的原始瓷器,而且还发现了数处保存完好的车马坑。在商王朝,拥有车马坑随葬,是极其尊贵的象征。这也是目前所见除“殷墟”和“西安”之外,第三处随葬车马的商王朝墓地。“殷墟”是商王朝的首都,随葬车马的应该是商王朝统治者,西安一带是西周王朝的老家,随葬车马的也应该是西周的执政们。前掌大村的贵族能够和商周天子一样随葬车马,表明这里的人物也不是等闲之辈,很可能就是像仲虺这样入主朝廷的顾命大臣。

“前掌大商王朝遗址”经历了商王朝的中晚期阶段,也是商王朝最辉煌的时代。数以千计的珍贵文物,给我们勾画出了商王朝薛国的繁荣景象。正是因为薛国的尊贵和富有,所以它才得以以区区小国,长期立足于鲁南,侧身于齐桓晋文等春秋大国的是是非非之中,苟延残喘,和姜太公的后代同呼吸,共命运,子孙后代延续了一千五百余年。

齐国灭薛国以后,齐威王将少子田婴封于薛,谥靖郭君。田婴去世后,田文继封薛地,招贤纳士数千人,诸侯国君主竞相求其辅助,他曾先后被齐⊥酰秦昭王和魏昭王封为相国。孟尝君居薛后,对薛国城池扩建加固并发展商贾,重农桑,减赋税,使薛国经济繁荣,国力强盛。

齐国被秦灭亡后,设薛郡,汉至魏晋设薛县。薛国故城虽然历经沧桑三千余年,但雄姿依在,历代文人墨客写下了许多迫思怀古的诗词文赋。明朝徐天博在《过薛》一文中写道:“西去官桥旧薛城,城中百亩春田平,三千食客皆尘土,十二侯邦就战争,林鸟有声应吊古,汀花无语自含情,千年野庙荒碑在,行路犹能说姓名。”清朝满秋石在《春日过薛城怀古》诗中写道:“车正遗封弈代承,杳茫人鬼两无证,河山依旧还有薛,名分于今终长滕”。

传世器皿有薛侯F、薛侯鼎、薛仲铜等。

西周初年,“周武王封任姓后裔畛,复于薛国,爵为侯”。一般认为:周昱王(周显王)姬扁(周安王姬骄)四十六年(田齐威王三十四年,公元前323年),田齐威王田因齐出兵吞灭了薛国;另有学者认为,是在战国时期的周赧王十七年(田齐⊥跛哪辏公元前298年),田齐⊥跆锏卦诹合韩襄王、魏襄王三国发动攻击秦国的“函谷关之战”之前,先灭了薛国,将薛国之地纳为齐邑。这两种说法,本书以前说为准,因为在(公元322年)田齐威王就将薛地分封给了自己的小儿子田婴,其后方有孟尝君的薛邑。不过,这还有待考古发掘之证为准。

任姓薛国自薛畛开始,相传三十一世。

薛国故城:

薛国故城位于山东省滕州市官桥镇,是鲁南地区保存比较完好的古城遗址,1988年被中国国务院公布为国家级重点文物保护单位。薛国曾经是夏商时期的诸侯国,战国时期被齐国灭掉,成为孟尝君的领地。在这一座方圆不过十平方公里的古城里,曾经积淀了无数文化宝藏,也演绎过诸多历史佳话。

沧桑古城:

从1978年以来,经过两次大规模的考古调查勘探和发掘,薛国故城遗址现状及地下掩埋情况比较清晰地呈现在大家面前。城址平面呈东西向,地势东高西低,城墙东西长约三千四百米,南北宽两千三百米,城内有城。内城城墙已荡然无存,但外城城墙却依然断断续续地环绕在内城四周,残存城墙基宽二十~三十米,高约七米。城门八座,其中南门三座,东门、北门各两座,西门一座。南东门和东南门为小城原城门,其他城门为大城城门。城门的不规则,表明薛国故城不是一次规划建设的,而是经历了多次的扩建和增修。

春秋、战国时期,诸侯国的都城,曾经有过大小城的规划形制,其特点有二:一是大城内套一小城,二是大城小城东西独立,分庭抗礼。之所以有这样的设计,主要是由使用功能决定的:小城为诸侯国君拥有,是国君居住和处理公务的地方;大城则为贵族或其他百姓居住,是诸侯国手工业生产和商业贸易集会的场所。大城小城分而治之的设计,目的是区别等级,明确诸侯国君和臣民在居住区域方面的关系,也便于城区管理,保证国君及其家族的安全,这是春秋战国时期城市规划的鲜明特征。

但是,薛国故城的大小城和其他诸侯国不同,城中的小城固然也有宫殿遗址,留存了国君活动的信息,却并没有严格的大小城规划,这里的大城是后来扩建的结果。扩建的时代在战国,主持扩建的人物就是大名鼎鼎的孟尝君。他的扩建,紧密依托了原来的小城,将其东墙、南墙分别向北、西延伸了四倍之多。在此之前,统治薛国的国君,没有跟随潮流规划建立大小城,主要原因是经济势力不够,而孟尝君将小城扩建成大城,却并不是没有钱,而是没有胆量。因为,孟尝君当时仅仅是齐国的一个公子,他所继承的薛城,不过是齐国的一块封地,他不能也不敢把自己领取钱粮的食邑规划成首都的样子。

和其他诸侯国都城一样,这里除了有宫殿等居住遗址外,还发现了大面积的制陶和冶铁遗址以及一批春秋时期的墓葬。这些考古资料表明,当时城内的规划布局特点是:南部为宫殿区,紧邻宫殿区的东、北部分是手工业作坊和臣民居住区,墓葬则安排在东部或东北部。

薛国所以把首都设置在这里,是因为这里是山东南部重要的古文化集中地。1964年在薛城附近北辛村曾经发现了一种距今七千多年的新石器文化,这就是山东南部地区最古老的“北辛文化”,从此之后,直至薛国始祖在此建都,原始人类在这里繁衍生息了三千多年!经历了如此久远的历史,人们始终不肯离开这块土地,说明这里的生存条件优越,适合人类居住。薛国就是在这样深厚的文化基础上,逐渐发达成为鲁南地区历史最悠久的古国。战国时期的齐国所以要将薛国划归自己的版图,是因为这里战略地位的重要,是鲁南的咽喉要道。

前掌大遗址:

1994年冬,前掌大村前考古发掘商周之际薛国贵族墓葬十一座,出土精美的青铜礼器两千余件和三千年前的酒,被评为当年“全国十大考古新发现”之一。

自1964年10~12月,中国社科院考古研究所和滕州市博物馆,在离薛国故城一步之遥的东部前掌大遗址进行了十多次勘探和发掘。“前掌大商周遗址”南北长约两千二百五十米,东西宽约八百五十米,总面积约二百多万平方米,遗址分居住遗址和墓葬遗址两部分。居住遗址,时代为龙山文化、岳石文化殷商、西周、春秋、战国、秦汉时期。墓葬遗址,时代为商王朝晚期,西周初年至西周早期。分为“河崖头”、“南岗子”、“陆家林”三个墓区。“河崖头”墓地布局严谨,座座排列有序;中字形大墓南北向纵列在两条中轴线上,两侧横排的多为甲字型大墓。“中字型”墓葬墓口面积在一万平方米左右,“甲字型”墓葬墓口在数十平方米左右。尽管,该墓区被盗,但也发掘出土了数千件青铜器、玉器、漆器、原始青瓷器、骨器、玛瑙、水晶饰品等。据发掘者称该遗址与薛国密不可分。从史料记载和发掘出土的实物分析,薛国在夏商时期就应该存在。

在“前掌大商周遗址”进行钻探和发掘,共清理墓葬十一座,殉马坑两座,祭祀设施及水井各一处,共出土各类青铜器二百余件,漆器近二十件,玉器七十余件和较多的陶器、石器、骨器两千余件。其中仅铜礼器就有六十件,器类有鼎、簋、[、尊、壶、卣、垒、爵、角、觯、小⒈B、觚等,有二十件带有铭文,其他还有胄、戈、矛、弓形器、铃、泡、轴饰、衔、镳等;可见器形的漆器有豆、壶、盘、盾、牌饰等;玉器有璜、兔、龟、蝉、蛙形饰等。

在两件铜提梁卣、两件铜提梁壶和一件洞垒中,装满了清澈透明的液体,这五件酒器出土时均有子母口盖密封,且直立于墓底,墓中没有积水,推测内装液体可能是当时的酒。

这批墓葬结构完整,随葬器物组合清晰。在规模、随葬品等方面,墓葬之间的等级差别较明显。较大的墓有三座,均为土坑竖穴墓,葬具为一棺一椁,设熟土二层台,墓口和墓底呈梯形,墓主人身上和身下撒铺朱砂,下有一殉狗的腰坑,墓内均用夯土夯实。其中

第11号墓,是此次发现的随葬品最丰富的一座墓。东侧二层台有一殉人,侧身屈膝,双手反剪。墓中共随葬铜胄十三件,十二件漆器,各类玉器二十七件,青铜酒器及装满液体的提梁卣和垒两件,青铜礼器中有方鼎和圆鼎,最大的一件圆鼎高五十五厘米,口径五十厘米,部分有铭文。

第18号墓,内有随葬车,随葬青铜器六十余件,其中礼器十三件,在两件提梁壶中装有液体。在墓内埋车的葬式,在山东商至两周早期考古中尚属首次发现。

第21号墓,共随葬青铜器五十余件,其中礼器十四件,部分带铭文,此外尚有一组玉器、漆器和象牙杯等,在二层台上,随葬有一只长径六十五厘米、短径六十厘米的大乌龟。

到1994年,“前掌大商周遗址”的发掘已进行了五次,前四次发掘主要集中在村北,已清理出一批商王朝晚期的大、中、小型墓,初步断定为商王朝东方薛国的贵族墓地。此次探明的西周早期墓地位于村南,由于绝大部分墓葬保存较好,将会为研究商周之际薛国的历史文化、埋葬制度提供完整的可研究资料。已出土的青铜器、漆器和玉器等,其数量之多,精美程度之高,以及保存之完好,在山东商周考古中都是前所末见的,具有很高的艺术价值。

“前掌大商周遗址”与西周时期的薛国都城仅一河之隔,而且两处遗址的文化内涵及时代紧密衔接,因此应认定“前掌大商周遗址”为“商薛”及“任薛文化”。虽然薛之先祖曾在商王朝中期以前数度迁邳,但薛迁之地,乃今薛国故城西约十五公里的微山县欢城镇附近,未出薛地范围,而且从“前掌大商周遗址”的考古发掘结果来看,薛国最迟在商王朝晚期便定都于前掌大,直至西周早期偏晚阶段,方才又一次迁都于一河之隔的今薛国故城内,从此“更不徙都”。

“前掌大商周遗址”是河南安阳殷墟之外的又一处重要的商王朝方国遗址,前掌大多年来的考古发掘,对于促进山东南部地区夏、商、周时代考古学文化研究,特别是薛文化的研究,以及薛河流域古文化的古城、古国课题的深入研究,都有着十分重要的意义。

蟠龙山遗址:

蟠龙山,位于枣庄市新城东北二公里,因山的东部为圆形似蟠龙而得名,龙首高二百七十一米,西向蟠龙河,若昂首而远瞩者,龙首石笋林立,象似龙须,下有二泉,曰龙眼。龙山前有小山,偏圆形,酷似龟曰,龟山。龙山西有山似凤凰展翅,曰凤凰山。凤凰山南翅与蟠龙山尾相接,凤翅一段曰金脚岭,亦曰金牛岭;凤凰山北翅与匡山头相连,凤翅一段曰匡山腰。整个凤凰山坐落在枣庄市高新技术开发区内,凤尾低平,伸向西谷山,凤首高一百八十一米二,面向薛城城区,象一只展翅欲飞而尚未飞起的凤鸟。龙、凤、龟三山不仅象形,而且与蟠龙河、枣庄市新城、枣庄市高新技术开发区、薛城城区紧密相连,构成山城水色相互影映的秀丽景观。但这不是奇观,奇观在蟠龙山上。

蟠龙山的别名很多,因山东有井字峪村,又名井字峪山。清朝咸丰、同治年间袁金歧在山上创建山寨,又曰袁家寨山。山上有很多小山头,均有名:曰大洞山、小洞山、栖凤山等。这些山名,不是人们随意呼出的,每个山名都与其特殊的景色有关,其中奇景有三:

⑴.大洞山,山中有洞,洞中有泉,泉水通河,高山河水洞相连。在方志《峄县志·山川》中记载:“大洞山,前为朝阳洞,洞踞峰下,悬崖百尺,灌木阴森,其门阔四、五尺,高倍之,历数武(武,即半步),至二洞,俯而入,中有石如植屏。缘屏左右行十余步,至三洞,登数十级皆砌成者。燃炬入,则石平如砥,四壁光洁,可容数百人。一泉自上滴沥,石盂承之,饮之甘绝,凉尤冰齿。其后深昧不测,烛亦不燃,游者不敢复进。或以其下与南明河通也(今蟠龙河)。”中华人民共和国建立后,当地乡政府作过测量,其洞高五米,宽三米,深一百余米,可容数百人,但没有向深处勘测。据当地村民传说,古时有人带一鸭,上午放入洞内,下午那只鸭子却从蟠龙河游出来,而从山上至蟠龙河的直线距离约有两千米。

⑵.袁山寨内有叠成岩,叠成岩是水中微小藻类分泌和沉积而成的化石物,有青、灰、兰、褐色,远望象海水波浪,甚是美观。这种化石物,在七亿年前的震旦纪地层中发现较多。为什么这种水中化石物会在龙山上,莫非龙山在七亿年前曾在水下?这个地区是有这样的传说:“有次大洪水到来的时候,人们都逃到了青山头,山半腰挂满了杂草,幸亏水没到山顶,人们才幸存下来。”这种传说肯定不是一万五千年以内的事,因为这个时间,本地区有连续的人类遗存发现。但《地质史》可以告诉我们,这个地区在一万五千年前,确有“几次沉浮”和“几度沧桑”。我们这个地区是泰山古陆的西南边缘。西面和南面都是洼地,属黄淮冲击区。早在七亿年前的震旦纪,这里确是海底,叠成岩这种藻类化石物,可能就是那时形成的,此后到四亿年前,这里一直是海相沉积环环,四~三亿年间,地壳抬升,海水退却,这里成为陆地,三亿年后的七千年间,地壳出现震动性运动,海侵、海退交替发展,也就是经过“几度沦桑”,直到两亿三千万年前,陆相沉积环境才基本稳定下来。此后,由于燕山、喜马拉雅山运动,这里的地貌也有变动,但没有长期再陷为海底,直到一千三百万年前,滕县、临城、沙沟、周营、阴平、古邵这条弧线地带才稳定下来,地壳没有上升,也没下降。但弧线之东北的山区、地壳仍在缓慢上升,弧线之西南的黄淮冲击区,地壳仍在缓慢下沉,所以千百万年来,鲁西和苏北一直是河湖沼泽地区,黄泛灾害频繁,居子弧线上的人们,经常看到洪水灾害,所以有“洪水上山”的传说,想见一见吗?请到龙山观看。

⑶.袁山寨,也是龙山一大“奇迹”,奇在二十多华里的石头城,竟在十天内建成,全国罕见,是神助,还是人为?值得一看。清咸丰、同治年间,徐海、运河沿岸,捻军兴起,山东、安徽、苏北各县秩序大乱,滕南、峄西的袁金歧、褚慎助号召村民到龙山上建寨避乱,万户响应,聚居龙山,出了许多传奇故事,编成戏曲,演遍大江南北。如,袁金歧举大旅,龙山神力助,刀劈山石滚,万人十天建大城,天旱甘露降,箭穿松树过山岗,万众一心保家乡。传说此山寨为抵挡捻军而建是不可能的。同治四年四月初五,捻军十万大军过临城,清僧王和山东布政使丁宝桢的万名清兵在西仓桥堵守,一击即溃,丁宝桢吓的装成乞丐逃走,僧王在鲁西被杀死,小小民寨岂能抵挡捻军。但是战乱之后,散兵游民到处绑架抢劫,乡村秩序大乱,到是事实,民寨抵挡小股土匪,是可能的。当时的袁家寨究竟起到过什么作用?现在无法查考,但万人十日建大城,可能是事实,此城与一般县城无异,而长度却比一般县城长三至四倍。如此大的石头工程,十日建成,全国罕见,堪称“奇迹”。至于“神助、刀劈”之类显然是无科学依据的,这只能说:“人民,只有人民才是创造历史的动力”。这也应了一句古语:“众志成城”。这座“石头城”是枣庄薛城人民群力的象征。枣庄、薛城有这样的人民,何愁不能把枣庄、薛城建成现代化的强而美的新枣庄、新薛城。

薛国遗址-残留城垣东北段

薛国遗址-毛遂墓

薛国遗址-薛文公台

薛国遗址-殉葬车马坑

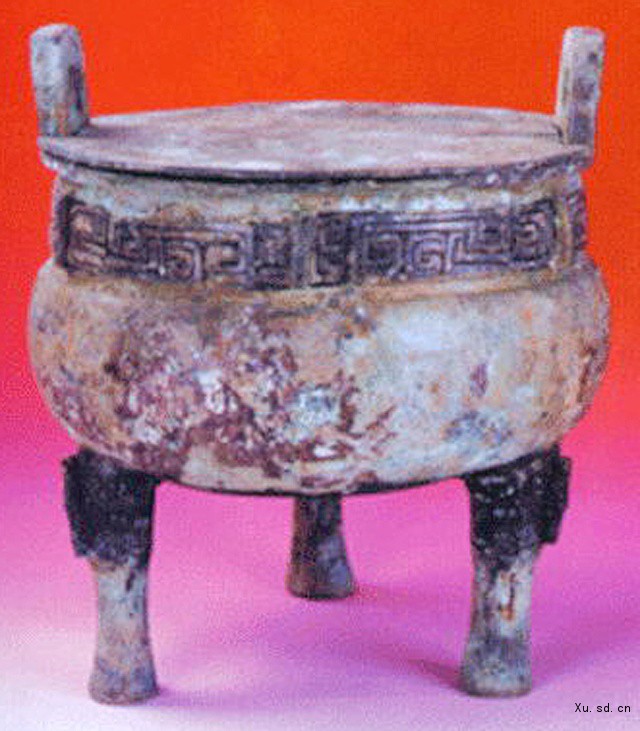

薛国青铜-饰窃曲纹鼎(薛公鼎)

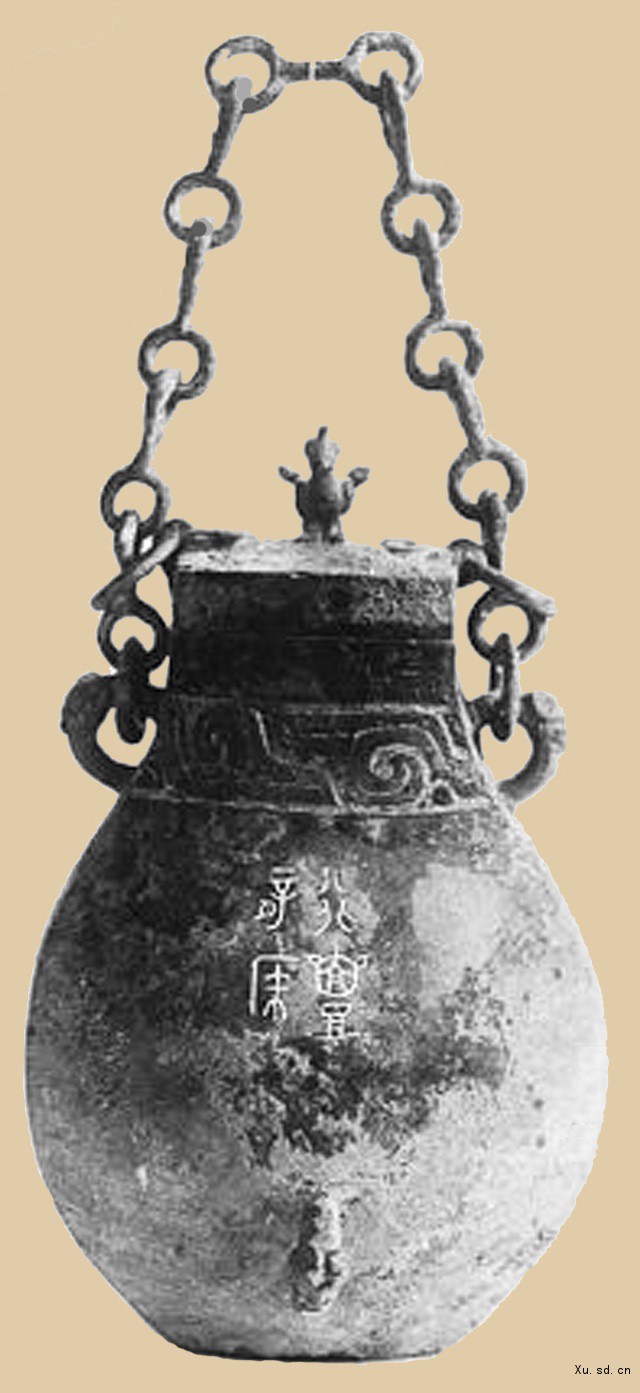

薛国青铜-提梁卣

薛国青铜-祖伊B

薛国青铜-薛侯行壶

薛国青铜-提链罐

薛国青铜-双龙纹镜

薛国青铜-虎钮方奁

薛国青铜-

薛国钱币-蚁鼻贝(鬼头钱)

薛国陶器-提耳罐

薛国玉器-鬼面璜

薛国玉器-云纹发箍

薛国玉器-耳勺

孟尝君的领地:

周昱王四十七年(田齐威王三十五年,公元前322年),田齐威王将占领的薛地分封给了自己的小儿子田婴,薛国从此改换门庭,成为齐国的一块领土。田婴,是孟尝君的父亲,田婴去世后,孟尝君就继承了薛地的主宰。

孟尝君,是著名的“战国四公子”之一,和他齐名的另外三位公子分别是赵国的平原君、魏国的信陵君和楚国的春申君。在这四大公子之中,孟尝君闻名于世的就是其善于“养士”。据说,当年在他的领地薛邑里,豢养着上千名士人,这些人不农不工也不商,虽然在大多数情况下无所事事,却都锦衣玉食。孟尝君对这些门人食客十分宽容,除了负担其生活费用外,平时并没有什么实际的工作安排。

依靠物质和精神上的恩惠,孟尝君收到了意想不到的良好效果。例如,其门下曾经有一个人居然爱上了孟尝君的夫人,孟尝君知道后,不但没有责罚这个门人,而且还推荐他到卫国去做了大夫。后来,当卫国君主想要发动对齐国的战争、危及到孟尝君的根本利益时,这个门人竭力劝卫国君主撤销了成命。

在史籍《史记》和典籍《战国策》中,两汉学者司马迁、刘向都竭力鼓吹孟尝君的养士之举,褒扬孟尝君的宽宏大度和礼贤下士,因此孟尝君之“仁善”流传千古至今。不过,司马迁在《史记》还记载了一件事,却让后人对这位“仁善公子”有了另一面的认识:有一次,孟尝君路过赵国某城,城内的居民听说孟尝君是个大贤人,便纷纷出来围观,但没想到孟尝君的身材并不怎么魁梧,和平时大家道听途说的形象完全不相称,于是赵国人都很不以为然,甚至有些人还嘲笑孟尝君的身材矮小。这下可惹恼了孟尝君,当时他就令其手下豢养的士人击杀了数百围观者,之后还灭掉了全城之人才离去。

仅仅因为观者嘲笑其身材矮小就大动杀机,乃至屠城而去,可见孟尝君在收养天下士人并对其“仁善”的同时,也显露了他十分残忍无道的本质。

所以,当后世司马迁路经薛地进行风俗考察之时,就感觉到该地区多有暴桀子弟。究其原因,司马迁认为就是当年孟尝君在广泛招揽天下侠士的同时,也吸纳了许多奸宄之徒,使薛地混杂有不良风气,并一直影响到了西汉时期。

《滕州任氏族谱》:

在山东省的滕州市官桥镇大康留村,保留有一部《任氏族谱》,计十卷,内有“任氏宗族考略碑文”一篇:“考吾任姓远溯黄帝,黄帝少子禺阳始封于任,遂有任姓。<山海经>云:禺阳后有禺号,禺号生徭梁,徭梁生番禺,番禺生奚仲,奚仲生吉光。

番禺为舟,奚仲造车,舟车问世,乃利交通。大禹治水,封奚仲‘车服大夫’,赐薛地,立为国。

奚仲十二世孙曰仲虺,商汤左朝,汤灭夏桀,虺作《汤诰》以谕天下,天下遂得安宁。奚仲卒葬南山之巅,山名奚公山,仲虺终寝东山之麓,冢曰虺山固堆。

仲虺后有畴有挚,代不失职。周文王失职。周文王西伯昌之母曰太任,故而武王封任畛复国于薛。嗣后薛定侯、献公谷、襄侯定、薛伯比、薛伯夷等相继宰薛。奚仲传六十四世至愍侯(任)宏,薛为宋(一说齐)灭……”

该谱中有一个薛国任姓君主的世系总图,纪录了自奚仲至末代国君愍侯宏的历代国君名号。

薛国君主简要世系表:

西周时期:

任 畛:公元前1121年~?年待考,断代工程认为是公元前1045~?年待考,薛国开国君主,逝世后葬于山东省滕州市官桥镇,待考。

任 初:在位时间待考,薛侯,逝世后葬于山东省滕州市官桥镇,待考。

任 陵:在位时间待考,薛厉侯,逝世后葬于山东省滕州市官桥镇,待考。

任 房:在位时间待考,薛宣武侯,逝世后葬于山东省滕州市官桥镇,待考。

任 裒:在位时间待考,薛哀侯,逝世后葬于山东省滕州市官桥镇,待考。

任 元:在位时间待考,薛庄侯,逝世后葬于山东省滕州市官桥镇,待考。

任 贯:在位时间待考,薛平侯,逝世后葬于山东省滕州市官桥镇,待考。

任 直:在位时间待考,薛昭侯,逝世后葬于山东省滕州市官桥镇,待考。

任 夷:在位时间待考,薛襄侯,逝世后葬于山东省滕州市官桥镇,待考。

任 辨:在位时间待考,薛桓侯,逝世后葬于山东省滕州市官桥镇,待考。

任安兴:在位时间待考,薛康侯,逝世后葬于山东省滕州市官桥镇,待考。

任 箱:在位时间待考,薛定公,逝世后葬于山东省滕州市官桥镇,待考。

任 尚:在位时间待考,薛恭侯,逝世后葬于山东省滕州市官桥镇,待考。

任 魏:在位时间待考,薛景侯,逝世后葬于山东省滕州市官桥镇,待考。

春秋时期:

任伯勤:在位时间待考,薛宣侯,逝世后葬于山东省滕州市官桥镇,待考。

任文欢:在位时间待考,薛简侯,逝世后葬于山东省滕州市官桥镇,待考。

任夷黄:在位时间待考,薛惠侯,逝世后葬于山东省滕州市官桥镇,待考。

任 英:在位时间待考,薛灵侯,逝世后葬于山东省滕州市官桥镇,待考。

任 俱:在位时间待考,薛文侯,逝世后葬于山东省滕州市官桥镇,待考。

任 清:在位时间待考,薛隐侯,逝世后葬于山东省滕州市官桥镇,待考。

任 洪:在位时间待考,薛愍侯,逝世后葬于山东省滕州市官桥镇,待考。

任□□:在位时间待考,薛伯,逝世后葬于山东省滕州市官桥镇,待考。

任 b:降爵为伯,公元前578~511年在位,薛献公,逝世后葬于山东省滕州市官桥镇,待考。

任 定:公元前510~498年在位,薛襄公,逝世后葬于山东省滕州市官桥镇,待考。

任□□:降爵为君,公元前497~496年在位,薛比君,逝世后葬于山东省滕州市官桥镇,待考。

任 夷:公元前495~482年在位,薛惠公,逝世后葬于山东省滕州市官桥镇,待考。

战国时期:

任 英:在位时间待考,薛灵侯,逝世后葬于山东省滕州市官桥镇,待考。

任 俱:在位时间待考,薛文侯,逝世后葬于山东省滕州市官桥镇,待考。

任 清:在位时间待考,薛隐侯,逝世后葬于山东省滕州市官桥镇,待考。

任 洪:公元前?~前323年在位,薛愍侯,逝世后葬于山东省滕州市官桥镇,待考。田齐威王吞灭薛国。

任 登:公元前323~?年,薛公,逝世后葬地待考。本书按注:任登实际上未成为薛国君主。薛国为田齐威王所灭之后,封自己的小儿子田婴封于原薛国之地,国土臣民尽归于齐国。国破家亡的薛国公子任登不愿意服从齐国的奴役,遂逃至楚国,楚怀王熊槐封其为沛公,仕楚为上大夫。而悲愤满怀的任登就任未已,即寻机离去,辗转隐藏于市井之间。为了纪念失去的国土,任登便以故国名作为自己的姓氏,后人皆称他为薛公。