郑国:

郑国,姬姓,西周中期“宣王中兴”时期得封的姬姓大诸侯国之一,开国君主为周厉王姬胡的少子、周宣王姬静(姬靖)的庶弟姬友。

周宣王二十二年(公元前806年),周宣王敕封其庶弟姬友于郑地(今陕西省渭南市华县),是为郑国的开国君主郑恒公。

周幽王姬宫ぐ四(公元前774年),郑恒公出任周幽王的司徒(掌管土地和教化人民)。郑恒公看到周幽王无道,王室将乱,于是在周幽王九年(郑恒公三十四年,公元前773年)将家属和资财转移到了东方,并在虢国(东虢、今河南荥阳)与郐国(今河南新密)之间的地区重新构建了都城,而自己则战死于周幽王十一年(公元前771年)的“骊山之难”,位于今陕西省渭南市华县的郑国也因犬戎的入侵而灭亡。

郑恒公的儿子叫姬掘突(姬滑突),他在父亲战死后,继续统令所属军队,于周平王元年(公元前770年)拥护周平王姬宜臼东迁,有功,被任命为周王室卿士,负责佐君管理政务,是为郑武公,乃朝中重臣。

郑武公随君新迁之后,急于扩展自己的势力,于周平王二年(郑武公二年,公元前769年)吞灭郐国,两年后的周平王四年(郑武公四年,公元前767年)再吞灭了虢国。

之后,郑武公于周平王六年(郑武公六年,公元前765年)在新占领的地方重新建国,并在远祖黄帝的老家有熊之地构筑了新都城(今河南新郑)。此后,郑国的势力不断扩大,由一个关中小诸侯国迅速发展成为位居中原核心的强国。

郑国在最强盛之时,疆土括有今河南省的中部,北至黄河,南到许昌,东到开封,西到荥阳。

传到郑庄公姬寤生执政时期(公元前743~前701年),郑国继续实施扩张之策,在周平王四十九年(郑庄公二十三年,公元前722年)镇压了弟弟共叔段的叛乱之后,国强兵壮,以至后来与周王室交换世子,并在周平王五十一年(郑庄公二十五年,公元前720年)还发动了攻击周王室之战。

由于郑国的不断扩张,与周边各诸侯国之间产生了严重的土地之争,郑庄公与各国之间不断发生战争:

周桓王姬林元年(郑庄公二十六年,宋殇公元年,公元前719年),郑、宋两国之间爆发“东门之战”;

周桓王二年(郑庄公二十七年,宋殇公二年,卫宣公元年,公元前718年),郑、卫、宋三国之间爆发“制北之战”、“长葛之战”;

周桓王四年(郑庄公二十九年,陈桓公三十年,公元前716年),郑庄公发动攻击陈国之战;

周桓王六年(郑庄公三十一年,公元前714年),郑庄公发动抗击北戎之战;

周桓王七年(郑庄公三十二年,宋殇公七年,卫宣公六年,公元前713年),郑庄公发动反击宋、卫、戴三国联军之战;

周桓王八年(郑庄公三十三年,宋殇公八年,卫宣公七年,许庄公末年,公元前712年),郑庄公持续发动了灭许国之战、与息国竞之战、攻宋国之战;

周桓王十三年(郑庄公三十八年,陈桓公三十九年,蔡桓侯八年,卫宣公十二年,公元前707年),周桓王发动与郑国之间的“]葛之战”,郑庄公成功地组织了抗击周桓王统帅的陈、蔡、卫三国联军的进攻,大破王师并且还射伤了周桓王,从此周王不再论郑国之事;

周桓王十五年(郑庄公四十年,公元前705年),郑庄公发动了攻击盟、向二国之战;

周桓王十八年(郑庄公四十三年,齐公三十年,卫宣公十七年,鲁桓公十年,公元前702年),郑庄公伙同齐公(齐僖公)姜禄甫、卫宣公姬晋发动了攻击鲁国之战

……

这一系列的对外战争,使得郑国国势攀升,社会地位极大提高,一时间成为春秋初期非常活跃的中原小霸主。

周桓王十九年(郑庄公四十四年,公元前701年),郑庄公逝世,其子姬突即位,是为郑厉公。郑厉公执政时期,与宋国的矛盾最为突出,周桓王二十一年(郑厉公二年,宋庄公十二年,公元前699年),两国之间就爆发了“纪之战”,第二年再次爆发“牛首之战”,因此郑厉公不久就被宋国以阴谋赶下台。

周桓王二十三年(郑厉公四年,公元前697年),郑厉公发动“复位之战”,但最终还是失败了,郑昭公姬忽即位。到了周王三年(郑厉公复位元年,公元前679年),郑厉公姬再次复位,随即遭到了竭力北上争霸的楚国的攻击。周王四年(郑厉公复位二年,楚文王十二年,公元前678年),楚文王熊赀发动了吞灭邓国、继而攻击郑国之战。

周惠王四年(郑厉公复位七年,公元前673年),郑厉公逝世,其子姬d即位,是为郑文公。

周惠王十二年(郑文公八年,公元前665年),郑文公发动了攻击许国之战;

周襄王六年(郑文公二十七年,晋惠公五年,公元前646年),狄翟在晋惠公姬夷吾(姬奚齐)的唆使下发动了攻击郑国之战;

周襄王十二年(郑文公三十三年,公元前640年),郑文公发动了攻击滑国之战

周襄王二十二年(郑文公四十三年,秦穆公嬴任好三十年,公元前630年),郑文公组织击退了秦国军队,对秦穆公嬴任好向东方扩展势力的企图给予打击。

周襄王二十四年(郑文公四十五年,公元前628年),郑文公逝世,其子姬子m即位,是为郑穆公(郑缪公),此时的历史是晋、楚两国争霸时期,而由于郑穆公软弱,郑国开始成为晋、楚两国中原争霸的筹码,不断受到楚国、晋国的攻击,国势急剧衰退。

周定王元年(郑穆公二十二年,公元前606年),郑穆公逝世,其子姬夷即位,是为郑灵公,即位的第二年即周定王三年(郑襄公元年,楚庄王十年,公元前604年)就遭到楚庄王熊侣(芈旅)发动的攻击郑国之战,郑国更换姬子坚为君主,是为郑襄公。

由于郑襄公即位之后,在晋、楚两国之间摇摆不定,因此在周定王十二年(郑襄公十年,晋景公五年,楚庄王十八年,公元前595年),晋景公姬A(姬孺)发动了攻击郑国之战,郑国战败,在楚国的帮助下才躲过一劫。

周定王十九年(郑襄公十六年,晋景公十二年,公元前588年),晋国与郑国之间爆发了“丘舆之战”,郑国再次战败,郑国势力进一步被削弱。

一直到春秋晚期,在诸侯大国争霸的角逐中,郑国在贤臣子产(公孙侨)的辅佐下,大力实行新政,加强军备,国势迅速恢复不衰,受到了晋、楚诸霸主的尊重。

进入战国时期后,郑国因内有君臣之间的权益之争,外有韩国的不断蚕食,国势再次急剧衰落,被远远排斥在战国七雄之外,根本无法与诸强国抗衡,只是龟缩在新郑地区,随波逐流。周烈王元年(郑康公二十一年,公元前375年),韩哀侯指挥强大的韩国军队一举攻破新郑城,俘虏郑康公姬乙,郑国就此灭亡。

郑国自姬友于公元前806年开国,至公元前375年郑康公指正时期被韩国所灭,共传二十三代君主,国祚四百三十一年。

郑国渠:

郑国渠,是最早在关中地区建设的大型水利工程,由先秦时期秦国组织穿凿。

战国时期,历史朝着建立统一国家的方向发展,一些强大的诸侯国都想以己为中心来统一全国,兼并战争十分剧烈。关中是秦国的基地,秦国为了增强自己的经济力量,以便在兼并战争中立于不败之地,很需要发展关中的农田水利,以提高秦国的粮食产量。

韩国是秦国的东邻。战国末期,当秦国国力蒸蒸日上,虎视眈眈,欲有事于东方时,首当其冲的韩国,却孱弱到不堪一击的地步,随时都有可能被秦国并吞。

秦王政元年(韩桓惠王二十七年,公元前246年),韩桓惠王韩虮虱在走投无路的情况下,采取了一个自认为聪明的所谓“疲秦之策”,即以当时著名的水工专家郑国为间谍,派其入秦,游说秦王嬴政在泾水和洛水(北洛水,渭水支流)之间穿凿一条大型灌溉渠道。表面上说是可以发展秦国农业,真实目的是要耗竭秦国的实力。

本来就想发展农业生产的秦王,很快就采纳了这一诱人的建议,因为农业离不开水利。秦王立即征集大量的人力和物力,任命郑国主持兴建这一工程。在施工过程中,韩桓惠王的“疲秦”的阴谋败露,秦王大怒,要杀郑国。郑国却镇定地说:“始臣为间,然渠成亦秦之利也。臣为韩延数岁之命,而为秦建万世之功。”

秦王嬴政是一位很有远见卓识的政治家,认真思索之下,认为郑国说得很有道理,同时,秦国的水工技术还比较落后,在技术上也需要郑国,所以一如既往,仍然加以重用。经过十多年的努力,全渠完工,时人称之为“郑国渠”。

郑国渠是以泾水为源,引之灌溉渭水北面农田的水利工程。在史籍《史记·河渠书》、《汉书·沟洫志》中都给予很高的评价。

郑国渠示意图

郑国渠今存渠段

鸟瞰郑国渠今存渠段

郑国渠的渠首工程,东起中山,西到瓠口。中山、瓠口后来分别称为仲山、谷口,都在泾县西北,隔着泾水,东西向望。

郑国渠属于一座有坝引水工程,1985~1986年,考古工作者秦建明等人对郑国渠的渠首工程进行实地调查,经勘测和钻探,发现了当年拦截泾水的大坝遗址。大坝东起距泾水东岸一千八百米名叫尖嘴的高坡,西迄泾水西岸一百余米王里湾村南边的山头,全长两千三百余多米。其中河床上的三百五十米早已被洪水冲毁,无迹可寻,而其他残存部分则历历在目。经测定,这些残部的底宽尚有一百余米,顶宽一~二十米不等,残高六米。可以想见,当年的这一工程是非常宏伟的。

关于郑国渠的渠道,史籍《史记》、《汉书》中都记得十分简略,而在典籍《水经注·沮水注》中则记载得比较详细一些。根据古书记载和今人实地考查,大体说,它位于北山南麓,在泾阳、三原、富平、蒲城、白水等县二级阶地的最高位置上,由西向东,比降为0.64,沿线与冶峪、清峪、浊峪、沮漆(今石川河)等水相交。将干渠布置在平原北缘较高的位置上,便于穿凿支渠南下,灌溉南面的大片农田。可见当时的设计是比较合理的,测量的水平也已很高了。不过泾水是著名的多沙河流,古代有“泾水一石,其泥数斗”的说法,当代实测,为一百七十一公斤/立方米,郑国渠以多沙的泾水为水源,这样的比降又嫌偏小。比降小,流速慢,泥沙容易沉积,渠道易被堵塞。

郑国渠建成后,立即发挥了巨大的经济、政治效益,按史籍《史记》、《汉书》的记载:“渠就,用注填淤之水,溉舄卤之地四万余顷,收皆亩一钟,于是关中为沃野,无凶年,秦以富强,卒并诸侯,因名曰郑国渠。”古代“一钟”为六石四斗,比当时黄河中游一般亩产为一石半要高许多倍。

战国末年,秦国的耕地四万余顷,约合今天的两万八千余顷。有些学者认为这个数字不实,他们从今天泾水年均流量约五十多立方米/秒,而每个流量只能溉田二百顷出发,说郑国渠最多只能溉田万顷上下,所谓四万余顷当是郑国虚报。

史书记载的郑国渠溉田面积如此之大,可能与两种情况有关:

第一,历史上的雨量多有起伏,不能以今律古。据著名气象学家竺可桢《中国五千年气候变迁的初步研究》一文的记载,东周至秦、汉时期,为我国气候的偏暖期,南方温湿气流北移,北方雨量增多。在史籍《史记·货殖列传》中记载有“渭川千亩竹”的记录,竹性喜温湿,也证明了秦汉时关中平原雨量比今为多。

第二,古今作物不同。古代关中主要作物为耗水量少、耐干旱的粟和黍,而唐以后以耗水量较多的小麦棉花等为主。秦汉时,以较多的水量来灌省水的作物,溉田面积当然会大大超过今天。

流经富平县的郑国渠,全长约一百五十公里,可灌溉十八万余公顷。其引水口至干渠段,修有宽十五~二十米,高三~五米,长达六公里的引水渠堤。现存由郑国渠渠口、古道和拦河坝,附近有秦朝以后历代重修、增修的渠首、干道遗址,并有大量的碑石遗存。

在郑国渠渠首遗址中,目前还发现有三个南北排列的暗洞,即郑国渠引泾进水口。每个暗洞宽三米,深两米,南边洞口外还有白灰砌石的明显痕迹。地面上开始出现由西北向东南斜行一字排列的七个大土坑,各土坑之间原有地下干渠相通,故称“井渠”。

所以,郑国渠修成后,灌溉总面积达二百八十万亩,是我国古代最大的一条灌溉渠道,使秦国从经济上完成了统一中国的战争准备。郑国渠工程之浩大、设计之合理、技术之先进、实效之显著,在全世界古代水利工程史上是罕见的,是中华民族聪慧勤劳的象征。

郑国王陵:

郑国王陵在今河南省新郑市城关附近的“郑韩故城”内。

自郑恒公于周平王六年(郑武公六年,公元前765年)在新郑建国后,郑国在新郑共历十八王,三百九十五年。

战国中期的周烈王元年(郑康公二十一年,公元前375年),韩国灭郑国,韩哀侯将韩国都城自阳翟(今河南禹州)迁到新郑,将新郑更名为南郑。韩国在新郑共历八代国君,一百四十五年。因新郑先后为郑、韩二国的都城,故称“郑韩故城”。郑韩故城是目前世界上同期保存最完整的古城垣之一,1961年被国务院公布为第一批国家重点文物保护单位。

韩国灭郑国后,害怕郑国故人复国,于是采取了盗掘郑国人的坟墓,使郑国人的祖先翻尸动骨,永远不得安宁;然后将本国病死的大人、小孩都埋在郑国人的坟墓中,以破坏其风水。之后,在郑国人的坟地上大片建房,以阻断郑国人的阴阳之气。

韩国人还将郑国人的坟地改建成大型铸造厂冶炼铁器,以烧散郑国人的魂魄等方法,防止郑国人复国。

1964年,国家开始对郑韩故城进行全面勘查发掘,考古工作断续至今。经发掘发现,郑韩故城内有大片夯土建筑遗址和各种手工业作坊、铸铜作坊遗址达十万多平方米,制骨作坊遗址面积七多平方米;战国时期的铸铁作坊遗址面积四万多平方米。清理出一座熔铁炉和两座烘范窑,出土了大批铁器和陶范,此处还有制陶、制玉作坊遗址。

重要的有:城西南部的仓城村铸铁遗址;东部的小吴楼村铸铜作坊遗址和北部张龙庄村南的制骨作坊遗址等。2002年9月,又在城内侧东北部发现一处保存完好、约数万平方米的大型制陶遗址。城内还分布着多处春秋时期郑国贵族墓地,但一直没有发现国君级大墓。

1923年,在郑韩故城西城即今新郑城内李家楼村盗掘出一座春秋时大墓,可能为郑伯墓。墓中出土了青铜器和玉器七百余件,其中青铜礼乐器九十余件,习称“新郑彝鼎”,其中包括两件著名的莲鹤方壶(一件现存北京故宫博物院)等。

郑伯大墓的发现,轰动了全国,震惊了世界,但也引来了全国各地的盗墓贼,他们在这里狂挖滥盗,许多珍贵的古墓葬惨遭破坏。勘查发现,郑国墓葬多“十墓九空”甚至“十墓十空”。大量珍贵随葬品已经流失。

2002年4月,为配合新郑市居民住宅开发,文物部门在对开发区基建工地进行清理发掘时,意外发现一座春秋晚期至战国早期的“中”字形大墓,这座墓长四十五米,内有三层外椁,一层内椁,通往墓室有南北二条墓道。这是我国目前为止发现的郑国墓葬中第一例带有墓道的墓葬。按古代的墓葬制度,只有侯爵以上的贵族才能使用带有的墓葬,而郑国国君当时是伯爵,是不能享用墓道的。这说明郑国国君是不遵守礼制,也不把东周国君放在眼里的。

现在开挖的南墓道长三十一米,宽七米六,呈倾斜状通向中间墓室。墓内发现有:九鼎八簋(鬼)、方壶、园壶、玉器、金器等随葬品。但中心墓室却发现有盗洞三十多个,这些盗洞不是同一时期的,多为民国时期所为。在“中”字形大墓南北墓道里,布满了密密麻麻,重叠积摞的拆葬马车,目前在已清理的三分之一面积中,已发现十七辆车,车辆大小不一,装饰豪华,做工甚为考究。这些车马葬按照郑国车马葬制的规矩,车轮被摘掉放在墓道两侧,另外一些放在夹道或平放在车厢上,马匹被杀死后平放在坑底,车体放在马匹之上。郑国车马坑的葬式和周围列国整车下葬,马匹在车辕以下有明显不同。

随后,文物工作者在“中”字形大墓东五十米处,又发现一座葬有二十二辆马车和数十具马骨的车马坑,它长十米零四,宽八米四,深五米,是目前全国发现的春秋时期最大的车马坑,被命名为一号车马坑。

自2002年4月至9月,文物工作者用了五个多月的时间,对一号车马坑周围的二百四十亩土地进行了普探,初步探明这里是一处大型贵族墓地,此地的墓葬和车马坑分布极为密集,整个墓地有墓葬三千多座,绝大部分为郑国墓葬。墓葬均为竖穴土坑墓,共有六米以上的大型墓一百八十座,其中还有十五米以上的大型墓,长宽均超过二十米的特大型墓四座。大中型东周时期车马坑十八座。初步估计,整个墓地车马坑的数量要在这个数字上翻二番不止。

这次发现的新郑墓葬群车马坑距今有近两千八百年,比秦始皇兵马俑坑早五百多年,与秦兵马佣三坑面积相比,新郑墓葬群车马坑要多出五万平方米,目前,秦始皇陵共发现各类陪葬坑、陪葬墓六百余处,而新郑墓葬群有三千多座大小不一的墓葬,规模与秦兵马俑坑相比,有过之而无不及。

现已探明的十八座车马坑,大小可分为四种,其中位于“中”字形大墓西侧的三号车马坑形制最大,它长十三米五,宽十一米五,深七米五,面积是一号车马坑的二倍,目前正在发掘中。此车马坑的级别之高,规模之大,国内罕见。以前,史籍中关于车的记载很多,但由于缺少相应的实物,后人对其形状的注解各不相同。

这次在郑韩车马坑中发现了多种车形,有可供二人躺卧的安车;也有供三人并排乘坐的中型车;还有威武庄严的依仗车;轻巧急行的狩猎车;粗壮结实的战车……这些车的外观千差万别,图案多姿多彩,形态各不相同,用途多种多样,殉葬的方式也五花八门,为研究古代车马葬制,古车发展史及用车制度提供了珍贵资料。

在“中”字形大墓南墓道较浅的地方,还发现了七、八具成年人和小孩的骨架,从成年人的尸骨看,这个人两臂弯曲,手骨和腿关节偏大,象患有类风湿或大骨节病,经考证,这就是韩国为破坏郑人风水,埋在郑人墓地中的韩人。

郑韩故城春秋墓葬群和大型车马坑的发掘,填补了郑国王陵墓地的空白,多个长宽在二十米以上的特大型墓葬的发现,说明这处墓地内埋葬有多位郑国国君,是郑国王陵遗址,并确定郑国国君墓地是聚公族而葬的,是典型的集中公墓制。目前,郑韩故城内的考古发掘工作正在进行之中。

郑国文物:

郑国遗址-“中”字大墓

郑国遗址-郑王陵墓

郑国遗址-中字大墓内殉葬品

郑国遗址-车马坑

郑国遗址-编钟坑

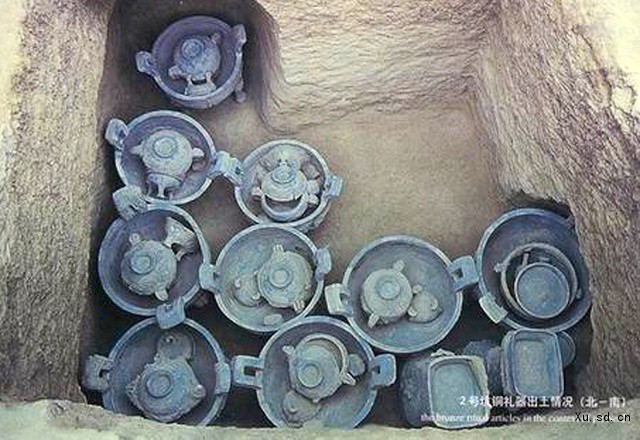

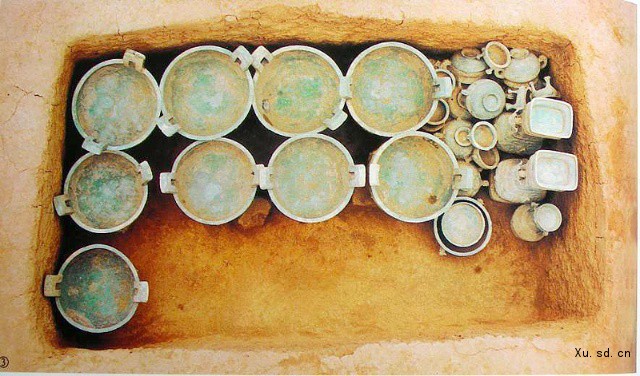

郑国遗址-祭器坑

郑国遗址-铜器窑坑

郑国青铜-九鼎八簋

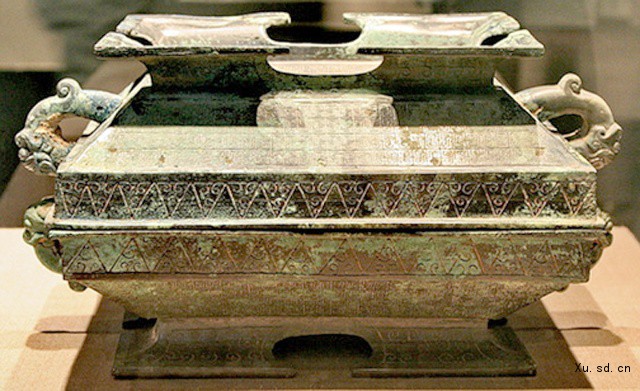

郑国青铜-饕餮乳丁纹方鼎

郑国青铜-子产铸刑鼎

郑国青铜-单盆

郑国青铜-单F

郑国青铜-叔上F

郑国青铜-父乙角

郑国青铜-

郑国青铜-寤生H

郑国青铜-牛尊

郑国青铜-跪人灯盏

郑国青铜-红铜画像壶

郑国青铜-口

郑国青铜-夔龙纹四耳鉴

郑国青铜-莲鹤方壶

郑国青铜-龙耳方壶

郑国青铜-鸭形B

郑国青铜-义伯尊

郑国青铜-马车配件

郑国青铜-车[

郑国青铜-挽缰配件

郑国玉器-镶玉琉璃镜

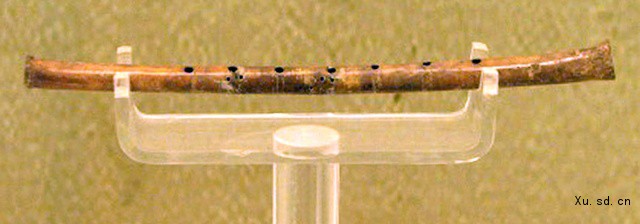

郑国乐器-七孔笛

郑国陶器-瓮棺

郑国玉器-覆面

郑国玉器-鸟首勺形器

郑国君主简要世系表:

春秋时期:

姬 友:周厉王庶子,公元前806~前771年在位,郑国缔造者,郑桓公,逝世后葬于陕西省渭南市华县城关西街。

姬掘突:郑桓公之子,公元前770~前774年在位,郑武公,逝世后葬地待考。

姬寤生:郑武公突之子,公元前743~前701年在位,郑庄公,逝世后葬于河南省郑州市所辖新密市南王岗村。

姬 忽:郑庄公之子,公元前701~前701年在位,郑昭君,逝世后葬地待考。

姬 突:郑昭君次子,公元前700~前697年在位,郑前厉公,逝世后葬地待考。

姬 忽:郑厉公之子,公元前696~前695年在位,郑昭公,逝世后葬于河南省郑州市所辖新郑市郑韩故城。

姬 但:郑昭公之弟,公元前694~前694年在位,无谥号,逝世后葬于河南省郑州市所辖新郑市郑韩故城。

姬 婴:郑武公之子,公元前694~前680年在位,无谥号,逝世后葬于河南省郑州市所辖新郑市郑韩故城。

姬 突:姬婴之弟,公元前679~前673年在位,郑后厉公,逝世后葬于河南省郑州市所辖新郑市郑韩故城。

姬 捷:郑厉公之子,公元前672~前628年在位,郑文公,逝世后葬于河南省郑州市所辖新郑市郑韩故城。

姬 兰:郑文公之子,公元前627~前606年在位,郑穆公,逝世后葬于河南省郑州市所辖新郑市郑韩故城。

姬 夷:郑穆公之子,公元前605~前605年在位,郑灵公,逝世后葬于河南省郑州市所辖新郑市郑韩故城。

姬 坚:郑灵公庶兄,公元前604~前587年在位,郑襄公,逝世后葬于河南省郑州市所辖新郑市郑韩故城。

姬 沸:郑襄公之子,公元前586~前585年在位,郑悼公,逝世后葬于河南省郑州市所辖新郑市郑韩故城。

姬 衮:郑悼公之弟,公元前584~前571年在位,郑成公,逝世后葬于河南省郑州市所辖新郑市郑韩故城。

姬 恽:郑成公之子,公元前570~前566年在位,郑公,逝世后葬于河南省郑州市所辖新郑市郑韩故城。

姬 嘉:郑公之子,公元前565~前530年在位,郑简公,逝世后葬于河南省郑州市所辖新郑市郑韩故城。

姬 宁:郑简公之子,公元前529~前514年在位,郑定公,逝世后葬于河南省郑州市所辖新郑市郑韩故城。

姬 虿:郑定公之子,公元前513~前501年在位,郑献公,逝世后葬于河南省郑州市所辖新郑市郑韩故城。

姬 胜:郑献公之子,公元前500~前464年在位,郑声公,逝世后葬于河南省郑州市所辖新郑市郑韩故城。

战国时期:

姬 易:郑声公之子,公元前463~前456年在位,郑哀公,逝世后葬于河南省郑州市所辖新郑市郑韩故城。

姬 丑:郑声公之弟,公元前455~前424年在位,郑共公,逝世后葬于河南省郑州市所辖新郑市郑韩故城。

姬 已:郑共公之子,公元前423~前423年在位,郑幽公,逝世后葬于河南省郑州市所辖新郑市郑韩故城。

姬 骀:郑幽公之弟,公元前422~前396年在位,郑需公,逝世后葬于河南省郑州市所辖新郑市郑韩故城。

姬 乙:郑幽公之弟,公元前395~前375年在位,郑康公,被韩国所灭,逝世后葬于河南省郑州市所辖新郑市郑韩故城。