周郢撰《元代宫山汉武帝庙碑考识》的刊出,使新甫山汉武皇帝之碑清拓本重新展现于世间,我们在饱览元代宫山形胜的同时,一个泯灭七百余年的新泰人物也重新进入了我们的视野。正是这通碑刻上的题名“耆艾徐君仲达”,让我们萌生了探讨新泰徐氏家谱的念头。

徐姓是一个古老的姓氏,其远祖世系,相关志乘多有记载,我们不在此作深入探讨。新泰徐姓可分为原住徐氏与后来徐氏。原住徐氏本为一支,又细分为徐曾支系和徐江支系;后来徐氏可分为少数民族徐氏与外来徐氏。其中以原住徐氏人口最多,现在,我们要谈的就是新泰原住徐氏。

徐姓是新泰古老的姓氏之一,张相汉撰《明敕旌义民文昇徐公墓表》载:“余邑中著姓,首推徐氏。”可见新泰徐氏“世为著姓”之说,由来已久。徐氏最早入住新泰的时间,并没有明确的相关记载。据清光绪三十三年(1907)《新泰县乡土志》载:“徐氏,伯益后封徐,因氏焉。唐英公世勣裔孙因世乱,自离狐流寓新泰,家焉。”离狐(今山东鄄城西南)是徐勣的老家,所谓“世乱”,莫过于徐勣之孙徐敬业起兵事败,而“至于覆族”(《旧唐书》列传卷十七),劫后幸存的徐勣裔孙如在此时流寓新泰,那么徐氏在新泰居住的时间大概已有1300余年。

据缪荃孙著《金石分地编目》记载,新泰县目下有唐开元十五年(727)《徐惠造陀罗尼经幢》,徐惠其人不详,这是目前看到最早有徐姓题名的新泰石刻。尝听李酉宏先生说起,1988年末,在新泰碗窑头曾有一个古窑遗址被发现,他与其父李明煜及刘俊华曾前往考察。出土物多是瓷片,另有陶工所用转盘若干,在陶盘的底部均刻有一字,其笔画似隶书又似魏碑,残损不一,可以辨识的有:徐、牛、刘、李、秦,这应是陶盘所有者的陶工姓氏。李酉宏根据出土物特质,初步判断窑址是中唐时期。如其判断无误,这该是徐姓在新泰生活的早期实物资料。

徐氏居新既久,子孙繁衍,人口众多,在所经历的各个朝代,人才辈出,宋有徐咸;金有徐鼎;元有徐琛、徐琰、徐彬、徐仲达、徐明德;明有徐铎、徐灏、徐奫、徐理兴、徐珍、徐玑、徐光前、徐节、徐嘉宾、徐三益、徐有庆、徐有尚、徐之仪、徐行修;清有徐毓秀、徐简飏、徐敬亭、徐花葶、徐一湘、徐良策,近代有徐祗彬、徐枯石。徐氏系出名门,以族大人众、世系不紊著称,向有“天下无二徐”之喻,已然成为新泰的大族。

徐氏也是新泰较早修谱的氏族之一,明正德四年(1509),由徐肫主持,首次在徐家庄创建祠堂,修竖石谱。此后的五百年间,徐氏多次续修族谱,尽管如此,各谱间还是存在着或多或少模棱两可、语焉不清的记载。现在,我们以诸多相关纸谱为基础,佐以史志、碑刻资料,逐一展开探讨。

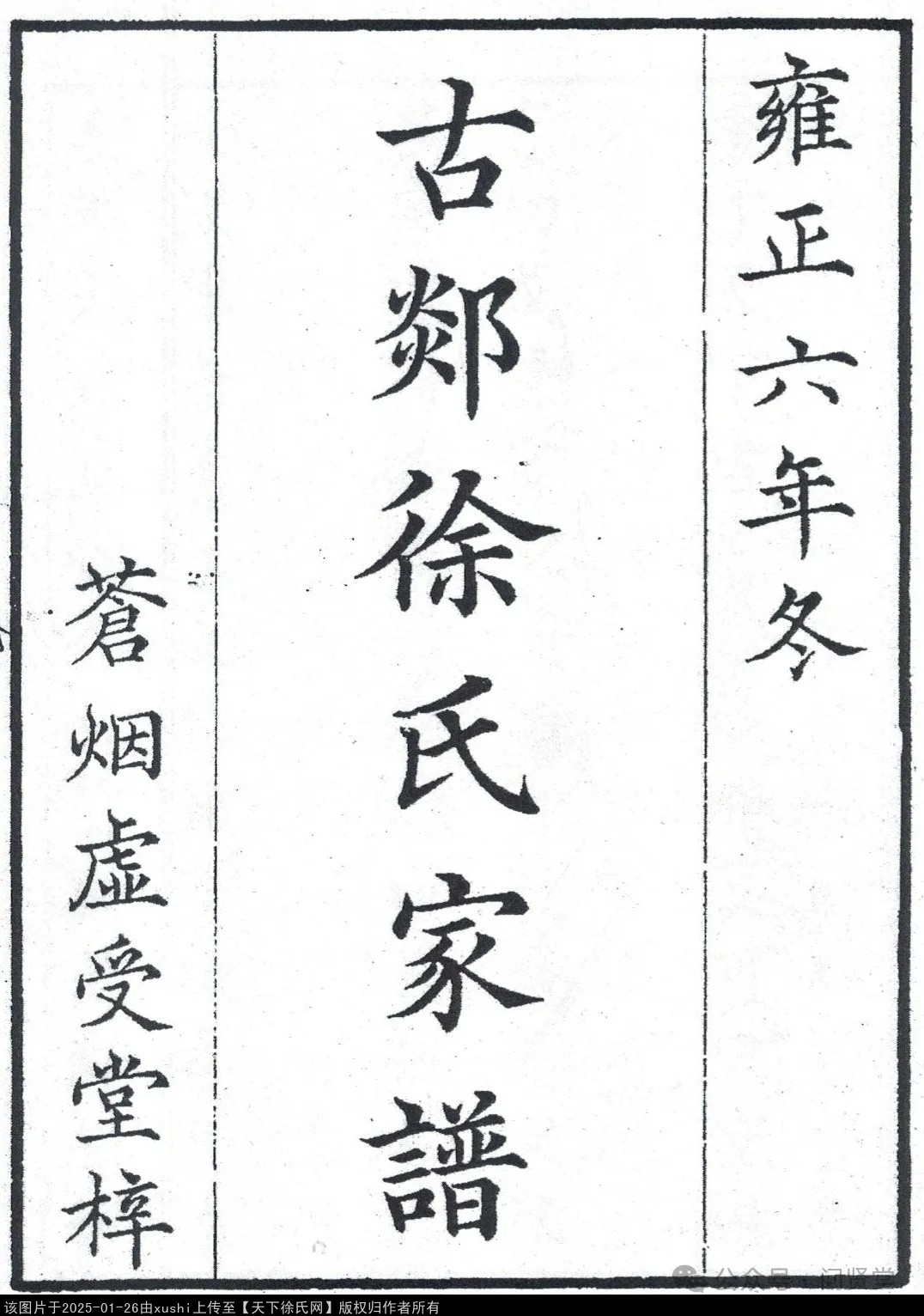

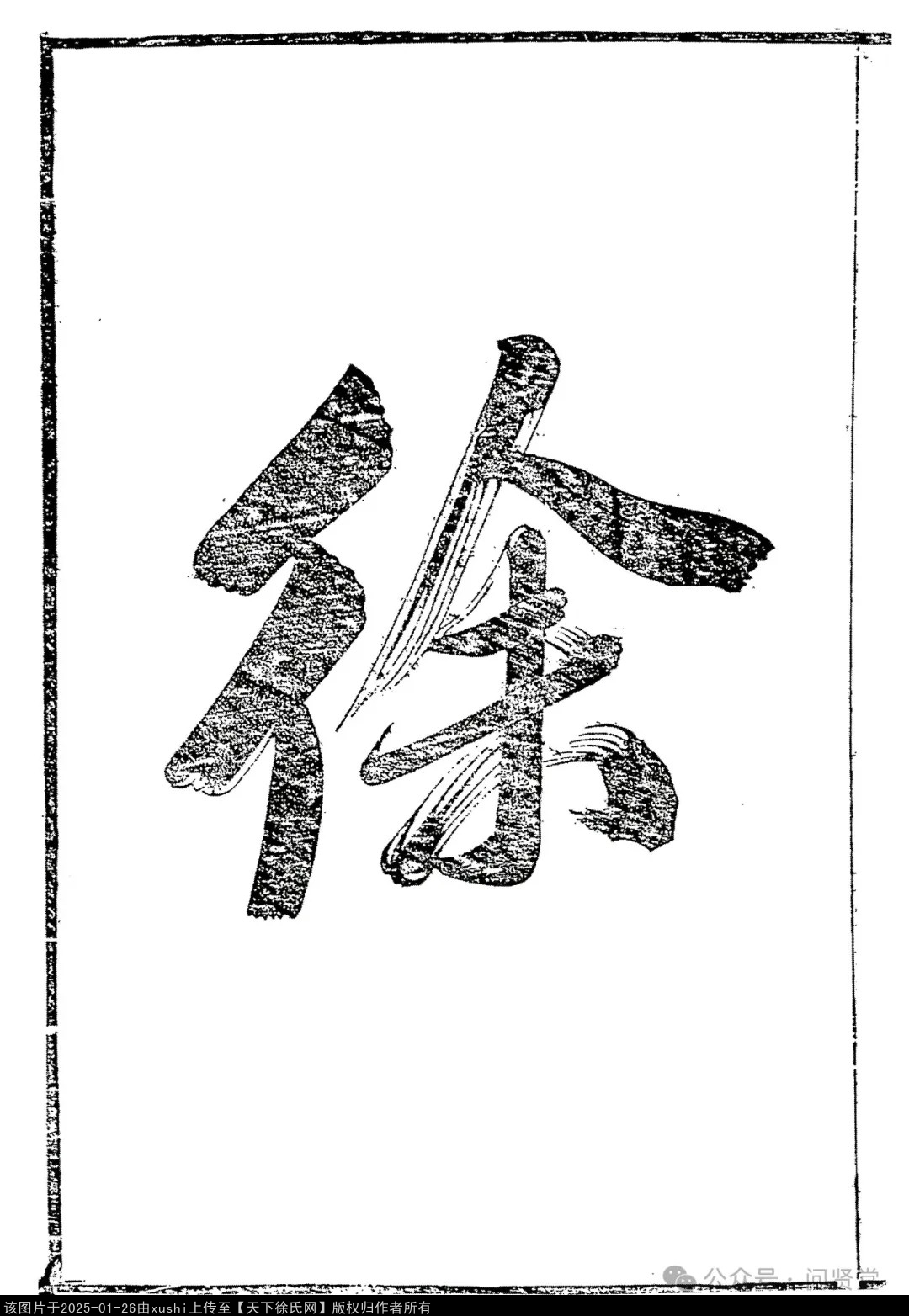

一、《古郯徐氏家谱》

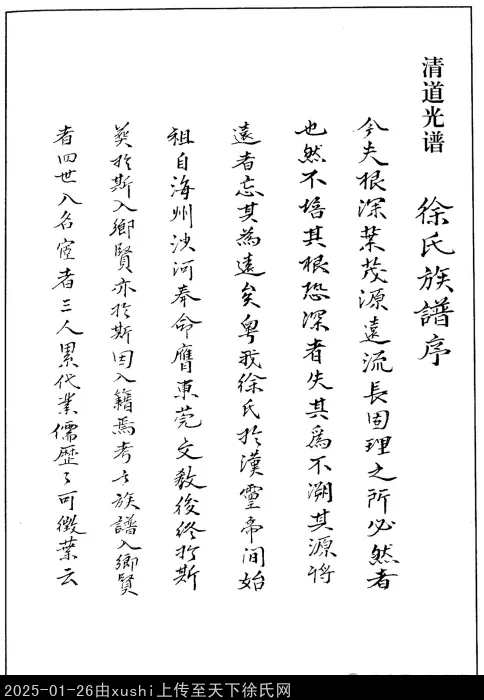

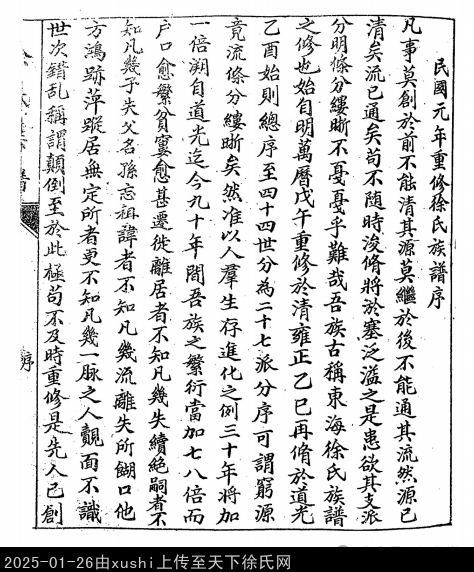

《古郯徐氏家谱》刊刻于清雍正六年(1728)冬,署苍烟虚受堂梓,一部五册,因其封面用纸为红色,又俗称“红谱”。

清雍正六年《古郯徐氏家谱》

清康熙五十六年(1717),徐晟撰《续修族谱序》载:“吾家族谱作自叔曾祖孝廉抱苍公,迄今百有余年,期间流离他乡与没于明季。国难无可稽查者,既不可胜数,而一二农工渔樵之士,又多不能详其世系,余懼其久而弥淹也!不得已,起而续之。”此谱原为徐嗣爱旧作,即《淮涟郯新徐氏宗谱》的前身,徐晟截取郯城部分,单独续修而成,比对两谱,可以看出,此谱比《淮涟郯新徐氏族谱》少录入了一世,亦可证此谱比《淮涟郯新徐氏宗谱》早出。徐嗣爱(1556—1610),字允德,号抱苍,明郯城城关人。徐晟(1655—1726),字渭城,号歉菴,清郯城苍烟村人。

据《古郯徐氏家谱》所载,徐明德的高祖(五公,失讳)原籍淮安府山阳县,祖父徐兴迁郯城县,迨至徐明德,迁济南府新泰县。徐明德父亲讳奉辅,四子,其三徐明德。“明德”谱名后有注:“讳原缺,抱苍公作族谱载,三公相传出赘济南府新泰县文明门,子孙藩衍,万历庚子科山东解元光前其后也。”

古人续谱,多依附名门贵胄、官宦贤达,实为后世续谱所诟病。在此谱中,徐明德为郯城人仅是传说而已,此徐明德是否为新泰徐明德,我们姑且不论,如其出赘属实,其子嗣多半随了他姓,子孙再多,又哪是徐氏家谱上能看到的?

据徐晟谱序,此谱首次为郯城徐氏第世次:“简靖淑慎,贞敏祗勤,熙嘉辑新,绍振丕烈,祉履笃臻。”此世次用字后被多地徐姓所沿用。

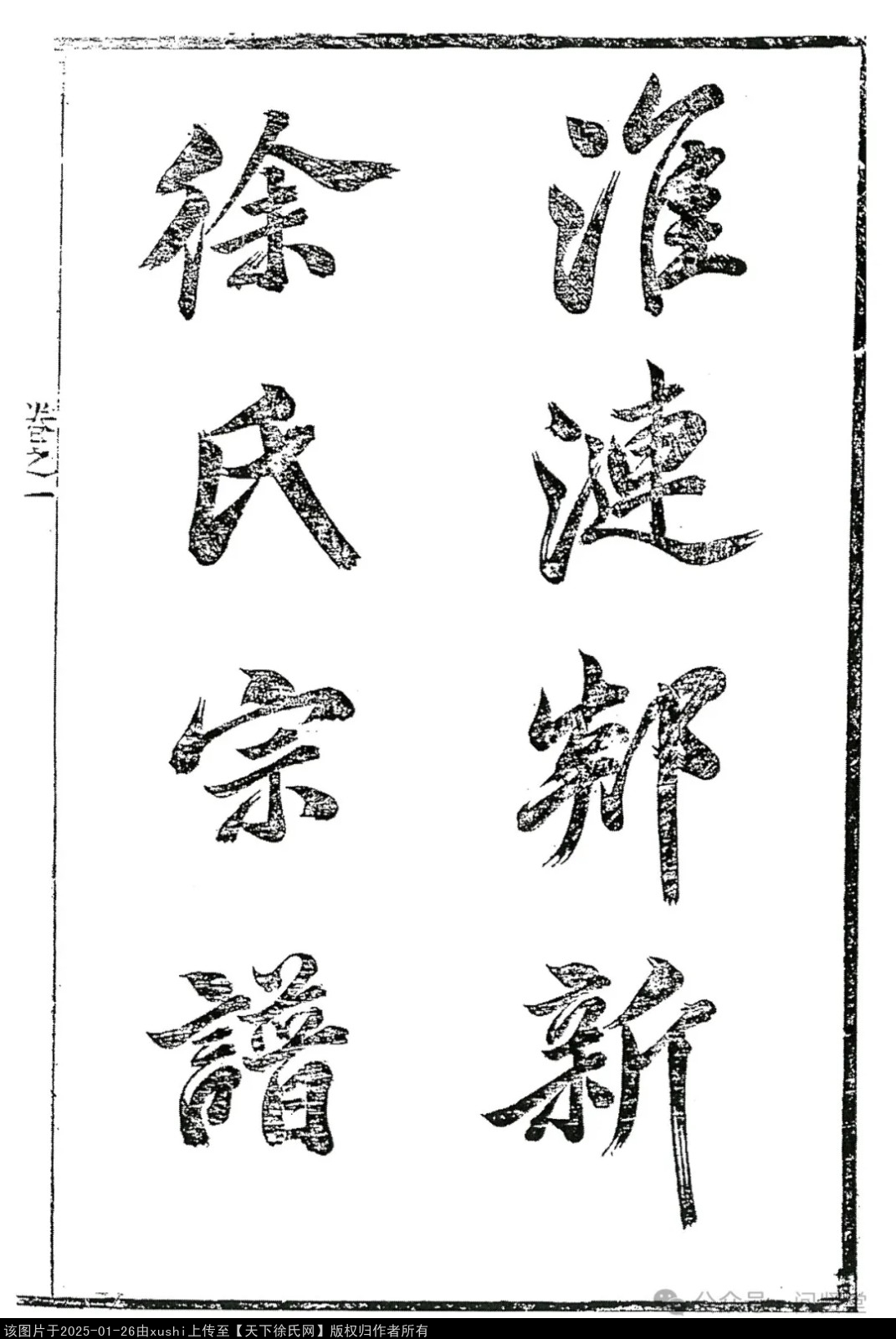

二、《淮涟郯新徐氏宗谱》

《淮涟郯新徐氏宗谱》刊刻于清雍正年间,有两个版本,以清雍正十二年(1734)版晚出更为完善而通行。此谱封面为《徐氏家谱》,内页题《淮涟郯新徐氏宗谱》《徐氏家乘》,因其封面用纸为蓝色,又俗称“蓝谱”。此谱一部六册,分别为:卷首、卷一、卷二、卷三、卷四、卷五。明末,郯城徐嗣爱创修,清雍正年间,郯城徐源淳续修,新泰徐明德后人徐瑗(字伯玉)、徐玫(字文子)协修。所谓淮涟郯新即:淮安、涟水、郯城、新泰,此谱实为四地徐姓宗亲之联谱。

清雍正十二年《淮涟郯新徐氏宗谱》

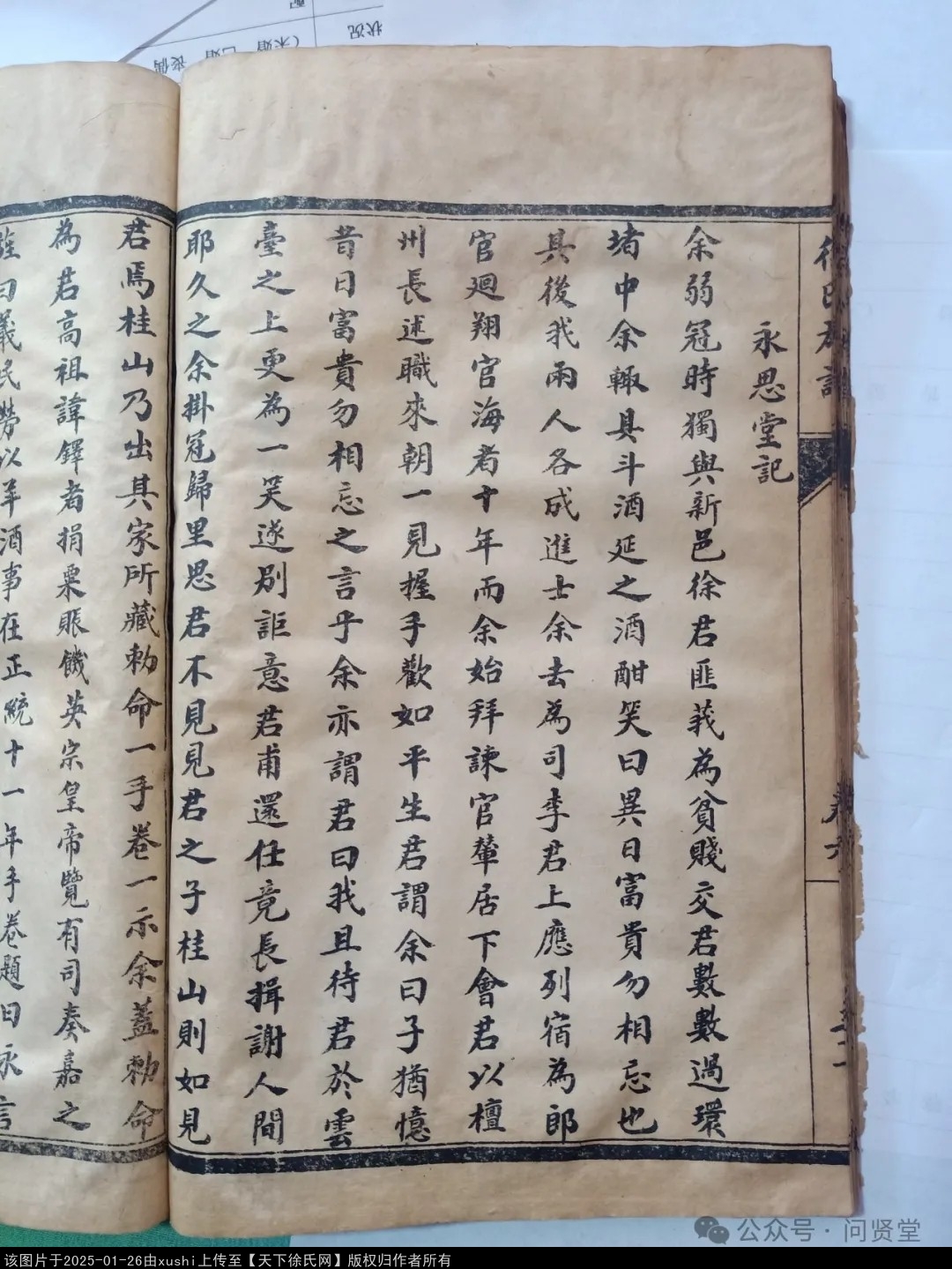

《淮涟郯新徐氏宗谱》的卷首为世德传,新泰部分收入了:《新泰敕命》《新泰诰封》《永思堂记》《明贤令前解元进士匪莪徐公墓表》。其中《永思堂记》,收入亓诗教序、诗外,另有二十二人诗作二十三首。《永思堂记》原为徐之仪所藏的一个题咏手卷,此谱或以此手卷录入,更进一步说,新泰世德传所录抑或均为徐之仪旧藏。

卷四、卷五为新泰徐明德支系谱。据徐源深撰《新泰徐氏谱说》载:“(徐明德)奉辅之三子,云出赘新泰文明门,庚子解元其后也,意当日未必不欲谱新泰。”按徐源深说,徐嗣爱创修此谱时,并未收入新泰谱系。明解元进士徐光前是徐明德后人,徐嗣爱怎么没有考虑与新泰联谱呢?究其原因,是徐嗣爱“辞世早,故未及耳”。此论略有不妥,续修家谱,同宗同支即当录入,新泰徐氏支系中没有徐光前,就不会联谱么?这只是徐源深的主观臆测,徐嗣爱未必有此考虑。“出赘新泰文明门”一说,可以解读为:徐明德因出赘给新泰文明门李家,从而由郯城迁入新泰。所谓“云”,已有途听之意,实不足为据。

在此谱中,新泰徐明德徐氏支系尊徐兴为一世祖,徐明德为三世,“明德”谱名后有注:“奉辅第三子,自郯城迁居新泰,为新泰始祖焉。配李氏,子八,惟三子铎、七子辉、八子鉡传后。葬苏庄西,去懋公徐之祖墓东北数步,苏姓墓南数步,子午向,题名碑书‘故始祖之墓’。今子孙繁衍,附葬墓多,若与懋公徐、苏姓并成一林矣,但懋公徐之祖墓碑建系元朝,明德墓碑立自隆庆二年。后世子孙,宜详识之。”明隆庆二年(1568)碑今不见,此时距徐明德去世已近二百年,其碑显然为其后世子孙所立。

清康熙四十八年(1709),徐源深一行过访新泰,会同徐伯玉、徐文子议修族谱。“续谱之时,新泰合族诸公皆欣然有木本水源之思,各谨举其名字、配氏而乐书”。徐源深作《新泰徐氏谱说》,又为补充:“新泰有懋公一徐,其后人自唐至今由来旧矣。我徐与彼屡为婚姻,及康熙五十年讲同姓不同婚之礼,方彼此连宗于苏庄,中道立有碑记,然世远年湮,恐彼此无辨,兹特注于新泰谱首,以志之,庶百世之后,而子孙不致混淆也夫。”

既为联谱,难免有不实之处,自然经不起历史的推敲。据西西周徐西广说,新泰《徐氏族谱》续修完成后,随即在老林焚毁了《淮涟郯新徐氏宗谱》。此谱有联宗之误,却是新泰徐明德支系的早期家谱,保存了许多原始资料,理应得到重视。

此谱卷首末页载新续世次二十字:“简靖淑慎,贞敏秪勤,熙嘉辑新,绍振丕烈,祉履笃臻。”此世次与《古郯徐氏家谱》异一字,“祗”易为“秪”,二字形近,或为误刻,又或为考虑“祗”与“祉”同音的缘故。

.jpg)

.jpg)

三、沂水《徐氏族谱》

资料显示,沂水《徐氏族谱》有:明万历四十六年(1618)、清雍正三年(1725)、清嘉庆十一年(1806)、清道光五年(1825)、民国三年(1914)、民国二十三(1934)、2008年诸多版本,以谱载时间长、版本多、体例完整,而为人称道。我们以清雍正三年(1725)、清道光二十九年(1849)、民国二十三年(1934)三种版本为识读本。

民国三年沂水《徐氏族谱》

据民国二十三年(1934)谱所载《重修族谱例言》:“万历老谱分前后编,前编以子盛祖为第一世,后编以逵祖为第一世。意以后编为正谱,前编缺略不详,以备参考。”在与新泰徐氏相关的家谱中,沂水《徐氏族谱》最早刊有先祖世系。明万历四十六年(1618)谱未见,清雍正三年(1725)谱实有刊载。此谱于明德谱名后有注:“原籍新泰,明时,北征兵乱,避逃蒙阴,后兵消国定,返里回籍,整理旧业,家财复兴。”这是在诸多相关族谱中,唯一明确徐明德原籍是新泰的一部家谱。此谱早于《淮涟郯新徐氏宗谱》,从另一个角度看,淮涟郯新徐氏联谱之前,新泰、沂水两地的徐氏有过联宗的痕迹。在《淮涟郯新徐氏宗谱》出现以后,就没有了这样的记载。

清道光二十九年(1849)谱载:“明德,先迁蒙阴,后居新台(泰)苏家庄,后迁回沂水县西山南麻集一支,未续。”

民国二十三(1934)谱载:“明德,先迁蒙阴,后居新台(泰)苏家庄,失记。”

从后来沂水谱看,徐明德是沂水人,辗转迁至新泰定居。其称新泰为“新台”,又云“失记”,所载殊难让人信服。纵观众多沂水谱,对于徐明德其人并没有一个明确的说法。

沂水《徐氏族谱》列有“历次修谱人名”,在“明万历四十七世戊午重修族谱”目下,首列“新台(泰)万历庚子解元明德祖七世孙讳光前”。此文犹如错简,不好理解。万历四十七年(1619)为己未,上年为戊午,按此谱载,子盛为始祖,至徐光前,为四十八世。此目或为:“明万历四十七年己未重修族谱。”仅是臆测。徐光前(1573—1613),字裕伯,号匪莪,又号养充,明新泰西周村人,万历三十五年(1607)进士,历官交河、密云知县。万历四十一年(1613),其去世于密云任上,参与修谱的可能性不大。1962年,新泰续修《徐氏族谱》,仿沂水《徐氏族谱》,作《历代历次修谱人员综合汇编》,亦把徐光前列入修谱名录,作“万历庚子解密云县令徐光前”。

次列“蒙阴嘉靖癸丑进士直隶保定府推官讳耀宗”。徐耀宗(1517—1553?),字懋贤,号慊斋,明蒙阴莫庄人,嘉靖三十二年(1553)进士。据嘉靖《癸丑进士同年便览》所载,其生于正德十二年(1517),“官督察院政直隶保定府推官,卒”。由此可考,徐耀宗长徐光前五十四岁,大概在中进士的本年去世,六十五年后续修族谱,他怎能参与呢?

四、《蒙阴徐氏族谱》

《蒙阴徐氏族谱》现存两种。清光绪三十四年(1908)抄本,残存卷一、卷二两册,据抄写者张虞廷序文,此谱为其在蒙阴莫庄设馆时,徐慎珮委托其依旧谱抄录。民国二十七年(1938)刻本,一部六册,“蒙阴城泰来成记印刷局印”,卷六为世德传,其中收入《新泰诰封》《永思堂诗並序》《明贤令前解元进士匪莪徐公墓表》。

民国二十七年《蒙阴徐氏族谱》

蒙阴谱尊徐福(宽、怀、福之福)为始祖,徐福以后世系明晰,之前不可考。据清同治五年(1866)徐慎言撰《徐氏族谱序》:“尝稽我氏,古载泰安府黎阳郡即新泰县。”此语所称地名不详尽,似有蒙阴徐氏为新泰移民之意。近期,走访蒙阴莫庄,徐氏祖林有二,前(老)林毁坏殆尽,后(新)林尚有古柏数株,树上有蒙阴县古树名木标识牌,云树龄900年,如是,徐氏居蒙阴已有千年之久,徐福亦非蒙阴徐氏始迁祖。

1962年,新泰、蒙阴两地徐氏曾经联谱,新泰《徐氏族谱》载有蒙阴谱序两篇,其一为清光绪十四年(1888)徐贞琦撰《蒙阴族谱序》,此序亦载《蒙阴徐氏族谱》,据载:“今按新泰而第其世次二十字。”可见蒙阴徐氏行辈源于新泰。

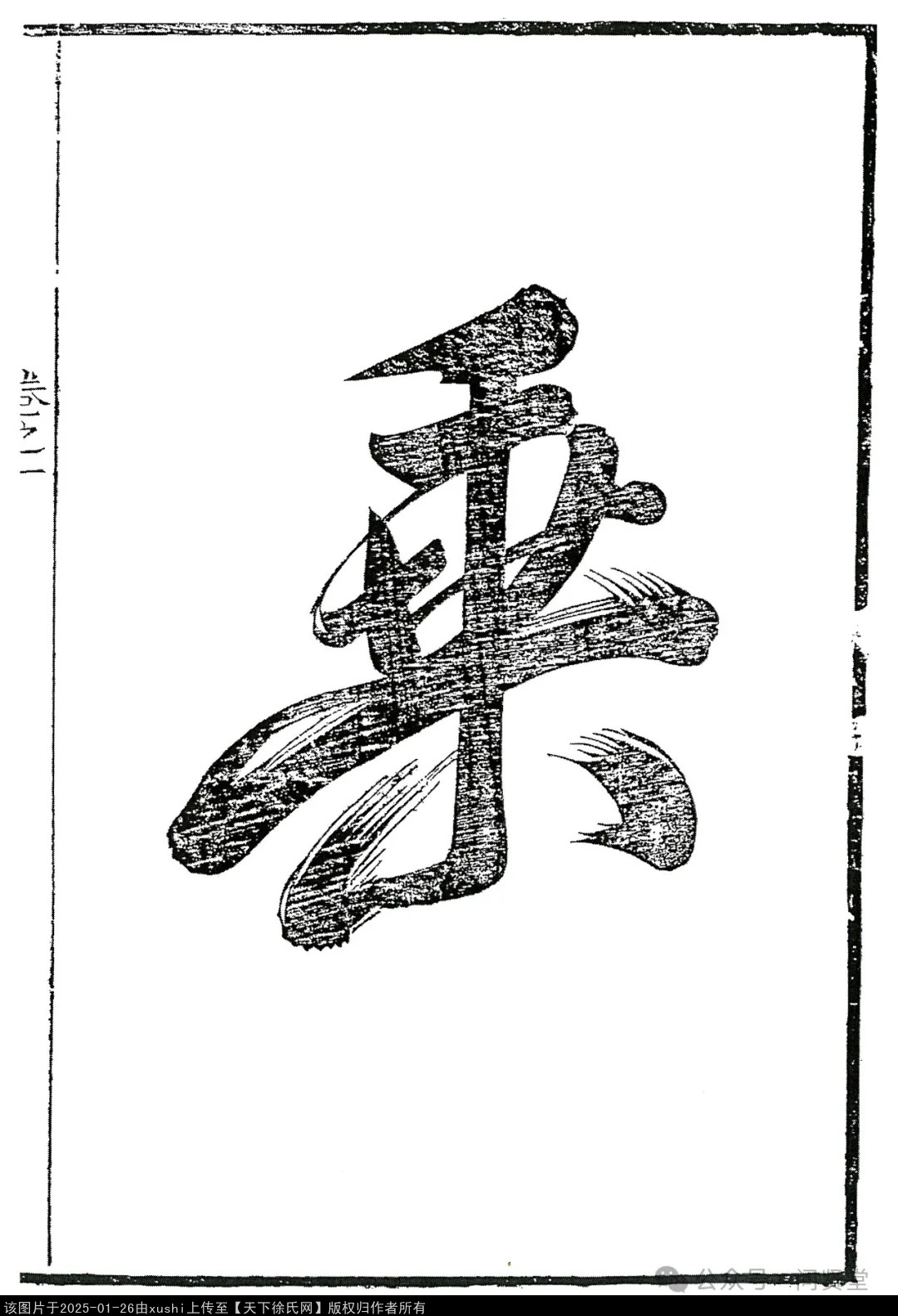

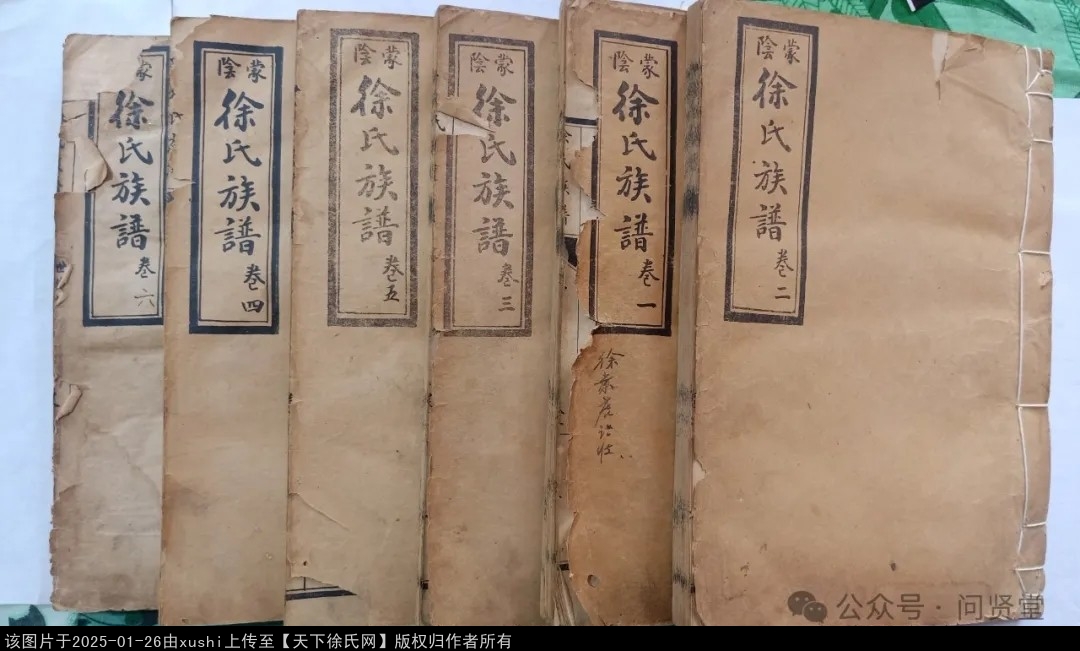

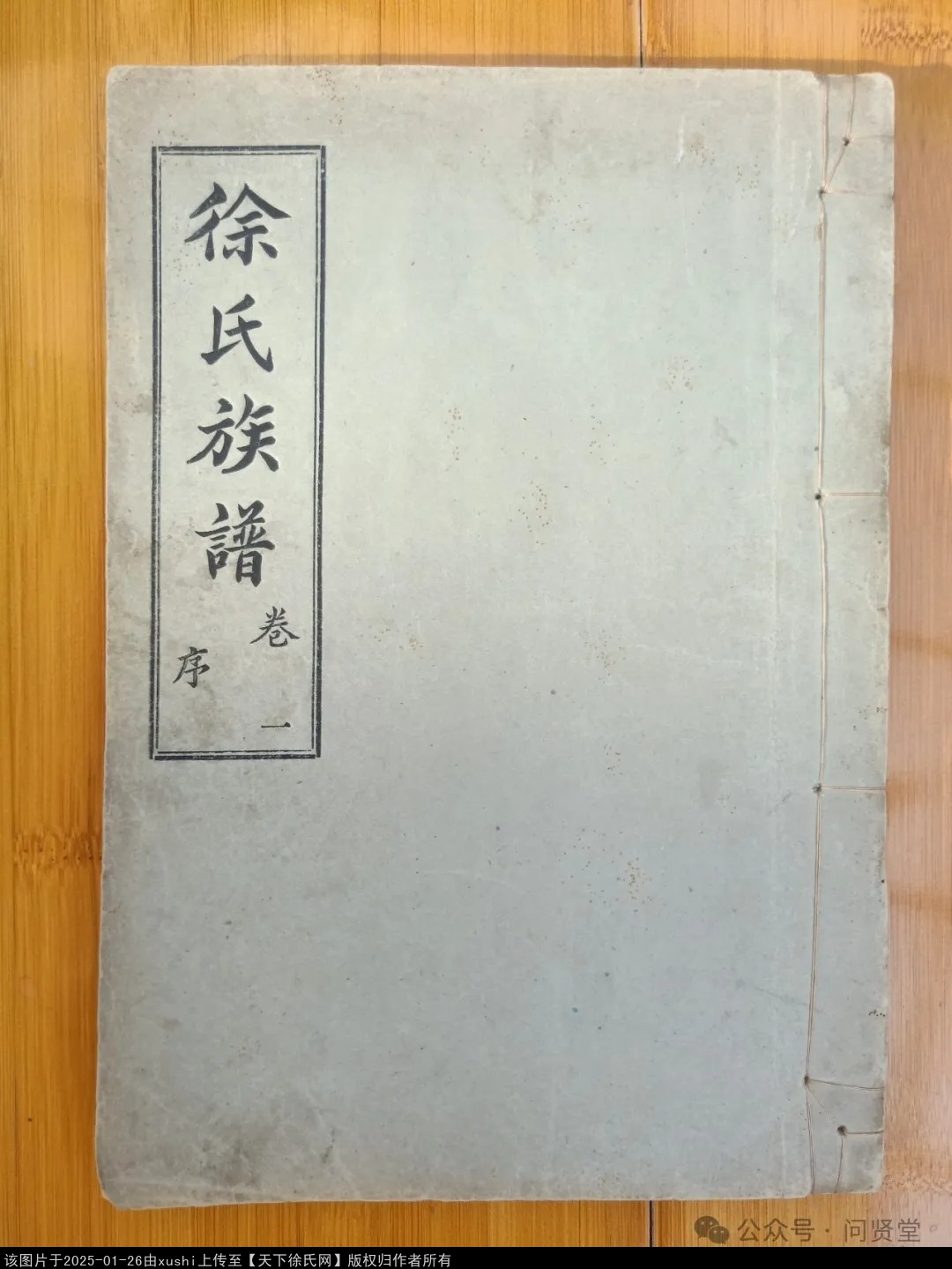

五、新泰《徐氏族谱》

此谱又称新泰永思堂《徐氏族谱》,署八次重修本,写刻付版,毛边纸线装,二十卷,28册,大约3000个筒子页。1962年春,由徐贞春发起,徐贞焕、徐贞成、徐敏拱共同主持续修,仅用三个月而竣工,同年十月在济南印行。

1962年新泰永思堂《徐氏族谱》部分

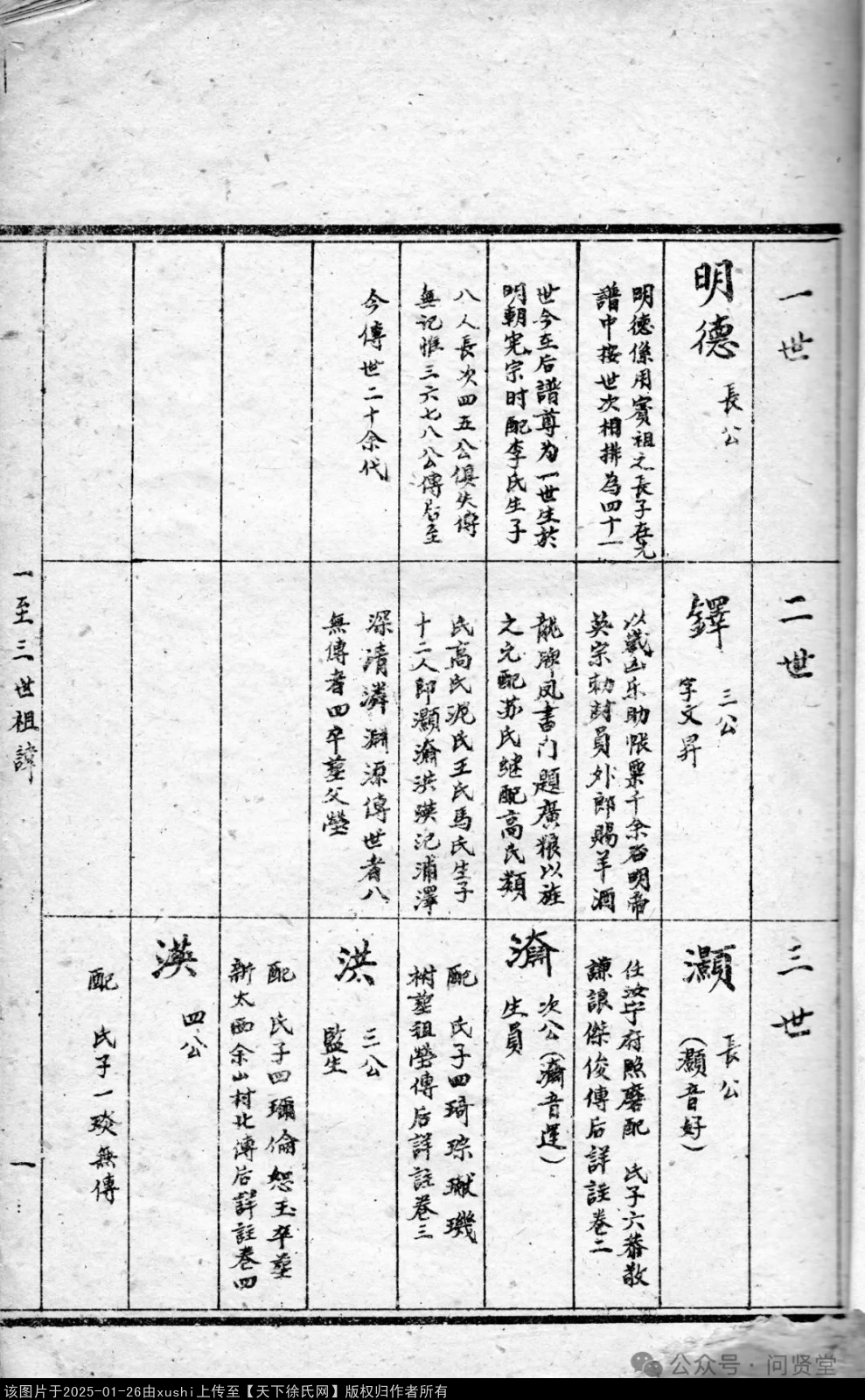

此谱尊东汉末年的徐盛为始祖,尊明徐明德为一世祖,以徐明德的十四个嫡孙:灏、奫、洪、汜、浦、深、清、潾、池、贤、贵、祥、盈、虎分为十四门(另有四人渶、泽、渊、源无传),分卷续谱。首卷为谱序、艺文、先谱世系等文字。

此次续谱涉及新泰、沂源、蒙阴、莱芜、高唐、泰安、历城、泗水、沂水、敦化、临朐、费县、章丘、齐东等十余个市县,以村为联络点,每村设董事人一至二名,负责具体续谱。在交通、通讯尚不发达的六十年前,如此大规模的修谱,能在短时间完成,实属不易,现在复为之,恐怕也很难做到。不过,仓促成谱,错讹自然难免。

徐明德的生活年代与身世

新泰《徐氏族谱》尊徐明德为一世祖,究其身世,并不明确。清雍正六年(1728)版《古郯徐氏家谱》载,徐明德由郯城“迁往济南府新泰县”。清雍正十二年(1734)版《淮涟郯新徐氏宗谱》载,徐明德是“奉辅第三子,自郯迁居新泰,为新泰始祖。”民国二十三年(1934)版沂水《徐氏族谱》载,徐明德由沂水“先迁蒙阴,后居新台(泰)苏家庄,失记”。凡此种种,虽未统一,徐明德俨然坐实了“新泰外地人”。

新泰《徐氏族谱》尊徐明德为一世祖

据新泰《徐氏族谱》所载,徐明德在老谱中为四十一世,生于明朝宪宗(1465—1487)时,其子徐铎于明英宗正统十一年(1446)受敕封,敕封原文收录谱内,徐明德生于明朝宪宗时的说法显然有误。出现此类错误的原因多见诸先祖世系,不能考者,以“三十年为一世”,取一个模糊的年代隶定。那么,徐明德生活在什么年代呢?

明成化十七年(1481),梁盈撰《创建真武庙记》载:“迨至天朝,奄有天下之初,而徐氏祖讳明德,生七嗣,亚曰铎。”梁盈,字好谦,明正统九年(1479)举人。据明孙述撰《七世族宫峰逸叟孙大公墓志》载:“先妣梁氏,梁家庄举人盈仲子林之女。”可证梁盈为明新泰梁家庄(今西梁庄)人,西梁庄在苏庄西三里,梁盈与徐铎邻里,所以有“同里举人”之称。此文撰写于徐铎受敕封后三十五年,其可信度较高。度其文意:徐明德生活在元明两代,其在明初时已育有七子,其长者抑或生于元末。

明天顺二年(1458),林渠撰《故节女徐理兴墓碑铭》载:“(徐理兴)世居新泰之和庄,实出于唐英公世绩之后。曾大父讳仲达,大父讳明德,父讳文辉,俱隐德弗仕。”据此可证,徐明德是土生土长的新泰人,所谓“隐德弗仕”,实为平民百姓。

又,张相汉对于徐明德子嗣的记载:“同产者八。”梁盈撰《创建真武庙记》载:“生七嗣。”所载不一。

徐铎

徐铎是徐明德的次子,各种版本的《新泰县志》义行目下均有相关记载,今整合如下:“徐铎,字文昇,和庄(和庄保苏家庄)人,有孝行,好施与。正统间输粟一千二百石助赈济。奉敕旌为义民,赐《孝思卷》。寿至九十六岁,生子十二人。祀忠义。”

明万历四十一年(1613),新泰解元进士徐光前去世,天启六年(1626),其子徐之仪恳请莱芜诗人亓诗教为《孝思卷》作序,委托新泰籍学者张相汉为徐铎撰写墓表。

明天启六年(1626),张相汉撰《明敕旌义民文昇徐公墓表》载:“公讳铎,字文昇,英宗时人。父明德,母李氏,同产者八,公其三也。先居蒙阴,慕新甫胜概,随徙于苏家庄。原有旧业,悉让诸昆仲。”其称“英宗时人”,本自明英宗正统十一年(1446)敕封徐铎文。其文“孝思卷犹藏于家”,另有亓诗教《谊赠永思堂》序文,也有这样的记载。不过,徐铎世寿至九十六岁,如其晚年受敕封,其生年当在元末。忖度文意,徐铎为初迁新泰,此与其父迁居说多有歧义。张相汉文末又称“其生卒日期并婚姻家世远不可考。”由此可见,张相汉于徐铎亦非完全详知,毕竟过去二三百年了。

徐奫与真武庙

徐奫是徐明德第三子徐铎的次子。徐奫,字景中,明新泰苏家庄(今新泰苏庄)人。

明成化九年(1473)冬,徐奫买到苏家庄孙胜、孙钦、颜聪地土四大分用作庙产,着手修建真武庙,于成化十三年(1477)秋完工。成化十七年(1481),梁盈撰书《创建真武庙记》,详叙建庙始末,立碑于庙前,时主政新泰者知县而下八人俱有题名。

真武庙至今尚有残存庙门,其东二百米,是徐氏永思堂旧址。解放后,永思堂用作学校,文革期间,拆除改建民宅,原有建筑痕迹全无,能籍以确定旧址的是一棵古老的银杏树,在两户民宅的墙体之间,直径约八十公分,高逾三十米,树冠五六十平,此树历经四百余年,依然枝繁叶茂。银杏树东不足百米,为羊流河苏庄支脉,《创建真武庙记》碑即移立于此河西岸。

与真武庙碑并立的另有三通碑刻,其中两通为谱碑,一为乾隆年间刻石,一为嘉庆十年刻石,均残损严重,另有一通为永思堂碑。据当地村民说,永思堂内原有官果树(疑为文冠果)一株,与银杏树同时栽植,徐铎龙头碑(敕封碑)一通,俱毁于文革末期。

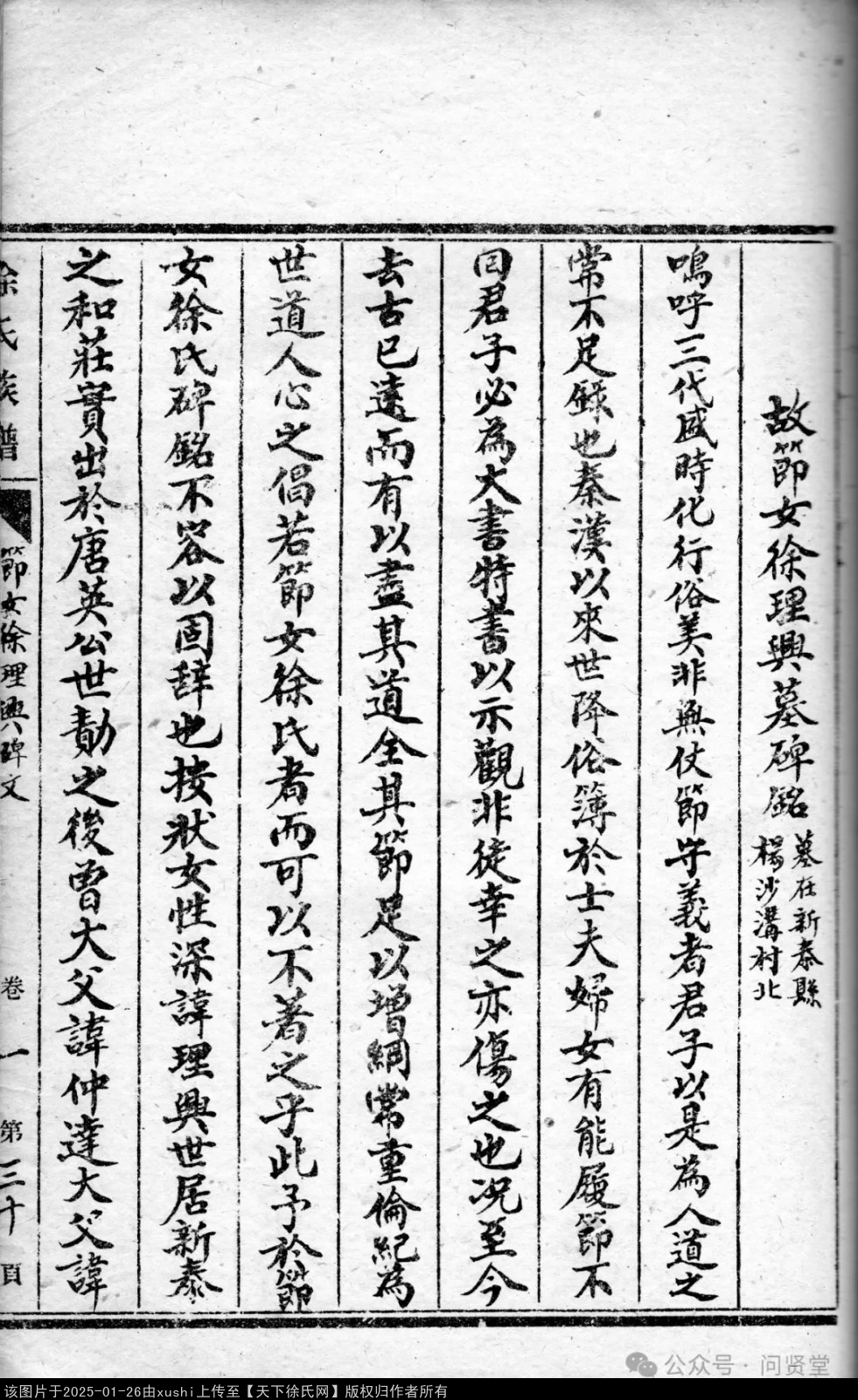

故节女徐理兴墓碑铭

徐理兴(1409—1454),明新泰苏庄人,是徐明德第七子徐锦(字文辉)的女儿,以贞孝著称。其墓在新泰杨家沙沟村北,清光绪版《新泰县志·节孝》载其事迹,时任县令表其墓为:“贞孝姑墓”,徐氏后人习称“老姑坟”。

徐理兴墓碑铭

明天顺二年(1458),新泰县儒学教谕莆田人林渠撰《故节女徐理兴墓碑铭》,此文载诸新泰《徐氏族谱》。据载:“(徐理兴)曾大父讳仲达,大父讳明德,父讳文辉,俱隐德弗仕。”由是可知,徐理兴的祖父是徐明德,曾祖父是徐仲达,其祖上三代俱为平民。新泰《徐氏族谱》载:“用宾,字荫生,号仲达。罗安县令。”就此而看,所称“仲达”者,实非一人。

此碑为林渠据徐理兴堂兄徐灏所状行实而撰,由徐理兴的三个弟弟徐贤、徐贵、徐祥仝立。

耆艾徐君仲达

据阮元著《山左金石志》记载,新甫山有汉武帝庙碑,一云在新泰,一云在莱芜,两庙或为一庙,其碑“残缺殊甚”。重修汉武皇帝庙碑残石今存新甫山汉武碑亭,龟趺螭首,碑体缺失部分用水泥修补,文字漫漶,识读困难。

汉武皇帝庙碑今拓本

李明杰著《泰山平阳名士研究》中有《孙德寅与汉武帝碑》一节,阅读此文,始知新泰汉武皇帝之庙碑中有“耆艾徐君仲达”题名。此文所引用资料来源于周郢撰《元代宫山汉武帝庙碑考识》,周郢文载诸《泰山文化》,遂按图索骥,于坊间淘得一册。此后,又看到尹成才主编《莲花山石刻志》稿本,此书亦悉载汉武皇帝之碑释文及周郢考识。《莲花山石刻志》所收的释文,是尹成才在北京大学图书馆古籍特藏库比对旧拓,以周郢的释文为基础重新隶定,故此,其释文字数稍多、更准确一些。

尹成才先生在北京大学图书馆查阅缪荃孙旧藏汉武皇帝庙碑拓片

据周郢撰《元代宫山汉武帝庙碑考识》所载,清光绪十七年(1891),缪荃孙主讲泺源书院期间,曾委托黄士琳尽拓泰安等地碑刻,《艺风堂金石文字目》所收泰山附近碑刻约七百通,汉武皇帝之碑拓本亦在其目。今艺风堂碑拓归北京大学图书馆收藏,周郢看到相关资料后,遂尽释碑文并作梳理。缪荃孙所藏拓片虽非完拓,所存文字却远胜今存残碑,碑中诸多信息也一一显露出来。

宫山汉武帝庙“废弛”后,“乡贤孙德寅”鸠工修葺兼之创盖神门三间,“一境是赖,仁莫大焉”。“耆艾徐君仲达”以为“善莫大于是”,请作者(名字不详)撰文立碑。孙德寅是元新泰苏家庄人,他的名字在此碑中四次出现,更以功德主的身份题名于文末。孙德寅在此碑中的位置至关重要,这与他的出身不无关系。其父孙甫,字孝元,既登第,知元将乱,引高不仕,主讲新甫之阳,从者甚众。天启版《新泰县志》称之:“新之人文颇著,盖自公始。”孙氏家族与新甫山渊源有自,故而,孙德寅有主持重修汉武帝庙之举。另有主政新泰者十一人俱有题名,也可看出此碑在当时的重要性。

“耆艾徐君仲达”题名

碑文中“耆艾徐君仲达”是谁?李明杰、周郢均作出了一致的解读:疑出羊流名臣徐琛家族。周郢更进一步认为:“故此一徐仲达,或即徐琛后人。”李明杰亦更深一步论断:“徐仲达无疑是徐琛家族族人。”这些推论不无道理。徐仲达既称为耆艾,可知其年长且受人尊敬,如其为徐琛后人,则与孙德寅邻庄,二人均有显赫的家世,共同参与修庙、立碑,容易理解。不过,徐仲达其人,我们还可以作深入探讨。

据明天顺二年(1458),林渠撰《故节女徐理兴墓碑铭》载:“(徐理兴)世居新泰之和庄,实出于唐英公世绩之后。曾大父讳仲达,大父讳明德,父讳文辉,俱隐德弗仕。”由此可知,徐仲达是徐理兴的曾祖父。其称世居,可见居之久远。所居和庄,实为和庄保苏家庄。明成化十七年(1481),梁盈撰《创建真武庙记》:“新泰县治西北五十里,有保曰和庄,有庄曰苏家,然庄属保统,保听县驭,其来远矣。”此碑是徐理兴堂兄徐奫为创建真武庙而立。所称和庄,只是统称而已。徐奫,明新泰苏家庄人,其所创建的真武庙已经颓圮,碑刻完整,记载明晰。如此,亦可证徐仲达是明新泰苏家庄人!

忖度碑文,徐仲达较孙德寅的年龄也许稍长一些,二人同庄,关系密切,共同参与修庙、立碑,更易于理解。古时“六十曰耆,五十曰艾”,我们折中,隶定徐仲达时年五十五岁,碑刻于元至正己丑年(1349),从而可考徐仲达的生年在元世祖忽必烈至元三十一年(1294)前后,时为元初。

徐仲达是徐琛后人么?或二人有何内在联系呢?

元元贞二年(1296),李锐撰《徐公孝思之记》载:“公讳曾,姓徐氏,本土人。祖宗以来,积有年矣。其先居于羊流寨东,因其姓目之曰:徐家庄。”从中可以看到,元初时,徐氏居住新泰的时间已经很久了,有多长呢?“东北祖茔冢墓叠兴,昭穆相序,巨木荫森,不知几十世矣。东北又一祖茔,实公出之茔也,亦不知几十世矣。”所称东北者即苏庄,徐氏聚居于徐家庄、苏庄一带已多至几十世。战乱年代,“值天兵南下,徐氏宗亲或灭身殒命,或逃难解散,俱不知其所往”。劫难过后,徐氏宗亲仅存:徐曾、徐庭、徐江。“庭、江皆公之侄,同居于故庄数年,伉俪辑睦,庭无间言,各皆生子,咸喜曰:‘天不绝徐氏矣!使各得一子。’及长,公兴心迁居于本林之东北,置买田土,因而家焉。”此时的苏庄,已无徐氏族人,徐曾心生感慨,遂由徐家庄迁入定居,可见徐曾为后迁苏庄的徐氏之祖。明徐有尚撰《徐氏之原始由》亦可佐证:“去公碑数武者其墓也,即丑寅,后烟火百余家,与吾守望相助者,要皆曾祖之后、仲达祖之孙,而我祖之裔耳。”

徐琛是徐江之子,徐仲达是徐曾后人,二人血脉相系,实出一门。徐琛(1230—1303),字国宝,元代重臣,新泰徐家庄人。可以想见,徐琛长徐仲达六十四岁,元大德四年(1300),其荣归故里时,徐仲达年仅六岁,二人谋面与否,意义不大。

新泰徐姓原为一支,后人不记历史,错误地把新泰徐氏分成了徐琛支系与徐明德支系,此中的原因也许是多方面的,而更多的错误还是联宗联谱遗留下来的。

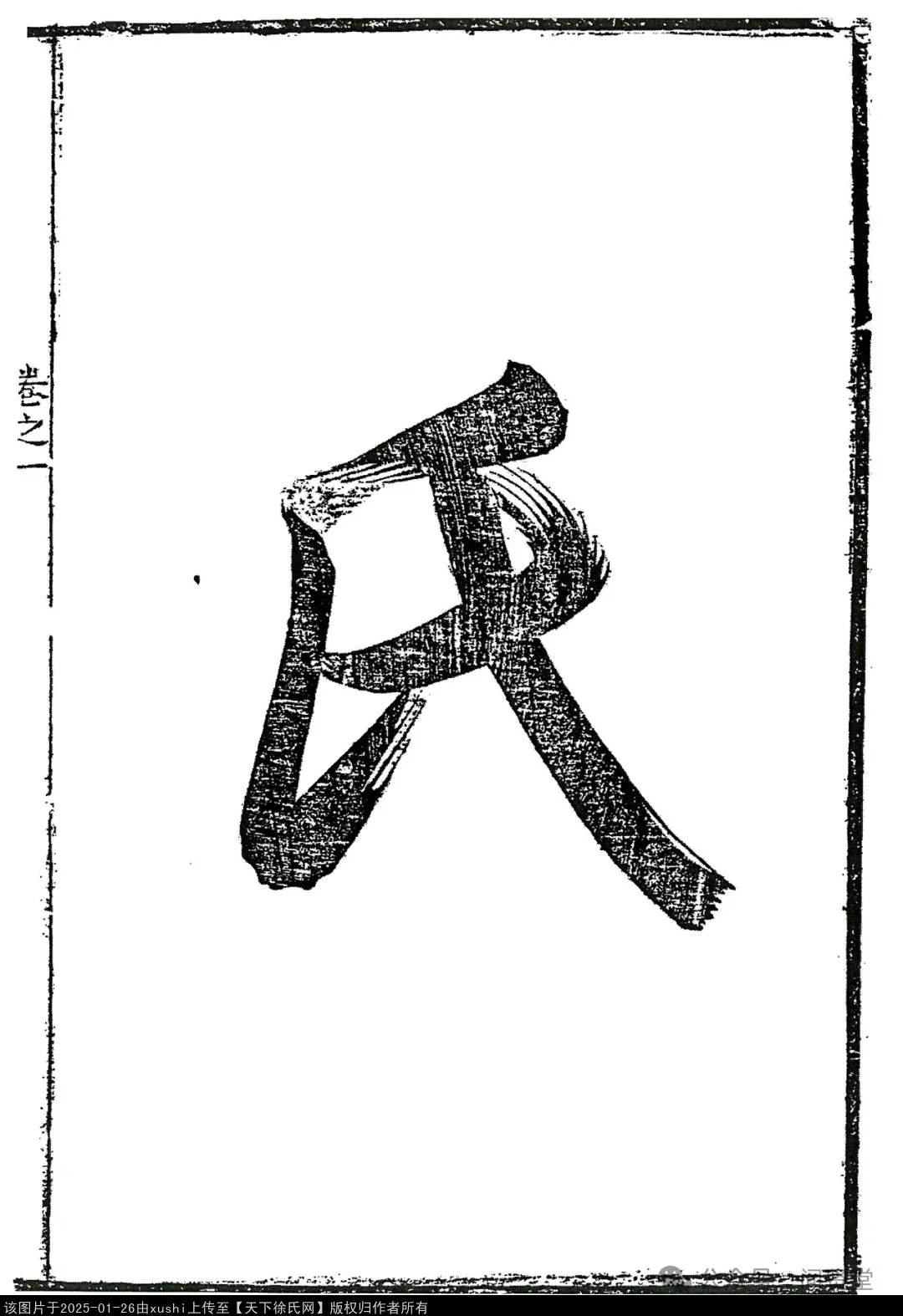

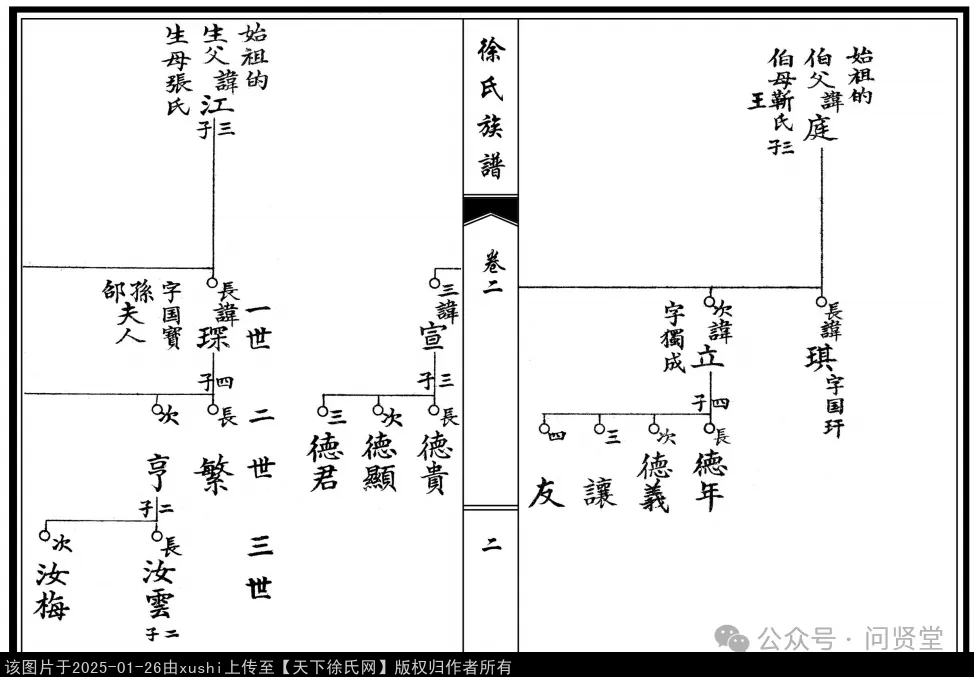

徐氏族谱

徐仲达是徐明德生父,在各谱中又是怎样记载徐明德之父的呢?

清雍正六年(1728),《古郯徐氏家谱》:“大公,讳奉辅,字缺。配侯氏,继陈氏。生五子:行一、友、明德、行四、信。”

清雍正十二年(1734),《淮涟郯新徐氏族谱》:“二世,讳奉辅,配侯氏,继陈氏。子五。附父茔合葬。”

民国二十三(1934),沂水《徐氏族谱》:“用宾,字荫生,为罗安县令,配杜氏。子三:长明德、次明道、三明达。”

1962年,新泰《徐氏族谱》:“用宾,字荫生,又号仲达,配杜氏。子三:德、道、达。为罗安县令。”

《淮涟郯新徐氏宗谱》与《古郯徐氏家谱》是一个谱系,所载基本吻合。新泰《徐氏族谱》与沂水《徐氏族谱》大致相同,所不同的是新泰《徐氏族谱》多出了“又号仲达”四字。《淮涟郯新徐氏族谱》原本是淮涟郯新四地徐氏的联谱,在清雍正十二年(1734)之后,1962年以前,它是徐明德支系唯一被使用的纸质家谱。1962年,新泰《徐氏族谱》的续修者显然看到了《徐公孝思之记》《故节女徐理兴墓碑铭》,顿悟之前误接了《淮涟郯新徐氏族谱》,不过,新泰《徐氏族谱》的续修者并没有进行详细考证,转而接续在沂水《徐氏族谱》。因着徐理兴碑文“曾大父讳仲达,大父讳明德,父讳文辉”,遂在新泰《徐氏族谱》中修订为:“用宾,字荫生,又号仲达。”须知,沂水徐用宾,字荫生,为罗安县令,而徐理兴“世居新泰之和庄”,祖上三代徐仲达、徐明德、徐文辉“俱隐德弗仕”,实为平民百姓。可见,新泰徐明德支系接续在沂水谱系也是错误的。

两次联宗联谱的错误还存在接入时间不吻合。

在诸谱中,尽管徐明德之父的名字号称呼不一,但其曾祖父名讳却是一致的。其在各谱中的记载如下:

清雍正六年(1728),《古郯徐氏家谱》:“二世,体仁,讳麟。中明洪武丁卯科应天乡试,初任江西建昌府广昌县教谕,后补山东兖州府郯城县教谕。卒于官,归葬淮安祖茔。配陈氏,合葬。生二子:震、兴。”

清雍正十二年(1734),《淮涟郯新徐氏宗谱》:“二世,麟,字体仁。洪武丁卯科应天举人,任江西南昌县教谕,后补山东兖州府郯城县教谕。卒于官。配陈氏,生子:震、兴。归葬淮安祖茔。震为淮安山阳、安东二县徐氏祖。兴为郯城、新泰二县徐氏祖。”

民国二十三(1934),沂水《徐氏族谱》:“麟,洪武举人,任郯邑教谕。子二:长震,入郯籍;次兴。”

1962年,新泰《徐氏族谱》:“麟,自己,配陈氏,子二:震、兴。洪武举人,两任郯邑教谕。”

各谱间信息不一,我们取舍整合如下:

徐麟,字体仁,江苏淮安人。洪武二十年(1387)丁卯科应府天举人,曾任郯邑教谕。配陈氏,子二人:徐震、徐兴。

不难看出,徐麟的生年大概在元末明初。据梁盈撰《创建真武庙记》载:“迨至天朝,奄有天下之初,而徐氏祖讳明德,生七嗣。”天朝是明人自称,徐明德的生年在元朝,其在明初已育有七子,抑或其长者即生在元末。新泰徐明德显然年长于淮安徐麟,至少,二人的年龄是相仿的。在诸谱中,徐麟高出徐明德三世,可见,新泰徐明德接续郯城奉辅之后,显然接续错了世系。

在新泰《徐氏族谱》中,徐明德之父徐用宾出嗣给了徐规图,徐规图的祖父是徐逵,也就是说,徐逵是徐明德的高祖。徐逵其人不详,其胞兄是明朝开国元勋徐达(此说有待进一步考证)。徐达(1332—1385),字天德,濠州钟离(今安徽省凤阳县)人,他比徐仲达小了近三十岁,大致与新泰徐明德同龄。徐逵高出徐明德四世,可证,新泰徐明德接续用宾之后也是错误的。

综上所述:新泰徐仲达,非奉辅、非用宾、非荫生;新泰徐明德亦非彼之徐明德。

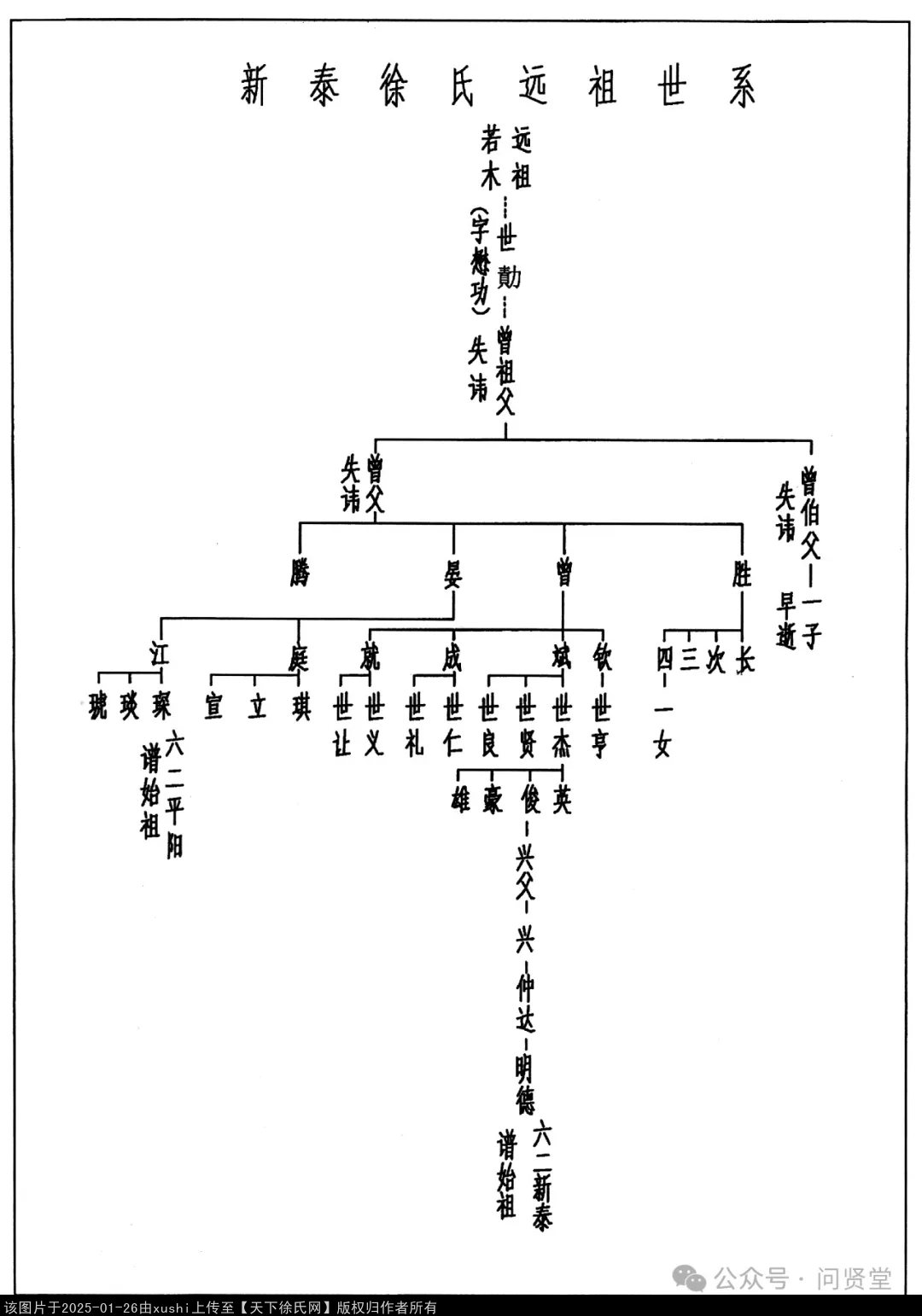

先祖世系

据徐贞春撰《八次重修族谱序》:“自清雍正十二年上世先祖修谱,至今二百余年未修。”徐祗存撰《重修族谱序》:“吾徐氏自上次修谱,迄今二百余年。”二人序中提及的家谱即雍正十二年《淮涟郯新徐氏宗谱》。

新泰徐氏先祖世系

在1962年之前,《淮涟郯新徐氏宗谱》是一个比较完整的徐明德支系谱,新泰《徐氏族谱》即在此谱基础上续修,并且,首次增补了先祖世系。《淮涟郯新徐氏宗谱》并没有先祖世系,新泰《徐氏族谱》的先祖世系源自哪里呢?主修者显然看出接续在《淮涟郯新徐氏宗谱》的错误,或是找寻到了早于《淮涟郯新徐氏宗谱》的族谱,我们说的早,不一定是续谱早、刊刻早,续修者看重的大概是世系完整,且有徐明德的相关记载,凡此种种,沂水《徐氏族谱》均相符合,新泰《徐氏族谱》的先祖世系虽非完全照搬此谱,沿袭痕迹明显。

坊间有一种《春秋徐氏宗谱》,浅浅一簿册,刊刻时间不详,或为清末民初刻本,所载为先祖圣像与先祖世系,其先祖世系与沂水谱略同。新泰《徐氏族谱》先祖世系部分或有参考,亦未可知。

近年,此先祖世系被多地徐姓续谱者参考使用,事实上,此世系多有谬误,可商榷处亦多。篇幅所限,此文姑且不论。

《徐氏世系考》笺证

1949年初秋,新泰苏庄徐氏祖茔失火,损毁严重,当时政府给予了补偿,作价谷子壹万二千八百斤。徐氏族人经过商议,决定用这些粮食修缮年久失修的永思堂。未逾月而竣工,永思堂内外焕然一新,徐贞成撰《永思堂记》,勒石立碑。碑阴则为徐贞杰、徐贞春撰《徐氏世系考》。

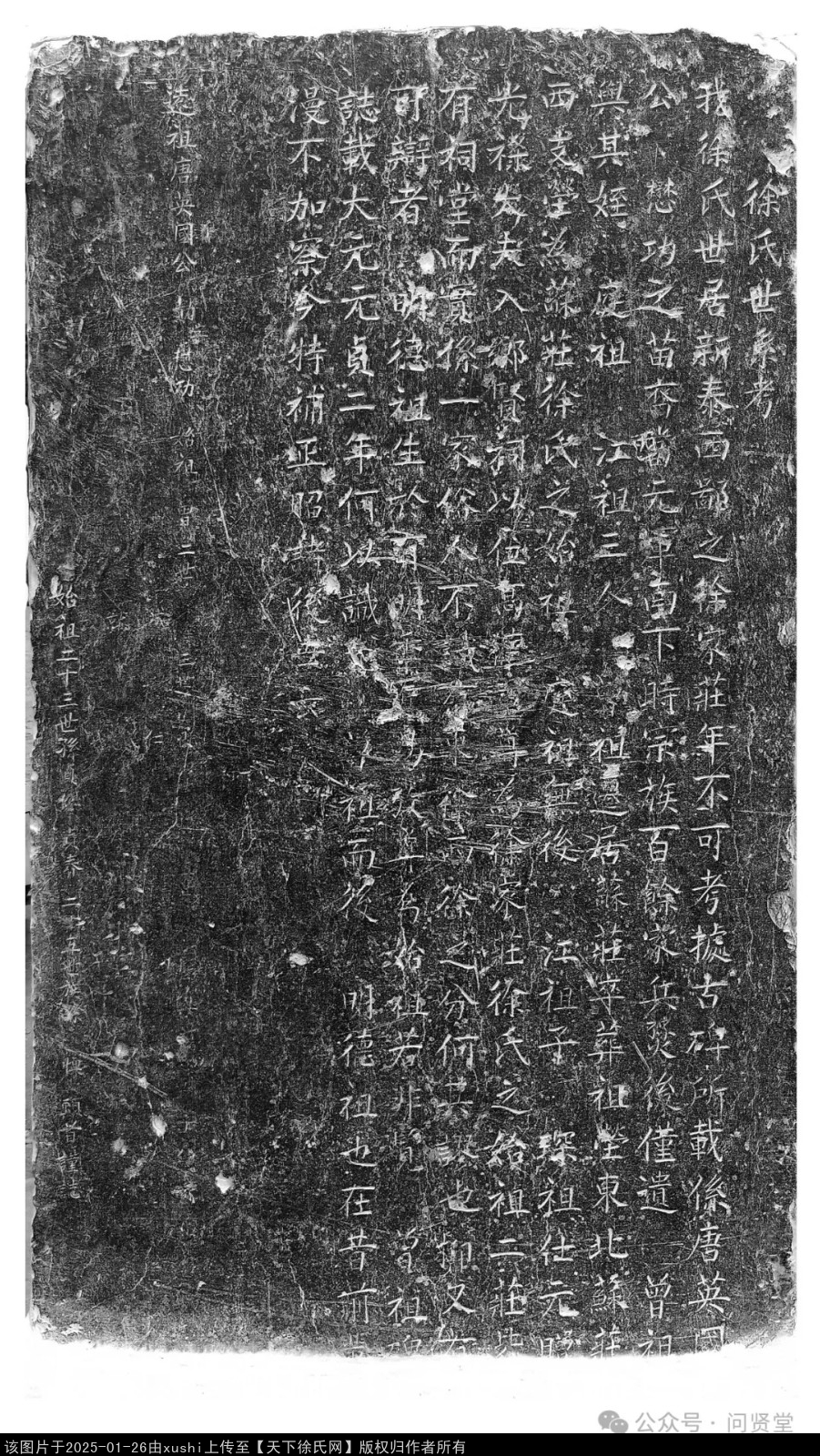

《徐氏世系考》碑拓片

“我徐氏世居新泰西鄙之徐家庄,年不可考,据古碑所载,系唐英国公懋功之苗裔。”

新泰徐氏为徐勣之后,早期有记载的碑刻有如下几种:

元至治三年(1323),卫融撰《太守徐公神道之碑》载:“(徐琛系出徐勣)子孙散在四方者。”此碑又称封公碑,现存新泰徐家庄徐琛墓右侧,风化严重,清缪荃孙曾有拓藏,现存北京大学图书馆古籍特藏库。

明天顺二年(1458),林渠撰《故节女徐理兴墓碑铭》载:“理兴,世居新泰之和庄,实出于唐英公世绩之后。”此碑下落不明。

明成化十七年(1481),梁盈撰《创建真武庙记》载:“相传出自唐英公勣后裔,观于茔碑见之。”此碑现立于新泰苏庄村东,保存完整。文中所谓“茔碑”或为《太守徐公神道之碑》。

又,清同治五年(1866),徐慎言撰《徐氏族谱序》载:“始祖讳绩字廷茂,唐高祖敕封护国军师英国公之职,新邑有碑碣可考,以后分支蒙阴、沂水、莒州、办城、兰山、郯城、新泰诸郡。”此文载《蒙阴徐氏族谱》。

“当元军南下时,宗族百余家,兵燹后,谨遗曾祖与其侄庭祖、江祖三人。曾祖迁居苏庄,卒葬祖茔东北苏庄西支茔,为苏庄徐氏之始祖。”

徐曾、徐庭、徐江为伯侄关系及徐曾迁苏庄始末,早期碑刻中有如下记载:

元元贞二年(1296),李锐撰《徐公孝思之记》载:“值天兵南下,徐氏宗亲或灭身殒命,或逃难解散,俱不知其所往。稍定,祖林宗祖徐庭、徐江在,出祖之林僅存公。公之伯父一子,早世(逝)。公之父四子,三子殁于兵,独存公。庭、江皆公之侄,同居于故庄数年,伉俪辑睦,庭无间言,各皆生子,咸喜曰:‘天不绝徐氏矣!使各得一子。’及长,公兴心迁居于本林之东北,置买田土,因而家焉。”

据缪荃孙著《金石分地编目·莱芜·元》载:“《徐公孝思之记》,李锐撰并篆额,杨钊正书,元贞二年春二月清明前二日,在城东北十五里。”康熙二十二年(1683)《新泰县志》载:“至元二年(1265)省入莱芜,改巡检司,三十一年(1294),复置新泰县。”元贞二年(1296),已经“复置新泰县”二年,此时,李锐任职莱芜教谕,徐曾之孙徐世贤还在莱芜县学,为其生员。“在城东北十五里”,此说不解,或为误记。从后文看,徐贞杰、徐贞春显然看到了此碑。如今,此碑下落不明。

明万历四十七年(1619),徐有尚撰《徐氏之原始由》载:“闻当年元兵向午时,我族宗亲灭身者,百有余奇;逃难者,数百余众。及元称帝,而祖茔中仅琛祖一家,小茔内第有曾祖一人。”“去公碑数武者其墓也,即丑寅,后烟火百余家,与吾守望相助者,要皆曾祖之后、仲达祖之孙,而我祖之裔耳。”文中“数武”为不远之意。“丑寅”为东北方向。

明万历四十七年(1619),徐有尚撰《元太守中宪大夫后赠光禄大夫徐公状记》载:“亦有因丑寅方田地多,家居苏庄者。封公碑上有载:‘东北隅间一小茔,句别无可考,故不敢忘记,遂失序,然至今犹有辈云。’辈字疑误,按徐曾碑记,迁苏庄者始于徐曾祖。”所谓“失序”,徐仲达的父亲、祖父名讳失记。

《创建真武庙记》碑阴有“捨赀功德施主”名录,在其显要位置有载:“致仕汝宁府照磨徐灏,伯叔兄,维那徐瑾二百。”通观善资名录,徐灏与徐瑾合捐二百,不为多,之所以居于要位,徐灏为徐曾十世孙,徐瑾为徐江九世孙,二人分别为苏家庄、徐家庄长支长辈,二庄徐氏原为一家,以伯叔兄弟相称更为亲切。可见新泰徐氏行辈不紊,没有“辈字疑误”之说。

清康熙五十年(1711),梁士奎撰《前茔通后茔之神路有石碑子为记录之记载》载:“世荣之茔勒碑记载,有讳明德者,迁移于后茔,为后茔之始祖。然明德至于今一十四世,世荣至于今一十三世,是茔地虽有二处,实一祖所有分也。”此碑尊徐琛七世孙徐世荣为前茔之始祖,尊徐明德为后茔之始祖。

“庭祖无后,江祖子琛祖,仕元赠光禄大夫,入乡贤祠。以位高德重尊为徐家庄徐氏之始祖。二庄皆有祠堂,而实系一家。俗人不识,有东徐、西徐之分,何其谬也!抑又有可辩者,明德祖生于有明,年近易考,改尊为始祖。若非揽曾祖碑志载大元元贞二年,何以识先曾祖而后明德祖也。在昔,前辈漫不加察,今特补正,昭诸后世云。”

如今,徐家庄徐江支系尊徐琛为始祖,苏庄徐曾支系尊徐明德为始祖,二支本为一家,出现这样的局面,其原因应是多方面的。1962年,徐贞春主持续谱,把徐明德支系接续在沂水谱系,原已正本清源的考证,弃如敝履,“何其谬也”!

其他

1962年,续谱完成后,主修人委托原会林堂老板崔文灏(字喜梁)代为刊印,此时的会林堂已参与公私合营,合并为新泰印刷社,崔文灏经过多方考量,推荐济南印刷局印制,初印一部二十册,印数不详,后因印数不足,且有漏续,遂又进行了补续并二次印刷,目前看到的是一部二十八册。

此谱中还有一些常识性错误,诸如:徐勣是新泰人、徐简飏为癸酉举人甲申进士等,无需赘述。

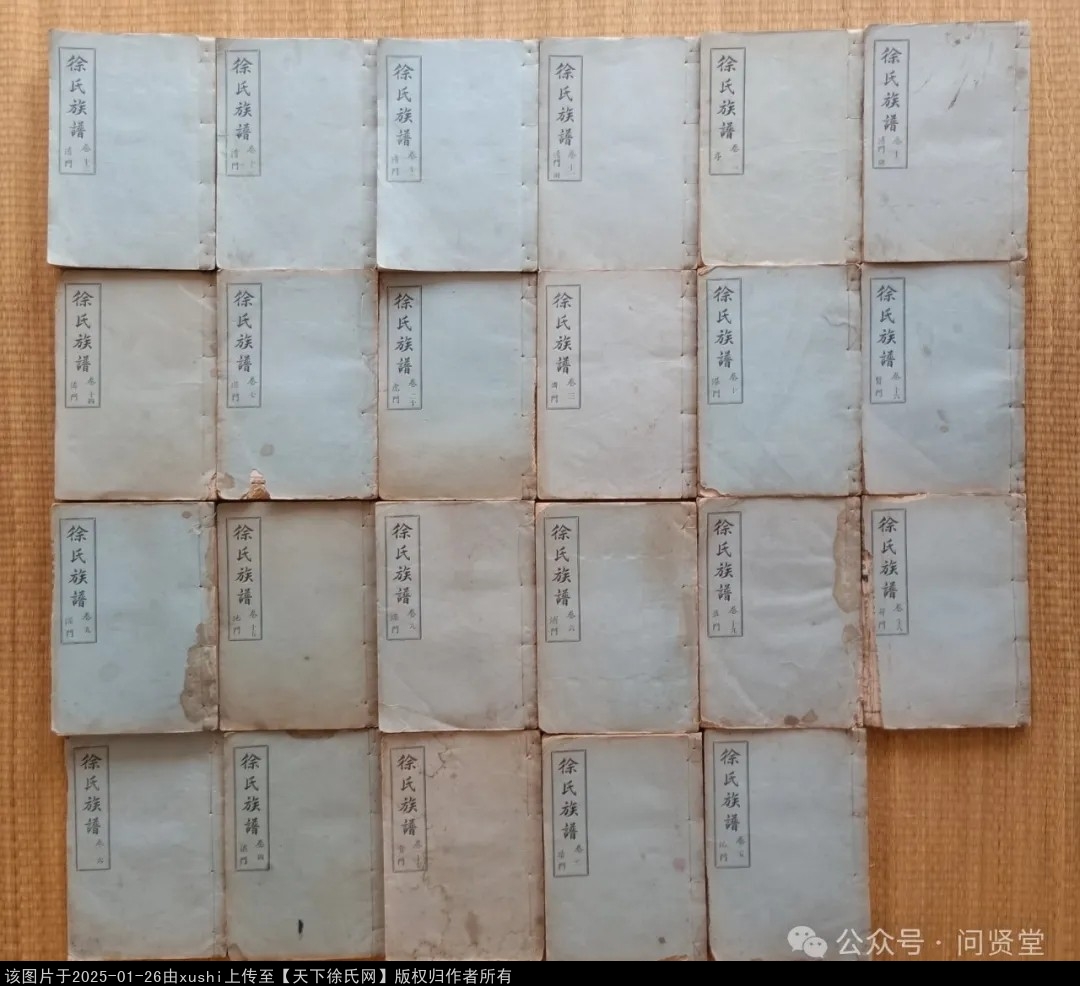

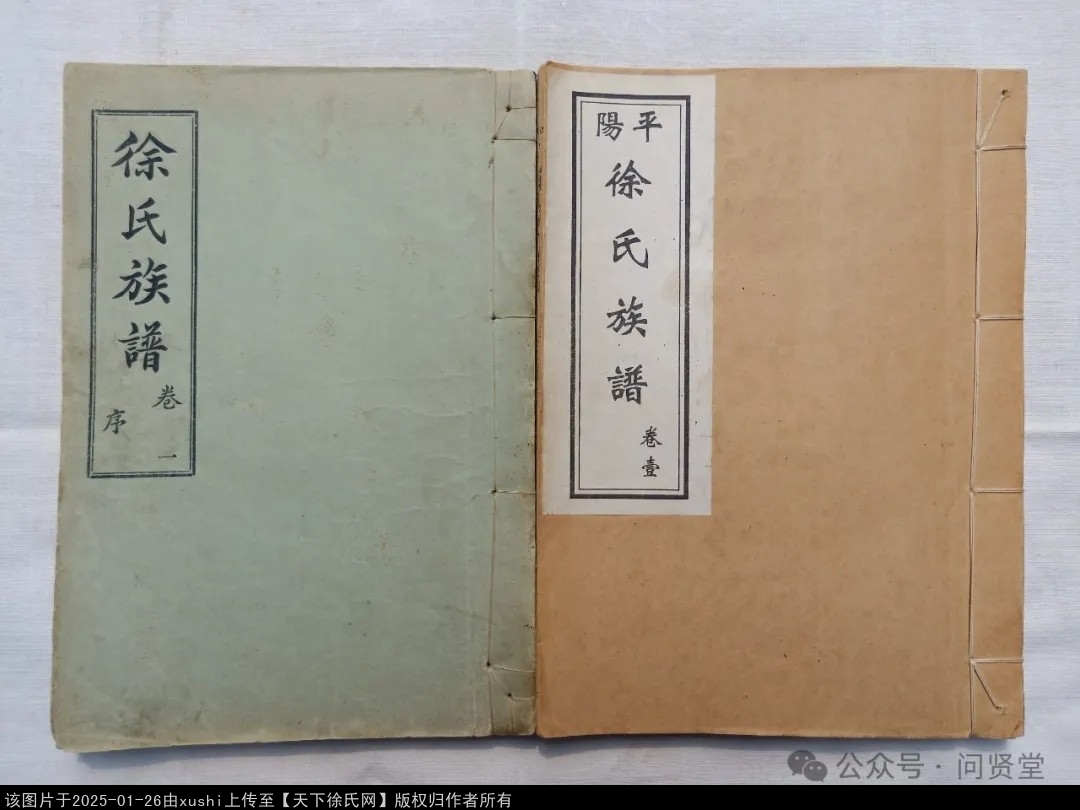

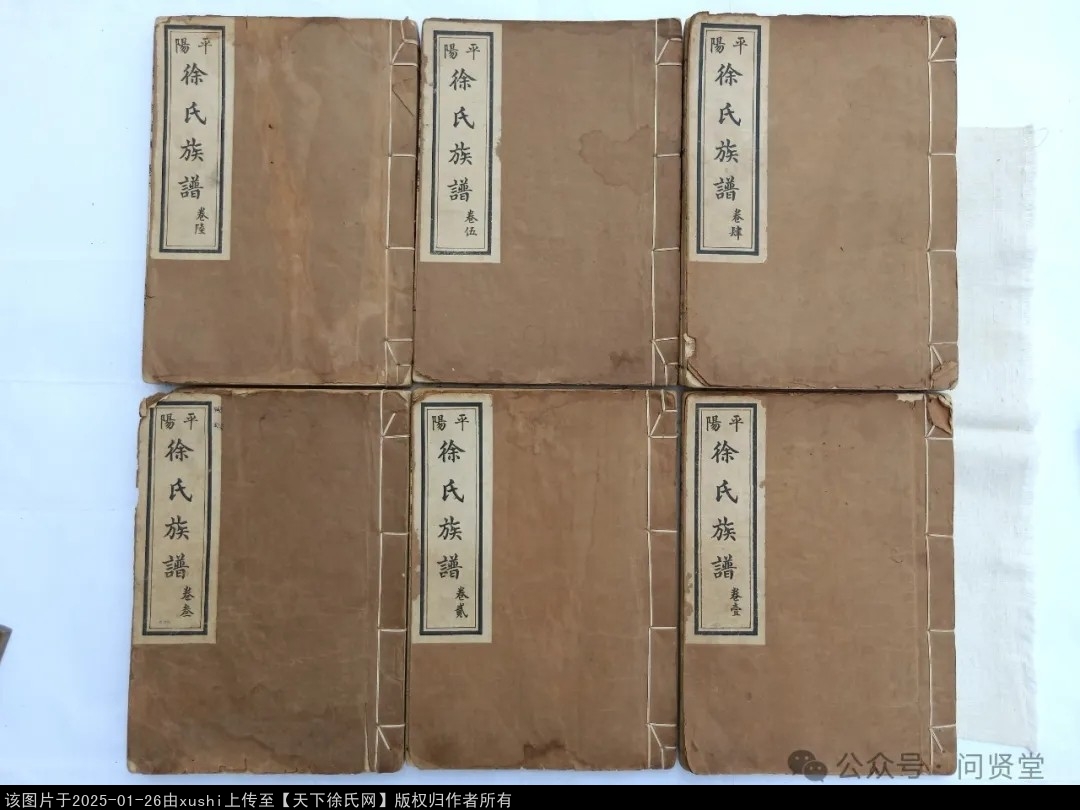

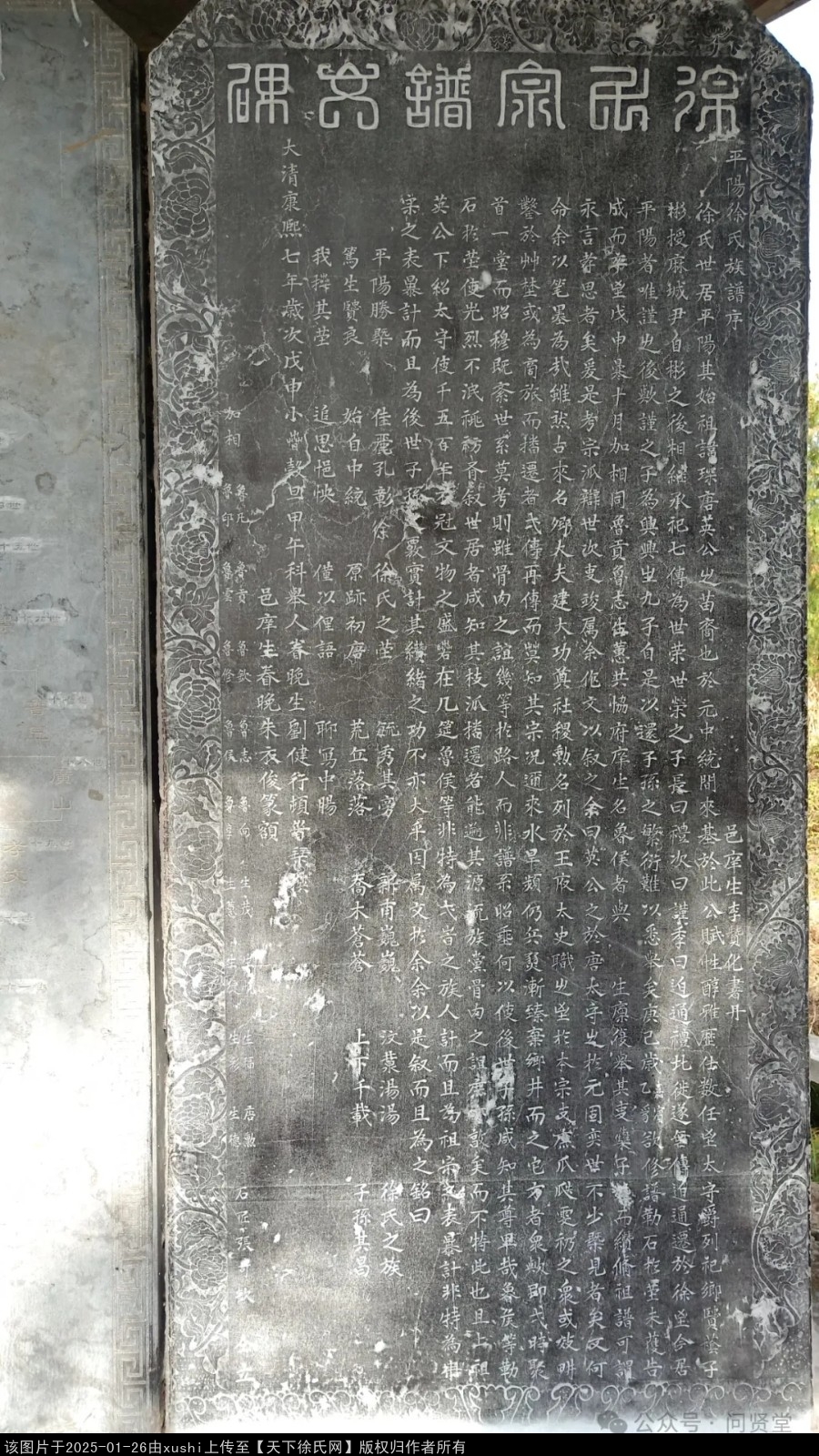

六、《平阳徐氏族谱》

1962年,新泰徐氏举行了大规模的续谱活动,此次续谱以徐琛支系、徐明德支系分别进行。徐琛支系谱称《平阳徐氏族谱》,此谱尊唐徐勣为远祖,尊元徐琛为始祖。写刻付版,线装,一部六册,署“壬寅九月济南历下印刷厂承印”,印数一百二十套。

1962年《平阳徐氏族谱》

据此谱所载,在此之前,徐琛支系多次修缮祠堂、续修族谱:

元至治三年(1323),徐彬始立徐琛神道碑,入乡贤祠;

明正德四年(1509)九月,徐肫主持建立祠堂,即谱中所谓“有补于宗祧”;

明万历四十七年(1619)春,徐有尚于致仕闲暇,创修纸谱《徐氏家乘》;

清康熙七年(1668),徐加相主持立石谱;

清康熙七年石谱

清康熙五十年(1711),刻立石碑,梁世奎撰文《前茔通后茔之神路有石碑子为记录之记载》;

道光五年(1825)八月,合族同立石谱于祠堂;

清咸丰三年(1853)春,合族立石谱于祠堂,郭允友撰《重修族谱碑记》;

清光绪二十五年(1899)六月,徐兰田主持重修祠堂并立石谱(此条据徐家庄徐氏祠堂脊梁题字更正,谱作:清光绪二十八年壬寅荷月,误);

民国三十三年(1944)四月,合族共同修祠堂。

此谱是徐琛支系的二次续修纸谱,卷一为艺文,首载《唐英公本传历履》,并载《山东通志》中徐勣及其家族人物志传。另有为谱序、碑志、徐琛及后八世谱录等。所载早期碑刻数通,多已下落不明,其碑文赖以保存,碑录如下:

元元贞二年(1296),李锐撰《徐公孝思之记》,其碑后面有谱系记载;

明万历四十七年(1619),徐有尚撰《徐氏之原始由》,考订徐姓渊源、祖上履历及续谱原由;

明万历四十七年(1619),徐有尚撰《元太守中宪大夫后赠光禄大夫徐公状记》;

明正德四年(1509),王哲卿撰《题徐姓曾祖讳世荣墓隧记》;

清康熙七年(1668),刘建行撰《平阳徐氏族谱序》;

清康熙五十年(1711),梁士奎撰《前茔通后茔之神路有石碑子为记录之记载》。

元至治三年(1323),卫融撰《太守徐公神道之碑》,此碑尚在,残缺殊甚,不载诸此谱,实为遗憾。

2002年,徐琛支系再次续谱,谱称第九次续修《平阳徐氏族谱》。此谱在1962年谱的基础上接续,接续部分用魏碑字体区别,一部一函六册,泰安信达印务有限公司(原新汶矿业集团机关印刷厂)承印。

此谱卷一部分新增:陈新《新泰徐氏源远流长》、徐贞春《八次重修族谱序》、陈新《后记》。卷二新增先祖世系,尊东汉徐盛为一世祖,唐初徐勣为十三世祖,尊元徐琛为三十六世祖。

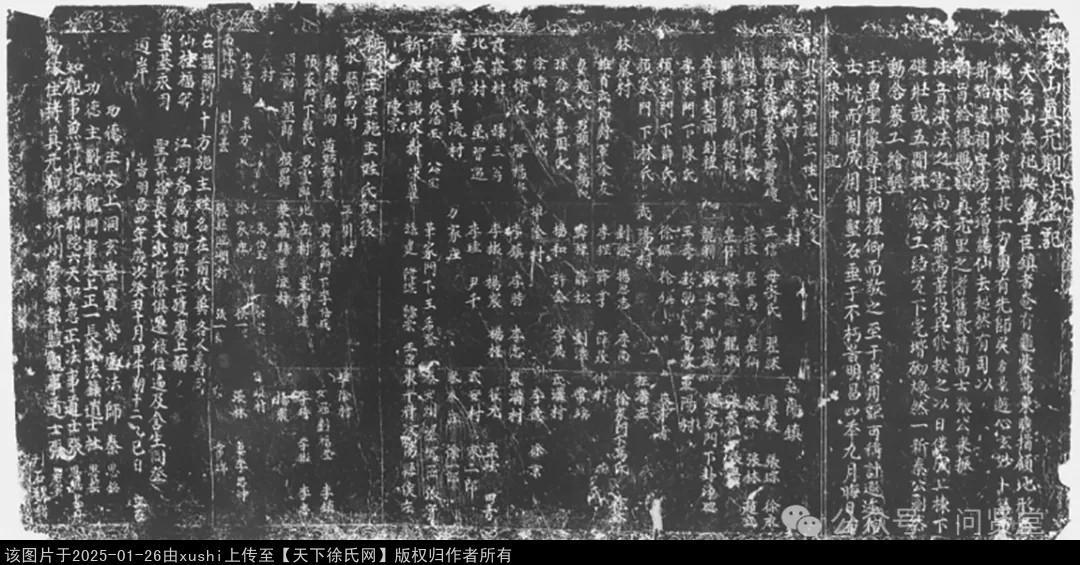

《蒙山真元观法堂记》

《北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编》第47册第22页载:蒙山真元观法堂记,金明昌四年(1193)十月十二日刻。石在山东费县。拓片高62厘米,宽121厘米。蔡中甫撰,张思居正书,魏绪刊石。

金明昌四年《蒙山真元观法堂记》碑拓

此碑文详叙兴修真元观、塑玉皇圣像的始末,其塑具法堂施主姓氏名录部分:

新太县诸伏村:……;本村:……徐侃、徐镇;武阳村:……;埠阴村:……;力家庄……;嶅阳镇:……徐永……;东阳村:……;狂沟庄:徐家门下马氏、徐政;仲村:……;武沟村:……徐京;泉沟村:……;武安村:……;宋家庄:徐一郎。

其妆塑玉皇施主姓氏名录部分:

泗水县禹村:……;北左村:……;莱芜县羊流村:张伯玉、公定;徐家庄:徐一郎。

时隔八百余年,新泰及周边区域反复行政区划,村名一再改称,有的名称早已非复原来称谓。所能识者如诸伏村,即朱付村,又名住佛庄,今名祝福庄。再如羊流村、徐家庄,旧志所载,元至元二年(1265)至至元三十一年(1294),新泰省入莱芜,岂知在金明昌四年(1193)前后,羊流村、徐家庄就曾隶属于莱芜。

就此碑所载,早在金明昌四年(1193),徐姓已经在新泰多地居住。元元贞二年(1296),李锐撰《徐公孝思之记》载:“东北祖茔冢墓叠兴,昭穆相序,巨木荫森,不知几十世矣。东北又一祖茔,实公出之茔也,亦不知几十世矣。”徐姓久居新泰,二碑所载恰好互相印证。

《徐公孝思之记》又载:“值天兵南下,徐氏宗亲或灭身殒命,或逃难解散,俱不知其所往。”兵燹而后,新泰境内徐姓仅有徐曾、徐庭、徐江伯侄三人,这也是当时连年战乱的史实。问贤堂

《蒙山真元观法堂记》所载徐姓题名人与羊流徐家庄的渊源,已经远不可考。以嶅阳为例,现居徐姓仅有百余年历史,显然难以与嶅阳镇徐永同日而语。可以确定的是,此碑的徐姓题名,尤其是莱芜县徐家庄徐一郎的题名,早于元徐曾题名碑百年,为羊流徐家庄徐姓已知第一人。

(此文初载2021年11月《新泰文史》第1辑,先后得到周郢、李酉宏、李明杰、尹成才、李光星、刘兴顺、梁铁荣、牛尊先、郭伟、朱英谋诸先生惠助,附此志谢!)